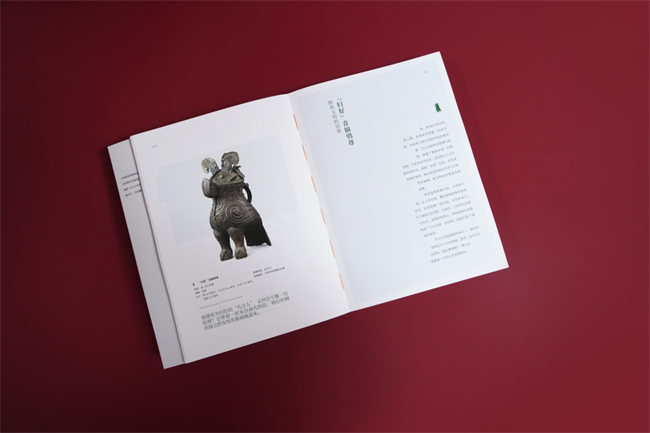

“妇好”青铜鸮尊

时代:商·武丁时期

材质:青铜

尺寸:高45.9厘米,口长径16.4厘米,足高13.2厘米,盖高13.2厘米

发现时间:1976年

发现地点:河南安阳殷墟妇好墓

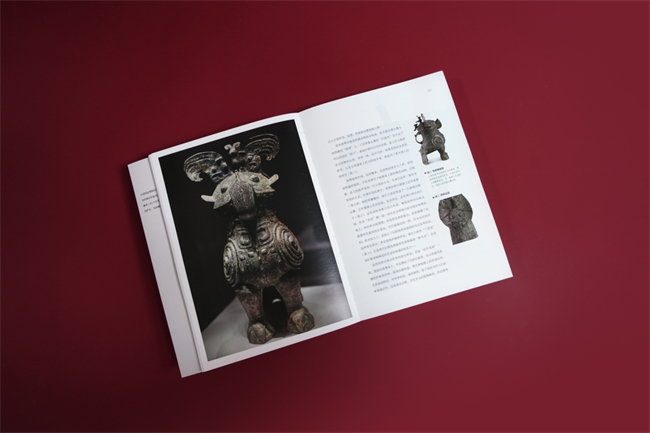

鸮,即我们常说的猫头鹰,是黑暗中洞察一切的王者,也是商人刻于血脉中的崇敬对象。它以其独有的智慧与威猛,超越了勇猛的虎、凶狠的狼,乃至神话中的龙,成为商人心目中崇拜的神鸟。殷商女将妇好,对鸮更是情有独钟,她生前身后拥有许多与它相关的器物,最为特别的便是青铜鸮尊。

鸮的造型新颖生动,头微微上扬,头上有双角,警觉地捕捉着周围的信息,时刻准备一跃而起,与危险战斗。为了确保它站得稳、立得正,工匠将它的尾巴拉长,垂落到地面上,和两条粗壮的腿构成三点支撑的结构,稳稳托起了健硕的躯体。

作为古代储酒器种类之一,尊的功能类似于今天的酒桶。然而,这件近半米高的猫头鹰酒桶,看上去更像是一件实心的青铜摆件,让人不禁好奇,这酒,究竟是从哪里倒入呢?

原来鸮尊由器盖和器身两部分构成。机关就在猫头鹰头部隐藏的“脑洞”上。工匠将猫头鹰的后脑壳设计成了可以活动的盖子,拿起后便可以向内注酒,盖上后又能拼合出完整的头部,浑然一体,设计巧妙。鸮尊背部的龙首形把手,以及头部器盖上的鸟形捉手等,都是为了更方便人们使用它。

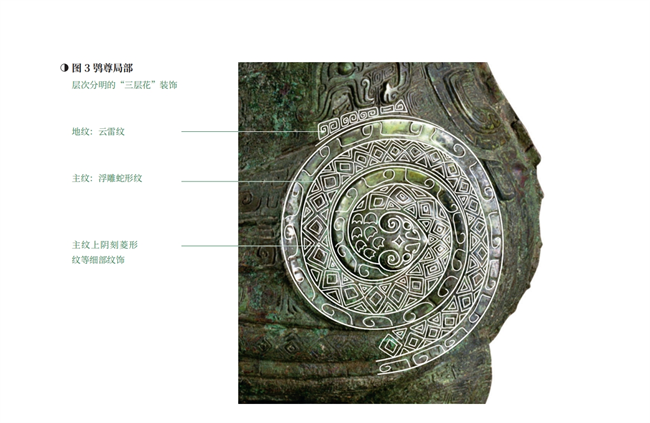

鸮尊装饰华丽,纹饰繁多,仅动物纹就有七八种。说到动物题材装饰,不妨来辨识下鸮尊身上都有哪些动物。盖上的捉手是一只立体的小鸟,鸟身后还有一条活灵活现的小龙,仿佛在追赶着它。鸮尊的两只翅膀上还各盘着一条小蛇。胸前饰蝉纹。尾巴上面还塑造了一只展翅的猫头鹰,它有着桃心形状的脸,双目突出,还有两只伸出的爪子。这些动物多数以凹凸有致、繁复细密的纹饰呈现,作为主纹被一层一层主次分明地巧妙呈现在鸮尊的身上。突出的主纹周围,并没有过多的留白,而是铺满了呈循环往复状的云雷纹,它们是地纹的一种,作为主纹的衬托。在主纹之上,还加上了以阴刻手法装饰的勾云纹等花纹。这种有主有次、多层表现的装饰手法,被后人称作“三层花”,它是商代后期发展起来的青铜装饰“新风尚”,也是商后期青铜铸造技艺走向鼎盛的标志之一。

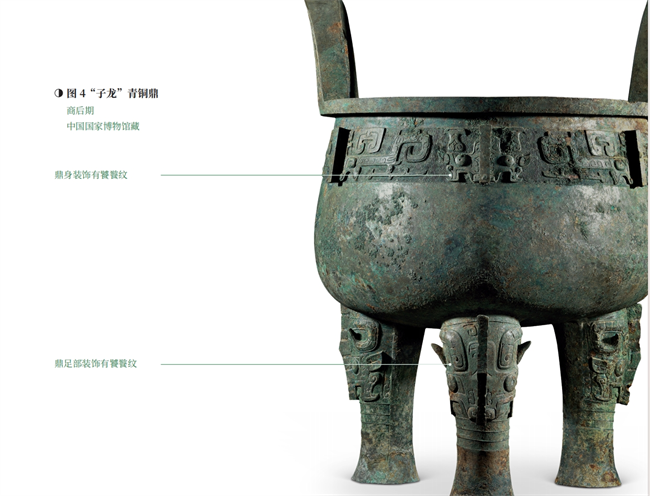

这些纹饰呈现出有序的组合形态,犹如铠甲战袍一般,披挂在鸮尊身上,不仅增加了它的庄重感,也让鸮威风凛凛的形象更传神。值得注意的是,商代青铜器上的各类纹饰,尤其是动物纹,并非单纯的、美的装饰,除了体现当时人们的审美意识外,还是表达宗教、文化含义的图像载体,传达着商代人多元而复杂的思想观念。比如鸮尊勾喙上装饰的蝉纹,或是不死复生的神性的象征。在鸮尊面部、脑后及颈背装饰的饕餮纹,是商代青铜器上最常见的纹饰之一,尤其在青铜鼎上多见,如“子龙”青铜鼎,在其鼎身、腿足上多处装饰有饕餮纹。它集合了牛、羊、虎等动物的部分形象特征,被称作“复合动物”,虽然面貌多样,但大都狰狞恐怖,夸张又神秘,有观点认为它具有沟通神与人关系的特殊宗教意义。

鸮尊作为礼器,虽然已经不在神坛之上,却依旧那么神气。它气宇轩昂,气势威严,似乎也在向我们发出挑战。在我们反复观看它的同时,它也在默默地注视着我们,或许在期待我们既能大开脑洞,又能小心求证出关于它和它背后的历史文化之谜。

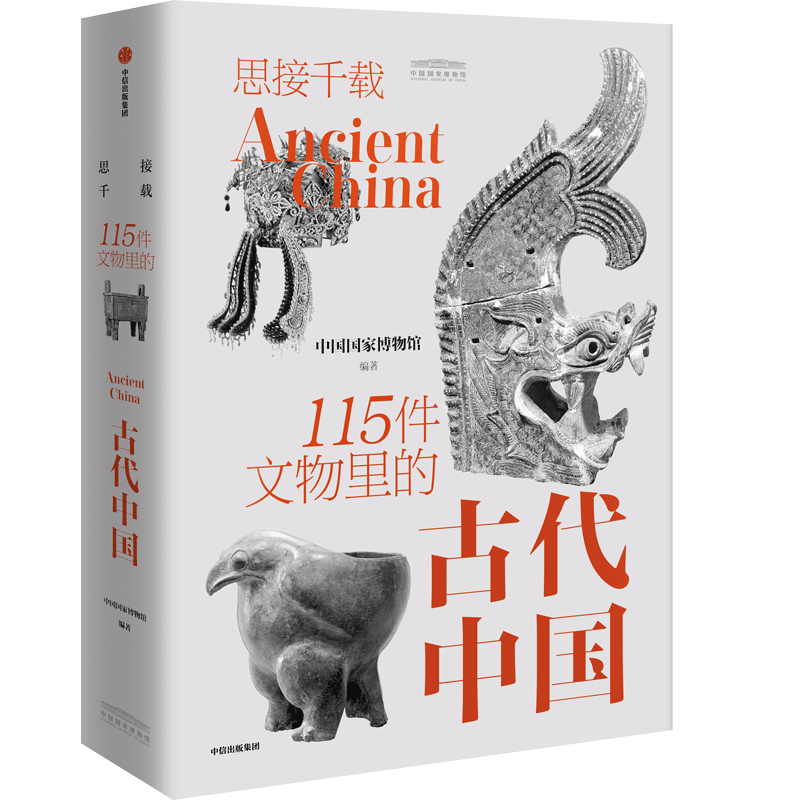

本文选自中国国家博物馆编著《思接千载:115件文物里的古代中国》,中信出版集团2025年5月出版,第66—71页。本文作者梅松松。

《思接千载:115件文物里的古代中国》

中国国家博物馆 编著

中信出版集团2025年5月出版

相关阅读:

● 国家博物馆重磅新书《思接千载:115件文物里的古代中国》正式首发