青铜冰鉴

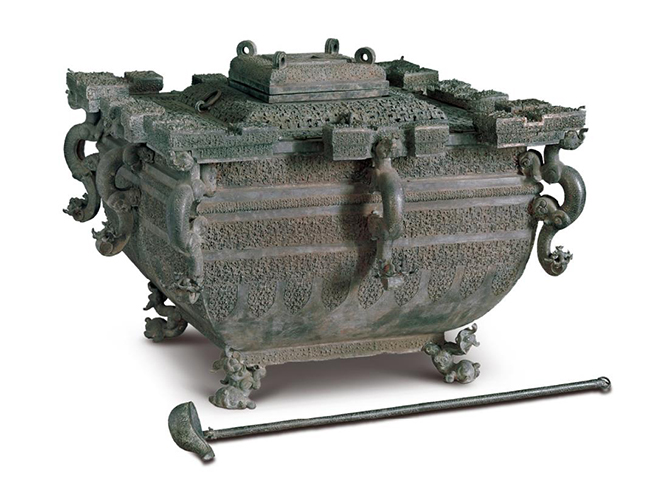

时代:战国·曾

材质:青铜

尺寸:长宽均为76厘米,高63.2厘米

发现时间:1978年

发现地点:湖北随县擂鼓墩1号墓(曾侯乙墓)

2008年北京奥运会开幕式上,《击缶而歌》节目震撼亮相,由2008名战士组成的“武士方阵”展现了力量和文化底蕴。他们同时敲击缶面,吟诵“有朋自远方来”,动作整齐划一,气势雄浑。他们以一流的表现为国家赢得荣誉。表演中使用的道具并非寻常之物,而是穿越了2000多年时光、承载着深厚文化底蕴的创意再现。

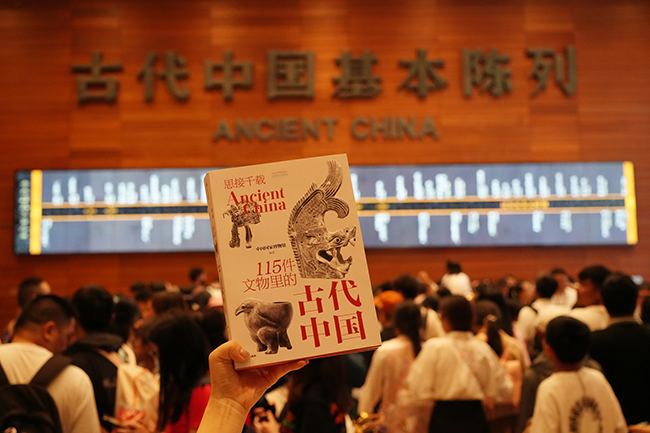

走进中国国家博物馆,你或许会遇见相似的两件藏品:一件正是奥运会《击缶而歌》表演中战士们敲击的道具;另一件则是陈列于“古代中国”展厅的战国时期的重磅文物——青铜冰鉴。没错,作为表演道具的缶正是依照战国文物青铜冰鉴仿制的。那么,青铜冰鉴是做什么用的,它在古代是演奏的乐器吗?

探寻冰鉴的用途,首先要揭开“鉴”与“缶”这两个古老词汇的神秘面纱。鉴,原本为盛水或盛冰之器,盛水之后水面平滑光亮能映照人影,因而也常被古人用作照容之镜。我们常说的“以史为鉴”“前车可鉴”中的“鉴”,也正是指镜子,并引申为可当作教训或经验的事。缶,最初指陶制的坛子,可用来盛酒或盛水,质朴而实用。待到青铜缶出现,精湛的铸造工艺和昂贵的材质,使它成为贵族宴饮中的高级酒器。

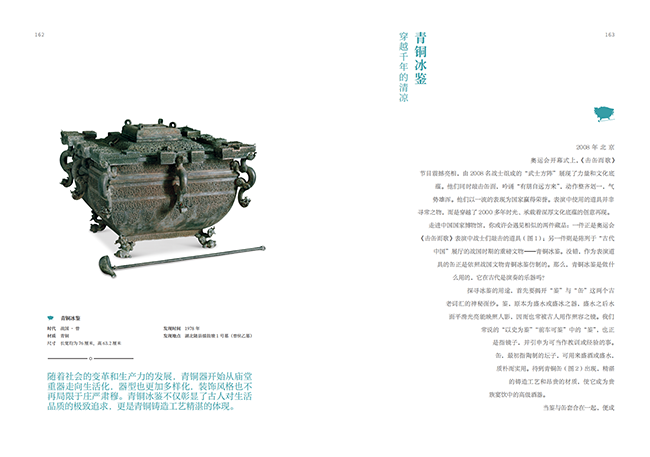

当鉴与缶套合在一起,便成就了这件既实用又极具审美价值的青铜冰鉴,它出土于湖北随县(今随州市曾都区)的曾侯乙墓。这座战国时期曾国国君的墓葬,因其丰富的陪葬品而显得尤为尊贵。冰鉴的外观整体呈方形,展现出古朴而庄重的韵味,却在细节处透露出非凡的匠心。

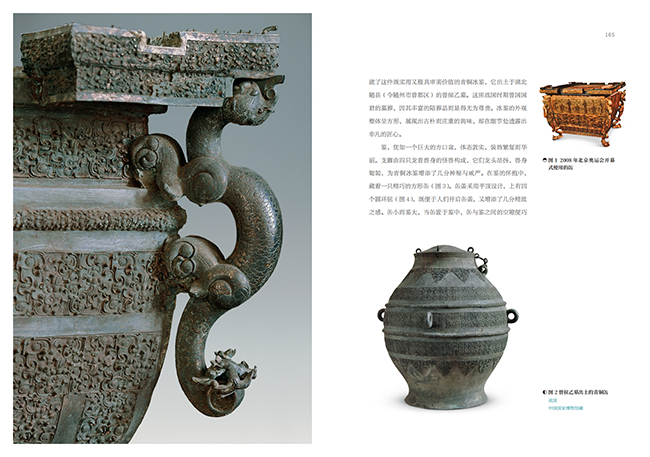

鉴,犹如一个巨大的方口盆,体态敦实,装饰繁复而华丽。支脚由四只龙首兽身的怪兽构成,它们龙头昂扬,兽身匍匐,为青铜冰鉴增添了几分神秘与威严。在鉴的怀抱中,藏着一只精巧的方形缶。缶盖采用平顶设计,上有四个圆环钮,既便于人们开启缶盖,又增添了几分精致之感。缶小而鉴大,当缶置于鉴中,缶与鉴之间的空隙便巧妙地构成了一个夹层,这种嵌套结构有点类似于今天的保温瓶。夏日时分,在夹层中放入冰块以冰镇缶内的美酒;冬日里,则可加入热水使佳酿保温。这种巧妙的设计,让古人可以更好地把控酒水温度,体现了他们对生活的细腻讲究与精致追求。

为了防止缶放入鉴内以后发生晃动,在鉴与缶的底部还有可以让两者自动扣合的栓钩,真是让人禁不住赞叹我国古代机关之精妙。制造冰鉴的巧思,还体现在其配件上。与之配套的长柄铜勺,长度刚好能够探到缶的底部,方便人们舀取美酒。勺口设置有流(铜勺上用于倒酒的流槽),倒起酒来就能做到流畅而不洒漏。

此外,青铜冰鉴还是礼乐文化的重要载体。在商周时期,以礼为重,酒为礼之灵魂。青铜冰鉴是举行祭典或宴请重要宾客时使用的高规格酒器,也是贵族尊贵身份和地位的象征。

你或许会感慨,那2000多年前的战国青铜冰鉴,不就如同一个古朴版的“冰箱”吗?如今的我们,身处一个科技高度发达的时代,冰箱已是家家户户离不开的帮手。而当我们回顾历史时,会发现其实祖先们早已拥有了类似的智慧和创造力。青铜冰鉴像一位穿越时空的使者,将古人的聪明才智和优雅生活带到了我们的面前。

本文选自中国国家博物馆编著《思接千载:115件文物里的古代中国》,中信出版集团2025年5月出版,第162-167页。本文作者刘京。

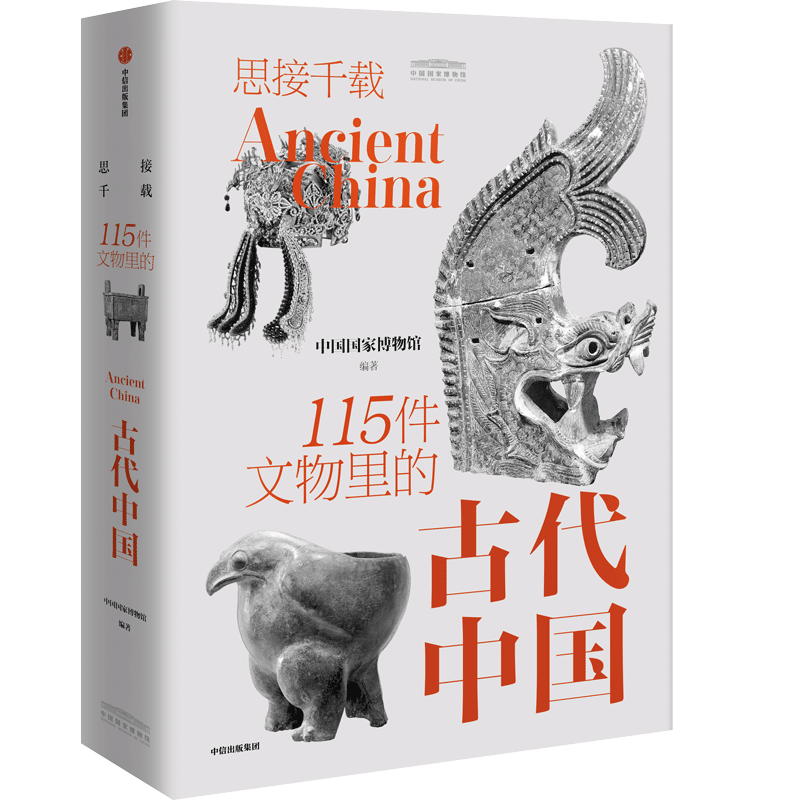

《思接千载:115件文物里的古代中国》

中国国家博物馆 编著

中信出版集团2025年5月出版

相关阅读:

● 国家博物馆重磅新书《思接千载:115件文物里的古代中国》正式首发