田野考古所的业务工作主要聚焦于内地优势考古项目,近年来,在晋南主持发掘了夏商时期的西吴壁遗址;在河北坝上地区发掘了新石器时代早中期的康保兴隆遗址;这些遗址的工作被列入中华文明探源工程或“考古中国”重大项目,均是带有课题意识的主动发掘项目。

目前田野考古研究所还主持若干国家级科研课题,主要有:国家社科基金重大项目:山西绛县周家庄遗址资料整理与综合研究(戴向明为首席专家,庄丽娜、田伟为子课题负责人);国家重点研发计划 “中华文明探源研究”项目课题之一,“中华文明起源进程中的生业、资源与技术研究”之子课题。(戴向明为项目负责人、庄丽娜、田伟等为骨干成员);国家社科基金重大项目“兴化蒋庄遗址发掘资料整理与综合研究”子课题四蒋庄遗址手工业生产研究(庄丽娜为项目负责人);国家社会科学基金-晋南地区商代聚落考古研究(田伟为课题负责人);古文字与中华文明传承发展工程-晚商王朝经营西部边境的考古学观察(田伟为项目负责人);三星堆遗址出土石器微痕观察与实验考古(庄丽娜为项目负责人).

此外,我所部分研究人员还参与了以下科研课题:国家文物局“考古中国”之“夏文化研究”课题(戴向明、田伟);国家文物局“考古中国”之“冀蒙交界地区新石器时代早中期文化研究”(庄丽娜、邱振威等);教育部人文社会科学重点研究基地重大项目,技术与文明:由玉器手工业探索中国史前文明形成的基础(庄丽娜)。

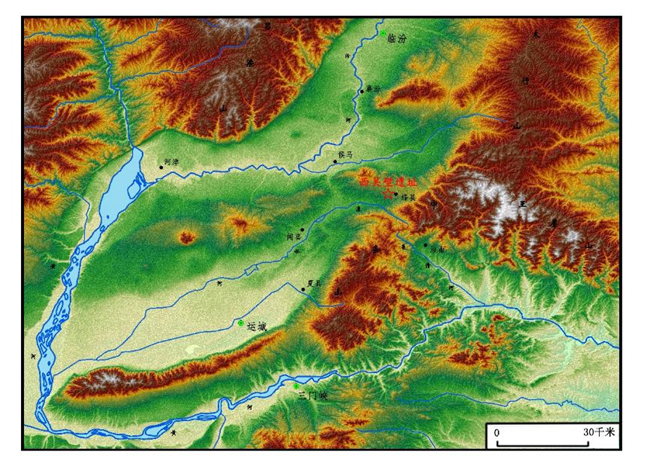

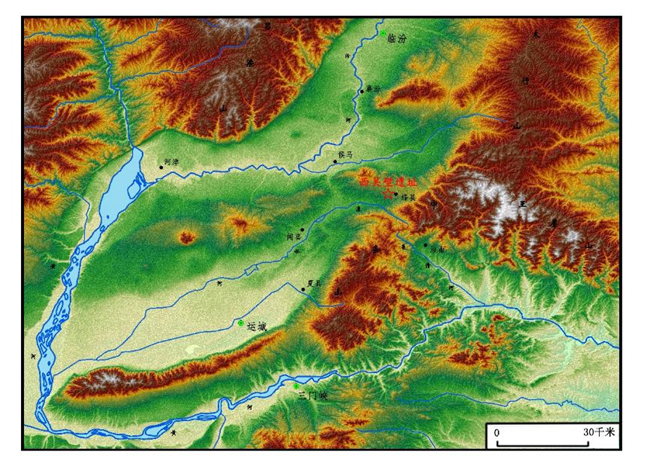

西吴壁遗址位于山西省绛县古绛镇西吴壁村南,地处涑水河北岸的黄土台地上,南距中条山约6公里。遗址总面积约110万平方米,包含史前及夏、商、周、汉、宋等时期的文化遗存。遗址夏商时期聚落面积约70万平方米,是迄今所知晋南地区最大的夏商中心聚落。在其东部存在约10万平方米的冶铜遗存集中分布区。

2018年开始,由我馆考古院牵头,与山西省考古研究院、运城市文物保护中心组成联合考古队,在遗址夏商冶铜遗存集中分布区开展考古发掘工作,揭露出丰富的夏商冶铜及相关遗存,另发现一些史前及周、汉、宋等时期的考古学文化遗存。所见夏商时期遗迹有房址、木炭窑、冶铜炉残迹、祭祀坑、窖穴、灰坑等;出土陶、石、骨器及铜矿石、残炉壁、鼓风嘴、铜炼渣、陶范、石范等遗物,为探索夏商时期的冶铜生产形态、聚落变迁乃至王朝控制、开发、利用中条山铜矿资源提供了实物资料,具有重要学术意义。

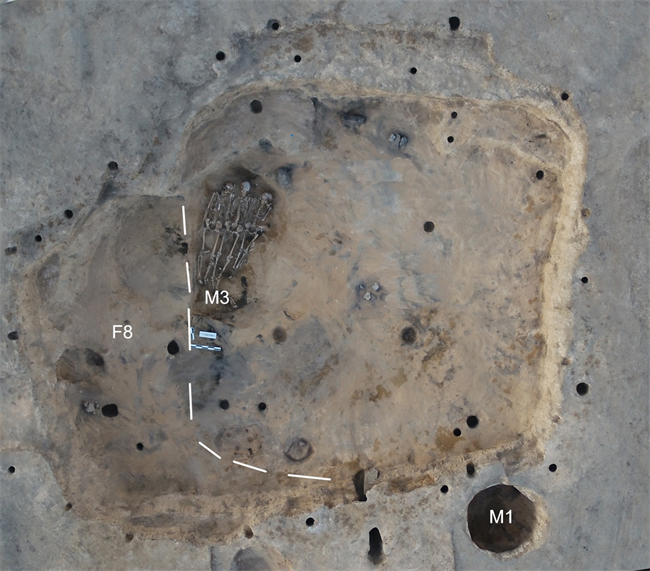

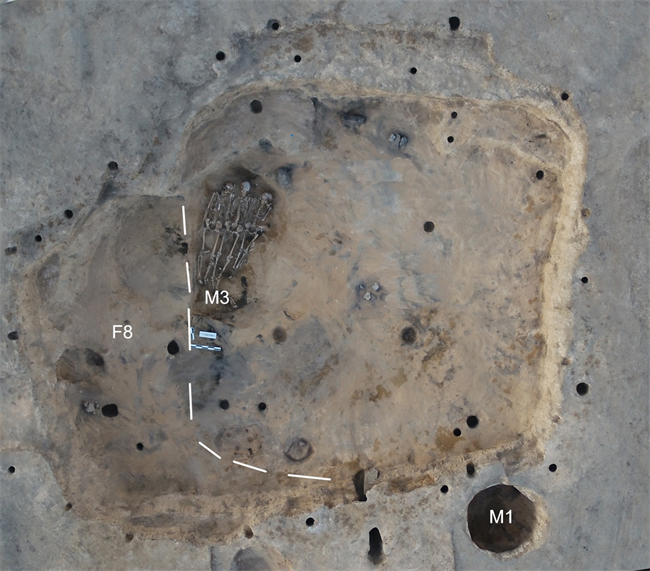

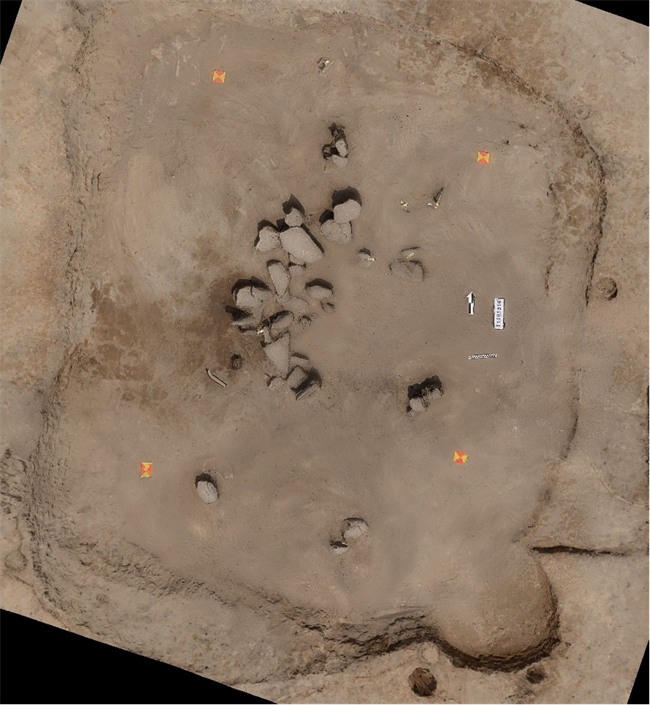

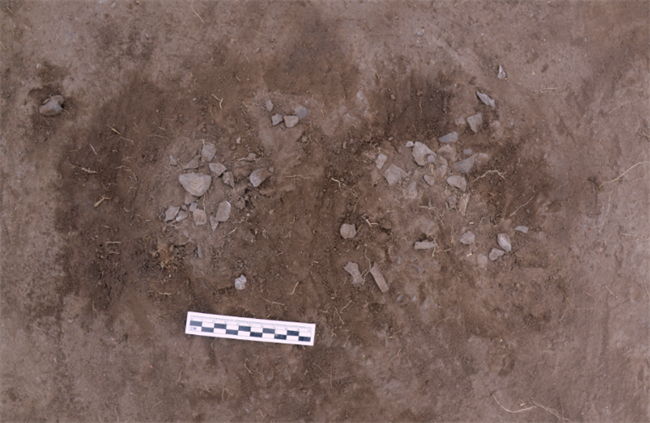

西吴壁遗址2024年考古发掘工作在遗址IE4、ID6区进行。夏时期的发现有IE4区“围沟”手工业生产区,ID6区包括房址、窖穴、陶窑等遗迹的生活区;商时期的发现也较丰富,在IE4区发现商代初期包含多具完整人、兽骨的祭祀坑;ID6区发现一处商代中期墓地,在其中清理了十余座竖穴土坑墓葬。

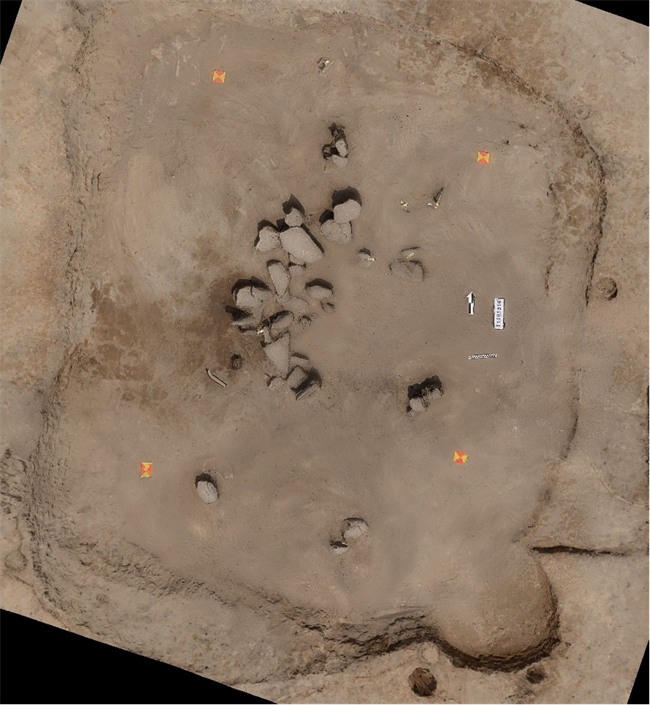

西吴壁遗址2024年ID6区商代中期墓地航拍(上为南)

1.项目背景

西吴壁遗址位于山西省绛县古绛镇西吴壁村南,地处涑水河北岸的黄土台地上,南距中条山约6公里。2018-2022年,中国国家博物馆等单位在该遗址开展了连续的考古工作,揭露出夏商冶铜遗存及商代高等级墓葬,确认西吴壁遗址是夏商时期的中心聚落,为认识夏商王朝的崛起同控制、开发、利用中条山铜矿提供了重要的实物资料。

西吴壁遗址所取得的成果令世人瞩目,先后被评为2019年“全国考古十大新发现”、“新时代百项考古新发现”、2022年“山西重要考古发现”,入围2022年“全国十大考古新发现”终评,并被纳入国家文物局考古中国“夏文化”研究、国家重点研发计划 “中华文明起源进程中的生业、资源与技术研究”等重要课题当中。

2.考古成果

2023年6-12月,我们在西吴壁遗址IE4、IE5区开展考古发掘工作,发掘面积810平方米,揭露出仰韶、龙山、二里头及东周等时期遗存。这里主要介绍内涵最为丰富的二里头文化时期遗存。

2023年IE4区考古发掘现场

2023年西吴壁考古队合影

2023年IE4区发掘区

在IE4区发现的数条灰沟,和遗址东部冲沟围成A、B两个较为封闭的区域。A区出土陶、石范等铸铜遗物,其中一组石范保存较完整,当是铸造青铜戈所用,这是考古工作者首次发现夏代铸造铜戈的石范。B区发现制石和与制作土坯有关的遗存,其中一座灰坑还出土残绿松石器。以往发现集中分布的二里头文化时期的冶铜遗物正位于A、B两区之西,与之共同形成秩序井然的手工业生产区。

上述手工业区的发现,表明西吴壁夏时期手工业生产是在周密规划的背景下进行的,其背后必然存在有效的管理体系。石戈范、陶范的发现,说明西吴壁夏代聚落具备铸造青铜兵器和青铜礼器的能力。这就突破了以往所谓西吴壁仅能铸造小型工具,不能铸造青铜礼兵器的认识,暗示西吴壁乃至晋南地区在夏时期具有一定的独立性,未必完全从属于河洛地区。

2023年的发现极大的丰富了西吴壁遗址的内涵,为研究夏时期的手工业生产组织,晋南与河洛地区之间的关系,乃至夏代国家结构等学术问题提供了实物证据,具有十分重要的学术意义。

国家文物局、山西省文物局等领导视察西吴壁遗址

收起

2022年7—9月,中国国家博物馆牵头,与山西省考古研究院、运城市文物保护中心合作,在西吴壁遗址夏商冶铜遗存集中分布区东区开展考古发掘工作,揭露出丰富的史前及夏商周等时期文化遗存,其中以夏代晚期灰沟和商代初期墓地的发现最为重要。

三条夏代晚期的灰沟呈“丁”字形排列,分布在冶铜遗存集中分布区内。本年度在其中一条灰沟(G12)中还发现了废弃的石料,暗示周围可能存在制作石器的遗存。以往还曾在附近发现丰富的冶铜废弃遗存。凡此迹象,说明这几条灰沟或是不同手工业区之间的界沟,暗示此地可能是手工业生产中心区之所在。

商代初期墓地紧邻遗址东部的大型冲沟。共发现并清理16座墓葬,其中大型墓1座,中型墓3座,小型墓12座。大型墓葬居中,其他墓葬分布在其周围,排列成有序的三排。大型墓M16有殉人和殉牲,随葬品丰富,是迄今所知商代初期规模最大、内涵最为丰富的墓葬。商代初期墓地的发现,进一步证实了西吴壁遗址是商王朝设在晋南的中心聚落,为研究晋南地区商代人群构成、商代礼制源流,以及商王朝的国家管理模式等学术问题提供了实物资料,具有重要的学术意义。

相关新闻

国博考古 | 西吴壁遗址再现重大发现

考古中国·2022年度全国十大考古新发现终评项目 西吴壁遗址揭开殷因夏礼有所损益历史事实

大型墓M16出土铜礼器

大型墓葬M16

收起

2021年4-6月,中国国家博物馆、山西省考古研究院及运城市文物保护研究所组成联合考古队,继续在西吴壁遗址开展大规模考古发掘工作。本季度的发掘工作在遗址冶铜遗存集中分布区东、中、西三区同时进行,总发掘面积达750余平方米,揭露出龙山、二里头、二里冈时期遗存。

2021年度西部发掘区航拍照片

二里岗下层阶段的兽骨坑

所见龙山时期遗存有房址、灰坑。在中区发现两座龙山时期的地穴式房址,其中一座保存较好。该房址地面近中心处有一柱洞,地面可见多处烧烤痕迹。

二里头和二里岗文化时期的遗存最为丰富,遗迹种类有灰坑、窖穴、祭祀坑、陶窑等;出土遗物主要有陶、石、骨器,另有一定数量的铜炼渣、残炉壁等冶铜遗存。

发现一座二里头文化时期的窑箅式升焰窑。操作坑在窑室南侧,南高北低连接地面与陶窑。火塘中心置南北向墙柱,将火塘分割为东、西两部分。火塘上承窑箅。窑箅有火孔沟通火塘与窑室。窑箅以上部分遭破坏而不存。一座二里头文化时期的窖穴之中发现数件可以复原的陶器,以及多件石刀。在一座二里岗下层时期的祭祀坑内中发现十余具个体完整的兽骨,种类包括牛、羊、猪、犬,对于研究早期祭祀活动具有十分重要的学术意义。目前该坑的清理工作仍在进行之中。半数以上的二里头和二里岗文化时期的遗迹单位之中都出土了铜炼渣。

本年度的考古发现丰富了西吴壁遗址的内涵,为探索遗址聚落结构提供了实物资料。所见二里岗下层时期的祭祀坑为研究早期人类是用牲种类与制度,祭祀形式的发展演变等学术问题提供了直接证据。铜炼渣、残炉壁、陶窑等与手工业相关遗迹的发现,对于深入研究西吴壁遗址手工业结构与布局等问题提供了实物资料,具有重要的学术意义。

收起

2020年5-7月,由中国国家博物馆考古院、山西省考古研究院及运城市文物保护研究所组成的多学科联合考古队,继续在山西绛县西吴壁遗址开展大规模考古发掘工作。发掘地点分别位于冶铜遗存集中分布区的中、东部,在中部布设3个10×10米的探方,1个7×9米的探方;在东部布设4个10×10米的探方,总发掘面积近800平方米,旨在以往工作基础上继续扩大战果,丰富遗址的冶铜遗存,为复原早期冶铜生产,研究早期冶铜技术等学术问题提供更多实物资料。通过发掘,揭露出二里头、二里岗及东周、汉、宋等时期的文化遗存。

西吴壁遗址2020年夏季发掘区(北-南)

西吴壁遗址二里岗文化时期的房址

西吴壁遗址二里岗文化时期的灰坑

西吴壁遗址东周时期陶窑

西吴壁遗址汉代窖穴

本季度仅在中部发掘区发现少量二里头文化时期的灰坑,大量二里头文化时期的遗物见于时代较晚的东周、汉代遗迹中。说明东周、汉代人类活动破坏了早期遗迹。二里岗文化时期的遗存相对丰富,主要见于中部发掘区。所见遗迹多为灰坑,另有少量房址。出土丰富的陶、石、骨器,以及少量铜炼渣、残炉壁、鼓风嘴、范等冶铸遗存。东周、汉代遗存主要集中于东部发掘区,遗迹种类包括房址、陶窑、灰坑、窖穴等,出土物包括日用陶器、空心砖、桶瓦、板瓦等,说明周边曾存在东周及汉代的功能完备,并具有一定等级的生活区。一座东周陶窑形制较为特殊,其火塘形制略呈锅底状,壁、底均被火灼成青烧土。窑畀已残失不见。陶窑南侧的操作间两侧可见两排柱洞,当属操作工棚立柱之遗留。

通过本季度的发掘,我们发现了更多二里头、二里岗文化时期的冶铸及与之相关的其他生活遗存,丰富了西吴壁遗址内涵。数量较多的东周、汉代遗存的发现,为探索西吴壁遗址不同时期的地层堆积变化、聚落布局及功能变迁等学术问题提供了实物资料。少量东周及汉代冶铸遗存为研究铁器时代的冶、铸铜工艺提供了直接证据,同时为对比早、晚两个时期冶铜技术的差异,探索冶金技术发展史提供了不可多得的物质遗存,具有较为重要的学术意义。

收起

西吴壁遗址位于山西省绛县古绛镇西吴壁村南,地处涑水河北岸的黄土台塬上,南距中条山约6公里。中国国家博物馆等单位于本世纪初在运城盆地开展区域系统调查时发现该遗址。2018年3月,在多次勘察的基础上,中国国家博物馆、山西省考古研究所及运城市文物保护研究所组成联合考古队,对西吴壁遗址进行了大规模考古发掘,发现大量二里头、二里岗时期的冶铜遗存。2019年春秋两季,联合考古队继续在西吴壁遗址开展考古勘察与发掘工作。

通过踏查、铲刮剖面、钻探等手段,了解到遗址二里头、二里岗期遗存分布面积约70万平方米;中心区位于遗址东部,面积约40万平方米,包括偏北的居址、墓葬区,以及中部偏南、面积达10万平方米的冶铜遗存集中分布区。

发掘工作除继续清理2018年未完成之探方外,又在遗址冶铜遗存集中分布区新增发掘面积达700余平方米,获得大量龙山、二里头、二里岗及周、宋等时期的遗迹与遗物,其中以二里头、二里岗期冶铜遗存最为重要。

西吴壁遗址东部发掘区航拍照片

二里头期遗迹包括房址、灰坑、灰沟等。房址均为半地穴式。一座房址地面上出土大量铜炼渣、残炉壁等,与冶铜活动存在直接关系。灰坑包括袋形、圆形直壁、椭圆形直壁、方形直壁、不规则形坑等。其中一座大型近椭圆形直壁坑内存在多层自南向北的倾斜堆积,其中包含数量较多的铜炼渣、残炉壁、铜矿石,以及少量残陶范、残石范、鼓风管、石锤、石砧等冶铜作坊废弃物,说明附近曾存在二里头时期的冶铜作坊。发现一组木炭窑,其中部以一座半地穴式房址为操作间,三座木炭窑分居北、西、南部,东部或为出入之通道。

二里头文化时期的木炭窑

二里岗期遗迹包括房址、灰坑、灰沟、冶铜炉残迹、木炭窑等。一座二里岗期半地穴式房址带有多个被灼烧过的壁龛,其中出土铜炼渣等冶铜遗物,与冶铜活动关系密切。灰坑按形制可分为袋形、直壁、锅底及不规则形等,多数灰坑都发现了铜炼渣等冶铜遗存。发现两座残存底部的二里岗期冶铜炉,附近均出土大量铜炼渣和少量残炉壁。

二里头、二里岗期陶器文化面貌分别与二里头文化东下冯类型(或东下冯文化)、早商文化东下冯类型相似。石器多为斧、杵、砧等,其中一些沾染铜锈,多属冶铜工具;许多兽骨可见明显的铜锈,且与冶铜废弃物共存,当与冶铜活动有关;另发现少量二里头、二里岗时期的鼓风管,以及少量形制简单的陶、石范等遗物。

通过本年度的考古工作,我们初步搞清了遗址的聚落结构,充实了遗址的考古地理信息系统,为认识遗址内部功能区打下了坚实基础;新见二里头时期的木炭窑、二里岗下层冶铜炉,以及二里头和二里冈时期的其他冶铜遗物,和先前发现的冶铜遗存一起,丰富了西吴壁遗址的内涵,呈现出一种规模大、专业化程度高的冶铜作坊形态,为深入探索早期冶铜手工业技术及生产方式,乃至探索夏商王朝的崛起与控制、开发、利用铜这种战略资源之间的关系提供了珍贵的实物资料,具有重要的学术意义。

收起

西吴壁遗址位于山西省绛县古绛镇西吴壁村南,地处涑水河二级阶地上,南距中条山仅数公里。遗址东、南、西侧均被冲沟环绕,东、南冲沟内常有泉水,向南流向涑水河。西吴壁遗址面积约40万平方米,包含仰韶、龙山、二里头、二里冈及周、汉、宋等时期的遗存,其中以二里头、二里冈期遗存最为丰富。

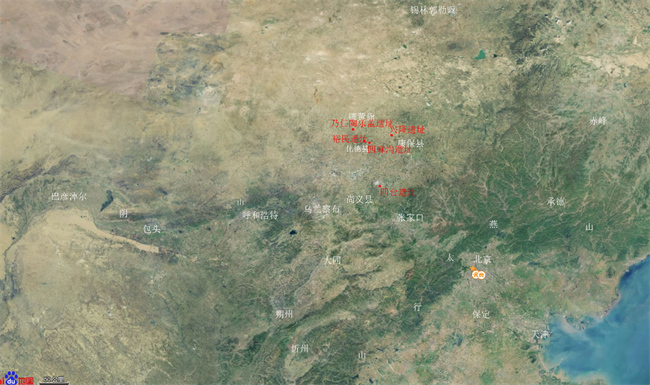

西吴壁遗址位置图

本世纪初,中国国家博物馆等单位在运城盆地东部开展区域系统调查,发现十余处早期冶金遗址,西吴壁遗址是其中内涵较为丰富的一处。2018年,经国家文物局批准,中国国家博物馆、山西省考古研究所及运城市文物保护研究所联合组队,对西吴壁遗址开展了大规模考古发掘,发掘面积达1100平方米,获得大量二里头、二里冈及周代遗存。遗迹包括灰坑、灰沟、房址、木炭窑、陶窑、冶铜炉残迹等;出土大量陶、铜、石、骨器及炉渣、矿石等冶铜遗物。

所见房址数量不多,但形制均较特殊。如一处二里冈期房址分里外间,内间带有多个壁龛,当与冶金活动有关。灰坑按形制可分为袋形坑、长方形直壁坑、圆形锅底坑及不规则形坑等。袋形坑口大底小,底较平,多为窖穴,废弃后成为垃圾坑;长方形直壁坑较为特殊,坑壁、底常见木炭,或为干燥坑。

西吴壁遗址2018年秋季发掘现场

发现一处二里冈期冶铜炉残迹,其北靠生土,残损甚重,南侧部分已残。据残存部分推测其本应为近圆形竖炉,口径小于1米。残迹下为黄褐色垫土,较致密,夹杂大量红烧土块,叠压于灰土之上。“炉体”内壁粗糙,无明显烧结面,说明炉壁、底均已残失。“炉体”北侧存在大面积踩踏活动的痕迹。炉内堆积为灰色和灰黑色土,包含物有炉壁残块、红烧土颗粒,另有少量陶片。

出土大量二里头、二里冈期陶片。二里头期陶片多为灰陶,另有少量黑陶,纹饰以绳纹为主,另有少量蓝纹,器形包括深腹罐、单耳罐、鼎、蛋形瓮等,文化面貌与东下冯类型较为一致;二里冈期陶片以灰陶为主,纹饰以绳纹为大宗,另有少量旋纹等,可辨器形有鬲、豆、盆、大口尊、蛋形瓮等。石器包括石刀、锤、杵、砧等。使用痕迹均较明显,一些石器沾染铜锈,与铜矿石、炉渣等物一起出土,当与冶炼铜矿密切相关。

据初步统计,半数以上二里头、二里冈期遗迹出土冶金遗物,包括炉渣、炉壁(或坩埚壁)、铜矿石及冶金工具。值得一提的是,西吴壁遗址还发现一些石范。这些石范形制简单,均为工具范。

成熟的青铜器产业格局包括采矿、冶铜、铸造三个阶段。闻喜千斤耙等遗址的考古工作表明,可能不晚于二里头时期,中条山腹地铜矿便得到开采,二里冈时期规模有所扩大。所采铜矿少量在矿山冶炼,其余去向不明。作为已知国内最早、规模最大的冶铜遗址之一,西吴壁遗址的发掘为解决这一问题提供了珍贵的资料。夏商时期先民在采铜矿后,运至交通便利、自然环境更好的西吴壁等遗址冶炼成铜钿,再送至中心聚落进行铸造。西吴壁遗址夏商时期冶铜遗存的发现,填补了早期青铜器产业链的空白,具有十分重要的学术意义。

11月,来自北京大学、中国社会科学院考古研究所、南京博物院、山西考古研究所、河南考古院、陕西考古院、北京科技大学、安徽大学、山西大学、运城文物局以及中国国家博物馆等单位近30名学者荟聚山西绛县,参加由中国国家博物馆考古院主办的“山西绛县西吴壁遗址发掘成果专家现场论证会”。与会专家考察了西吴壁遗址的发掘现场,观摩了出土遗物,听取了工作汇报。专家们对西吴壁遗址的考古工作给予了充分肯定,一致认为西吴壁遗址发现的冶铜遗迹与遗物是中原地区时代最早的冶铜手工业遗存,填补了青铜器产业链中的空白,为研究早期冶铜手工业乃至文明起源、都城变迁等重要课题提供了重要资料,具有不可估量的学术意义。一些遗迹,如冶铜炉残迹、大型灰坑H111等,指示周边曾经存在大规模冶铜手工业。与会专家指出,应该将课题做大,囊括中条山南、北的采、冶铜遗址,有针对性的选点发掘,探索各遗址之间的关系;多学科合作攻关,继续引入诸如碳十四测年、同位素分析、成分分析等各种科技检测等手段,对所获遗存进行深入研究,最大限度提取相关信息;同时继续加强对西吴壁的考古工作,寻找大规模冶炼场所,及早廓清遗址的聚落结构,为相关研究作出更大贡献。

收起

兴隆遗址位于河北省张家口市康保县照阳河镇,属于冀蒙交界的坝上草原地区,是一处新石器时代的聚落遗址,遗址面积约1万平方米(图一)。2016年,中国国家博物馆考古院与河北省文物考古研究院、张家口市文物考古研究所合作进行考古调查时发现该遗址,经联合考古队2018-2019年、2021年三个季度的考古发掘,发现了三十余座房址、居室葬、圆坑墓等遗迹,房址间具有复杂的叠压打破关系,大部房址内都发现有灶,分浅坑灶、石板灶、支石灶和地面灶;遗物中有大量的动物骨骼、较多的骨角器、细石器、磨制石器和部分陶器。经过整理,对遗址文化性质和分期、绝对年代有了初步认识。

兴隆遗址主体堆积为新石器时代中、晚期。其新石器时代文化遗存大致可以分为五期:第一至第三期的年代距今约8500-7000年,属于裕民文化,揭露的遗迹以房址居多,还有一座居室葬合葬墓;遗物中石器以大量磨盘、磨棒、打制石器和细石器为主,陶器以尖圜底釜、筒形罐和板状器为代表,麻点纹盛行,此外还有精致的骨角牙蚌器,以骨柄石刀和小装饰品为主;第四期遗存距今约7000年-6000年,遗迹目前仅见半地穴式房址,陶器可见圜底釜和钵,该期遗存材料还较少,对其文化内涵和具体年代还有待于继续工作予以揭示。第五期遗存年代约距今5800-5200年,此期遗物以圆坑墓随葬品为主,骨角牙质的小装饰品为代表,其中微型石珠和马鹿牙串饰较为特殊,后者常见于旧石器时代以来的欧亚草原地区。

遗址一至三期出土动物骨骼数量巨大,初步研究显示,有牛、鹿、羊、马、猪、狗、鸟、兔等,其中牛、鹿比例较大,还有少量鱼骨。动物种属与年龄的季节性表征,为论证该遗址为常年定居聚落提供了证据。遗址二至三期出土大量植物遗存,有栽培作物粟黍以及野生植物山杏、大籽蒿、藜等。其中,黍是我国目前有直接测年数据的最早的黍类遗存之一(约7700BP),为探讨黍的驯化与早期栽培提供重要材料。

兴隆遗址为内蒙古高原东南部地区新石器时代年代最早的遗址之一,该遗址文化内涵丰富,延续时间长,是建立区域新石器时代文化谱系难得的材料,也为研究农牧交错带早期人地关系,农业起源与传播,草原地区早期文化交流与人类迁徙等问题提供了丰富的材料。

本年度遗址发掘分东、西部两个区域,总面积为567平方米。东部区域发掘至G5⑥层,西部区域发掘至G5②层,收获了各类细石器遗存、陶片、骨骼等合计140余件,发现早期用火遗迹,极大扩充了旧新石器过渡期的物质资料。开展兴隆遗址周边区域的考古调查,在西五福堂—乔家地左近发现几处细石叶等遗物富集区。

康保兴隆遗址2024年度发掘区域(东部)航拍

1.项目背景

兴隆遗址位于河北省张家口市康保县照阳河镇兴隆村,南距康保县城约30公里。自2016年起中国国家博物馆、河北省文物考古研究院、张家口市文物考古研究所就陆续开展了对兴隆遗址的勘探调查和考古发掘工作。兴隆遗址地势西北高,东南低,遗址面积约1万平米。已累计发现新石器时代房址四十余座。其主体文化可以分为四个时期,从距今1.1万年以前的旧石器-新石器过渡阶段遗存,到新石器时代中期的裕民文化、新石器时代晚期镇江营一期—后岗一期文化和距今5800-5200年的圆坑墓遗存,初步建立起冀蒙交界的坝上草原地区新石器时代早中期的年代框架。为更好焦距距今一万至五千年前后北方旱作农业起源问题,兴隆遗址更被纳入国家文物局“考古中国”重大项目和国家重点研发计划“中国北方旱作农业起源、形成与发展研究(一)”代表性研究遗址。

本年度联合考古队在此前发掘区的东侧和南侧继续布方,对居住区和冲沟进行揭露。旨在探索厘清不同时期房址的结构和分布情况,确认冲沟下层发现的旧石器向新石器阶段过渡的遗存的成因及属性。

2023年兴隆遗址发掘区航拍图

2.考古成果

本年度发现并发掘房址14座。房子开口形状以不规则圆形为主。根据面积可分为30平方米以上的较大房子和不足30平方米的小房子。除地穴式房址较深外,半地穴式房址一般深约0.2-0.5米左右。房址贴壁处可见呈分段存在的生土台,部分可以对应某一阶段的活动面,应为房址建造、使用或废弃埋藏过程中所形成。F24房址发现明确的斜坡式门道,朝向东南方向,铺设大量石块。

本年度发现两组“嵌套式”房址,均为利用原址扩建形成。房址活动面上往往有1个灶,除浅坑灶和地面灶,2023年还在裕民文化一期的房址内发现了一处石板灶,为研究北方地区石板灶起源提供了新材料。部分房址活动面上残留丰富的动物骨骼、陶器、骨器、石器及相应的半成品。

F24、F27、F28嵌套式房址

遗址南侧冲沟的堆积可分为9层,去年在⑥层面上发现的细石器、骨骼和石块遗存继续向东部延伸,本年度最重要的发现为在⑥层面上的一处火塘遗存,火塘的发现确认了⑥层表的这片遗迹为原位埋藏,解决了此前关于这片遗存是否为次生堆积的问题。冲沟⑥层和⑦层出土的兽骨AMS碳十四测年结果显示其距今有11600-11200年,属于旧石器向新石器时期过渡阶段遗存,填补了坝上地区该阶段考古发现的空白,为研究中国北方旧石器-新石器时期过渡模式提供了重要材料。

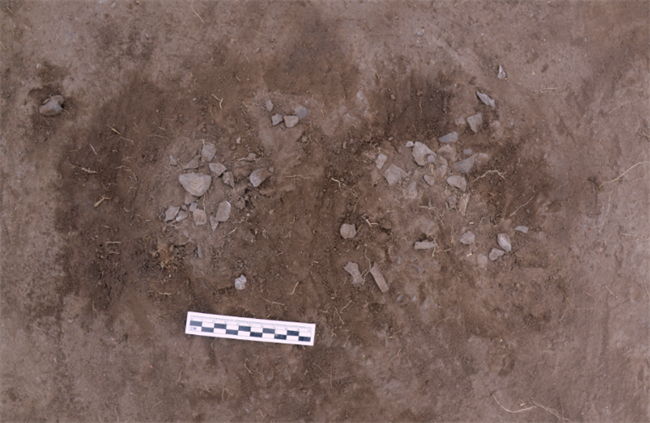

遗址南侧冲沟下部遗存

此外,本年度还清理一座辽代的竖穴土坑墓,墓主为二十岁左右的女性,葬式为仰身直肢葬。出土遗物有陶罐、铜镜、铜环、骨刷、骨管、细串珠、羊骨架、纺织品等。

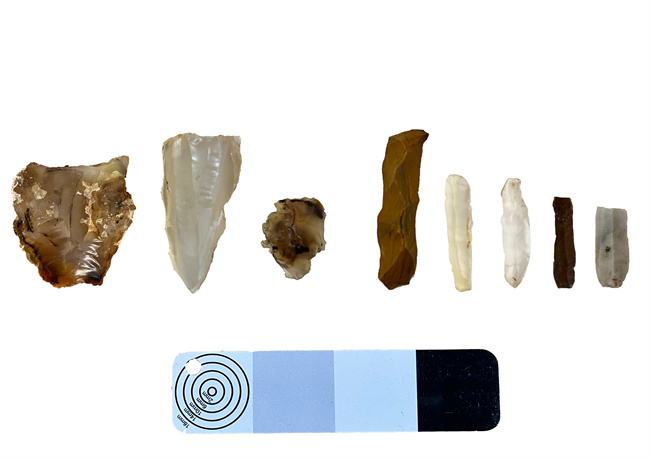

出土遗物

冲沟发掘照片

收起

2022年度共清理新石器时代房址7座,发现了较此前认识的第一期年代更早的房址,把聚落最初使用时间往前推进。发现了大量的动物骨骼、石器、骨角器和陶器,丰富了各期文化内涵。本年度发掘最重要的发现,是在原先认为有新旧石器过渡阶段遗存的东部,TG1E内G5底部的填土内发现了一片由细石叶、细石核、碎骨和石块组成的面状分布的遗存,这两层填土西高东低与山体和沟的走势一致。通过同层所出兽骨碳14测年,确定这两层堆积为新石器时代早期形成,年代为11000-11600cal.BP,填补了坝上地区这一阶段考古发现的空白,另外环境考古工作也提供了遗址存续时期的湖泊环境证据。多学科的研究工作也在持续推进,深化了对遗址不同时期生业经济与环境背景的认识。

图:F13活动面2

图:G5底部细石器和骨骼遗存

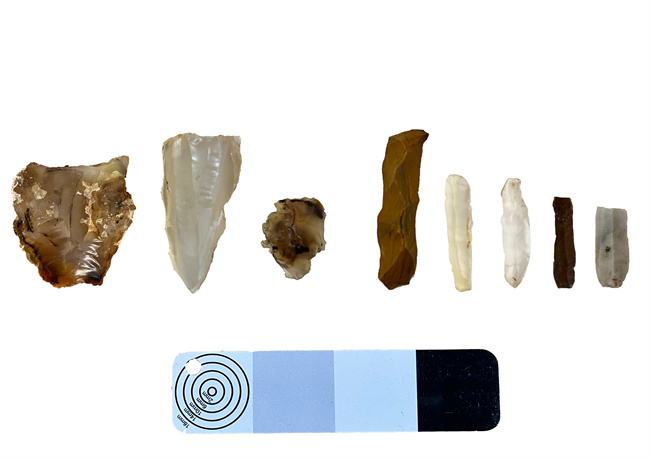

图:G5⑥⑦层出土细石叶和细石核石片

收起

2021年,中国国家博物馆、河北省文物考古研究院、张家口市文物考古研究所组成联合考古队,对兴隆遗址房址密集区进行继续揭露,发掘面积600平方米,对不同时期房址的结构特点、房址建造利用和废弃的过程有了进一步认识。

本次发掘清理了③层下房址12座,其中有2座为2019年未清理完的房址。房址按开口形状分为圆形、椭圆形、圆角方形和不规则形四种。根据房址的结构可以分为较浅的半地穴式房址(F12/F3/F1/F5),深度一般小于0.5米,和较深的地穴式房址(F2/F4/F6/F7/F8),深度一般1.5-2米。3座房址发现门道,朝向东、东北或东南,2座为台阶式,1座为斜坡式。有房址内发现壁龛,有的留有陶器等遗物。部分房址经过多次使用,在四周存在多个生土台,房址内也多发现有两个及以上明确的活动面,活动面上多发现有灶或者骨堆、石堆等遗迹现象,并留有动物骨骼、陶器、骨器、石器及相应的半成品、未燃尽木材形态等遗物。灶一般位于中部,可分为浅坑灶、石板灶、支石灶三种,个别房址内还在房址中部发现有火塘。

本年度发掘的房址时间跨度大,涵盖了遗址文化分期的第一—第四期,距今8500-6000年。尤其是,发现了一批7000-6000年前的房址,填补了遗址第四期遗存的空白。我们在发掘阶段甄别出生土台与活动面的对应关系,对不同房址结构有了更为清晰的认识,了解了房址的建造、利用、废弃以及部分再利用的过程,为分析不同时期的建筑特点、聚落布局奠定基础。本次发掘还获取了大量的动物骨骼、石器、骨角器和少量陶器,完善了遗址分期,丰富了遗址的文化内涵。发掘过程中系统采集年代学、动植物、土壤等样品,以展开更为深入的生业经济和环境考古研究。

2021年兴隆遗址主发掘区航拍全景

2021年兴隆遗址发掘现场

2021年兴隆遗址揭露房址

2021年兴隆遗址出土石磨盘、骨柄石刃刀、细石器

收起

2019年,中国国家博物馆、河北省文物研究所、张家口市文物考古研究所组成联合考古队,对遗址进行发掘。一方面继续揭露2018年尚未清理完全的部分房址,另一方面着力解决2018年发掘过程中聚焦的房屋建造、使用与废弃过程,还尝试了解遗址外围可能存在的自然或人工“壕沟”迹象。与此同时,从动植物遗存、碳十四测年、C、N稳定同位素、人骨古DNA、古环境地貌等角度开展多学科分析与研究工作,协同解决遗址的文化性质、生业经济、环境景观以及可能的文化发展与人群演变等问题。

本年度申请发掘面积500平米,并把2018年未完成探方大多清理至④层表或以下。主发掘区地层分为5层:第①层为现代表土层;第②层为辽金地层;第③-⑤层为新石器时代文化层。另针对遗址西南可能的“壕沟”处布设探沟一条,了解地层堆积情况。

2019年度的发掘揭示了兴隆遗址新石器时代中晚期的丰富遗迹,并清理了少量辽代遗迹。其中房址共14座,灰坑7座,墓葬5座,灰沟5条。遗址新石器时代遗存可分为五期,第一至三期遗迹主要为房址,时代主体相当于兴隆洼文化阶段。由于遗迹密集,多有晚期房址叠压打破早期房址现象。房址开口形状有圆形、圆角方形和圆角长方形三种,三期房址面积呈不断扩大趋势,但其形制有较多相似性:除门道、灶、柱洞等设施外,多数房址在房壁下部挖有窖穴,其外侧有护坎,灶多在房址中心,有的房址有多个灶,少数房址发现烟道。多数房址活动面上留有动物骨骼、陶器、骨器、石器及半成品等废弃堆积,尤其灶上方部位,遗物尤密集。三期房址门道均朝向南或东南。其中第一、二期房址未全面揭露。第四期发现个别房址,时代相当于后岗一期,有待进一步完善相关材料。第五期主要为圆坑墓遗迹,时代相当于红山文化时期。

2019年出土重要遗物共计陶瓷器30件,石器120件,骨角器30件,金属器5件,以及大量陶器、石器和骨器残片。出土和浮选出大量动植物遗存。遗物大多属新石器时代。

遗址整体沿用时间跨数千年,为本区域所罕见,遗址各期遗存大多面貌新颖,可划分为不同的考古学文化或期段。通过与区域内调查发掘的其它遗址对比,初步推断遗址至少在距今8500-7000年间为区域内为数不多的常年性居住聚落,兼具大本营和冬季营地性质。新石器时代第三期遗存中M3及F3中的祭祀现象,可能反映了聚落的特殊地位及礼仪性活动的存在。遗址各期遗存面貌有别,发现的动植物遗存丰富,为研究中国北方旧-新石器时代过渡、农业起源及其环境背景等问题提供了重要资料。

2019年兴隆遗址主发掘区航拍全景

2019年兴隆遗址研讨会现场

2019年兴隆遗址第一至三期房址叠压情况

2019年兴隆遗址F3及M3

2019年兴隆遗址M3出土骨雕小猪

收起

2018年,中国国家博物馆、河北省文物研究所、张家口市文物考古研究所组成联合考古队,对兴隆遗址进行首次正式发掘,揭露面积600平米,但多数探方未发掘完毕。

本年度田野工作初步弄清遗址面积、堆积类别与分布情况、绝对年代范畴等,发现一类以圆形(或近圆形)房址和圆坑墓为代表的遗存,时代跨度大,保存情况好。房址时代与兴隆洼文化相当,代表了这一时期的一处完整聚落。圆坑墓的时代相当于红山文化时期,随葬品丰富,并富有地方特色。

房址代表的新石器时代较早遗存,出土陶器以筒形罐最多,但其筒形罐的纹饰、花边口等特征及大口尖圜底釜、尖圜底杯等器物与西伯利亚贝加尔湖区域及广大北亚地区新石器时代较早阶段遗存有相似之处。此类遗存代表了一种新的新石器文化面貌。墓葬随葬品与欧洲及西伯利亚同期墓葬相似,暗示史前东西交流的存在。

通过本年度发掘初步了解兴隆遗址的内涵、时代和文化面貌,通过动植物考古、环境考古研究对其生业经济及古代环境也有了一定程度的了解,初步认识此种文化与兴隆洼、磁山文化以及北亚地区同时期新石器时代文化的关系。但还存在较多亟待解决的问题,如发掘面积较小、聚落布局尚不清晰,遗址堆积复杂、出土遗物丰富、遗迹的早晚关系及遗物的具体分期仍有待进一步确认和整理研究。

2018年兴隆遗址主发掘区航拍全景

2018年兴隆遗址发掘现场

2018年兴隆遗址揭露房址

2018年兴隆遗址揭露“骨堆”遗迹

2018年兴隆遗址揭露细石片堆

收起

2016年7-8月,中国国家博物馆、河北省文物研究所、河北师范大学、张家口市文物考古研究所组成联合考古队,在坝上地区康保县北部进行区域系统调查。

调查发现的遗址可分为三类:A类,多位于深山大沟中,面积较大;遗物丰富,石器中打制的锛形器等砍伐工具比例高,可能用于植物加工的研磨类石器也较多。B类,多位于A类遗址外侧,或大山前和孤立山丘上,面积相对较小;遗物相对较少,石器中锛形器等比例少,研磨类石器更少,细石器相对较多。C类,多位于大山前或孤立山丘,遗物相对较少,石器基本上只有细石器和打制石片。

经调查, 兴隆遗址地表散布的大量打制石器、研磨石器、细石器和粗疏的陶片,且保存情况较好,联合考古队选择部分区域进行试掘以了解遗址堆积情况。通过试掘,确认房址一座,其开口为圆角方形,门道为东南方向。室内边长均在7米左右,面积约50平米,内部发现类似火塘的骨骼、石块堆积。为了更加全面科学的进行发掘工作,本年度未清理到底,做了保护性回填。此外,此次试掘还发现较多动物骨骼或骨石堆积、打制与磨制石器、石片,以及疑似打制石器的活动面等。

发现陶器数量较少,器型主要有陶釜、板状器和筒形罐三种。均为夹砂灰黑陶或红陶,除素面者外,纹饰见刻划纹和类绳纹两种。陶釜多尖圜底,近直口,口沿部分有花边,多有类绳纹;板状器整体为平板状或稍有弧度,多素面;陶罐分圜底和小平底两种。

通过本次调查与兴隆遗址的试掘,为确立一种我国北方地区新石器时代早中期考古学文化提供了坚实基础,为研究北方地区新石器时代早中期文化格局和相互关系提供了崭新材料,为研究北方粟黍旱作农业起源提供了关键材料,为研究欧亚草原早期文化交流和人群互动提供了可能。

2016年兴隆遗址试掘探沟

2016年兴隆遗址试掘揭露房址

2016年兴隆遗址试掘出土陶釜、筒形罐、板状器

收起

周家庄遗址位于山西省绛县横水镇周家庄与崔村之间,北靠紫金山、面向涑水河,河对岸有中条山为其天然屏障,襟山带水,气势磅礴。遗址面积约500万平方米,包含史前及多个历史时期的考古学文化遗存,其中龙山聚落分布面积逾400万平方米,是国内同时期最大的聚落之一。中国国家博物馆于2007-2017年对其进行了连续的考古发掘工作,发现环绕龙山聚落的大型壕沟,壕内面积约300万平方米,揭露出丰富的龙山等时期的遗迹与遗物,为探索龙山时代的经济与社会,乃至早期国家的起源与发展提供了重要资料。遗址多次被评为年度重要考古新发现,是中华文明探源工程的重要研究对象。

经过前期申报,“山西绛县周家庄遗址考古发掘资料的整理与研究”于2019年12月被立为国家社会科学基金重大项目,项目批准号19ZDA232。项目首席专家为戴向明研究员;子课题一、二负责人分别为国家博物馆田伟副研究馆员、庄丽娜研究馆员;子课题三负责人为北京大学秦岭副教授;子课题四负责人为中国社会科学院考古研究所李志鹏副研究员;子课题五负责人为安徽大学吴卫红教授。

2020年8月,在首席专家戴向明研究馆员的召集下,来自北京大学、中国社科院考古研究所、安徽大学等单位的专家、各子课题负责人及参与人通过网络召开项目开题会,讨论并确定了工作计划。

根据工作安排,2020年9-10月,子课题一在中国国家博物馆垣曲工作站整理发掘所获基础资料,开展遗物分期与年代框架的构建工作,撰写完成两篇考古发掘简报。子课题四开始进行人骨分析、研究工作。2021年9-11月,子课题一继续进行并初步完成基础资料的整理与年代框架的构建工作,发表考古简报、学位论文数篇;子课题二、三、四开始进行基础资料整理工作。