五四青年节来临之际,在“中国国家博物馆馆藏英模蜡像展”以一场沉浸式的历史对话,将百年来中国青年的热血、理想与担当凝固成永恒。当英模的形象与泛黄的手稿重叠,当青春的誓言与时代的脉搏共振,我们听见历史的回声在说:青春,当以信仰为火种,以家国为原野,燃尽生命,照亮山河。

一、以笔为刃,劈开混沌

1916年,日本早稻田大学的一盏孤灯下,27岁的李大钊提笔写下《青春》。“春日载阳,东风解冻。”他以诗意的笔触,将中国喻为“白首之民族”,却坚信“青春之中华”必将在青年手中重生。蜡像展中,多媒体展示了1916年9月李大钊发表在《新青年》上的《青春》。李大钊笔下,青春不是年龄的刻度,而是“以宇宙为生涯”的壮阔格局,他以“青春之我”创建“青春之国家、青春之民族”的构想,将个体生命与民族存亡紧密相连。

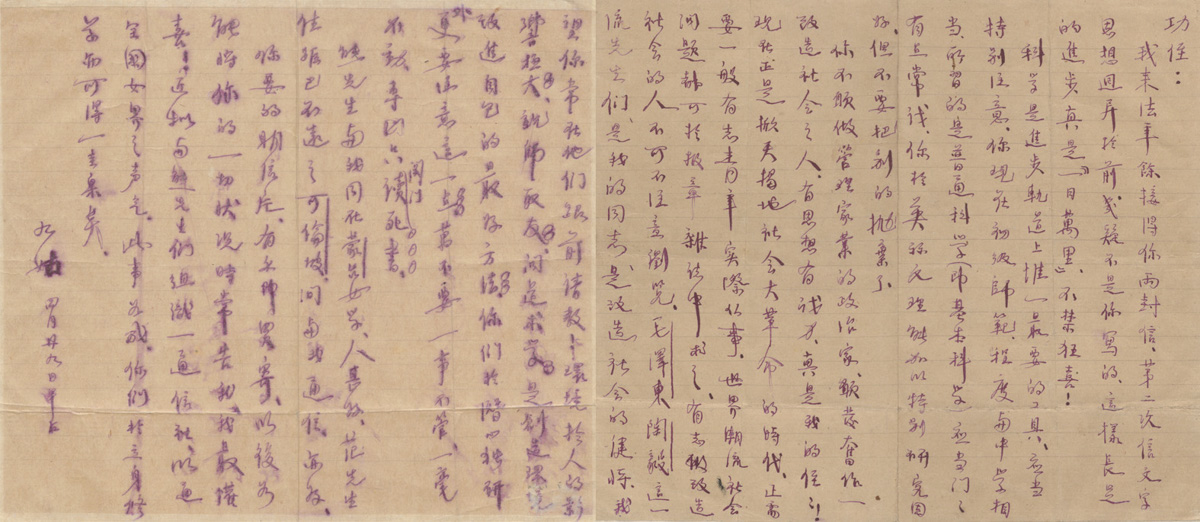

另一侧的展柜中,有一份泛黄的家书。1920年,向警予在法国蒙达尼女子公学写下给侄女向功治的信:“世界潮流、社会问题,不可不察;关门读死书,万不可取!”她以革命者的清醒告诫后辈:真正的青春,不在书斋里的独善其身,而在与毛泽东、陶毅这样的“改造社会健将”同行。

二、以血为墨,书写信仰

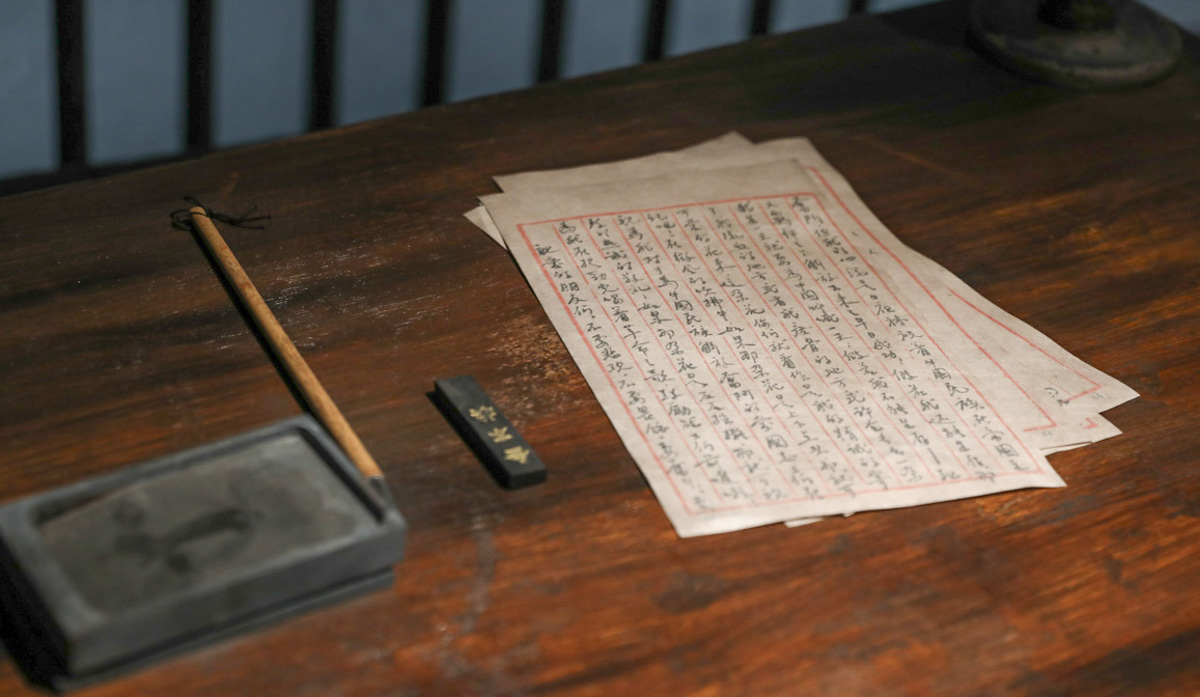

展厅中,方志敏的蜡像立于铁窗之前,监狱中的桌子上放着他写下的《可爱的中国》手稿。1935年的南昌监狱,镣铐锁不住他对山河的赤诚。他写道:“朋友!中国是生育我们的母亲,你们觉得这位母亲可爱吗?”字句泣血,却在绝境中预言光明:“到那时,明媚的花园将代替凄凉的荒地!”轻触稿纸,仿佛能触摸到他书写时的体温。这份在黑暗中诞生的希望,成为百年青年最悲壮也最炽热的告白。

第一展区通道的尽头,是刘胡兰的蜡像,定格在15岁的凛然瞬间。少女脊背挺直。“我入党后,不怕流血,不怕牺牲,坚决革命到底!在困难面前不低头,在敌人面前不屈服。”她的誓言与江竹筠狱中遗书遥相呼应。1949年,江竹筠在渣滓洞给表弟谭竹安写下绝笔:盼教儿“踏着父母之足迹,以建设新中国为志,为共产主义革命事业奋斗到底”。蜡像展用光影重现她们就义前的回眸——那目光中不是恐惧,而是对未来的笃信。

三、文艺星火,唤醒大地

1932年,20岁的聂耳在给母亲的信中宣告:“我是为社会而生的,我不愿有任何的障碍物阻止或妨害我对社会的改造,我要在这人类社会里做出伟大的事业。”此时,《义勇军进行曲》的旋律在对面的展墙视听区回响。

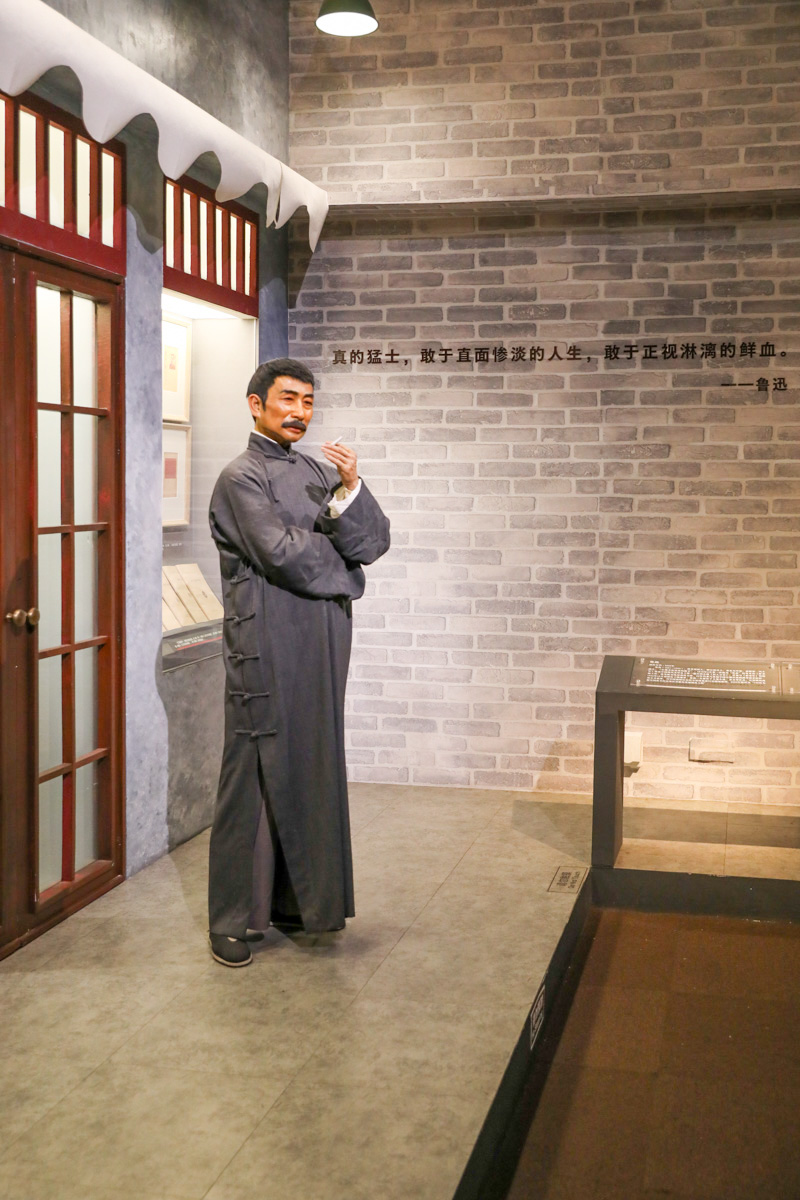

鲁迅蜡像的场景处,有一段文字铿锵有力。“真的猛士,敢于直面惨淡的人生,敢于正视淋漓的鲜血。”1926年鲁迅为纪念“三一八”惨案烈士刘和珍撰写的泣血之文,与鲁迅沉思的面容下,是对“为中国而死的中国青年”“虽殒身不恤”的痛惜与礼赞。

四、薪火相传,以平凡铸就不凡

雷锋的蜡像身着军装,笑容温暖。“人的生命是有限的,可是,为人民服务是无限的,我要把有限的生命,投入到无限的为人民服务之中去。”干一行爱一行,甘做一颗永不生锈的螺丝钉,雷锋精神在新时代绽放出更加璀璨的光芒。

黄文秀的蜡像站在百坭村的梯田模型前。她的“贫困户分布图”上,195个红点连成希望的星火。“很多人从农村走了出去就不想再回去了,但总是要有人回来的,我就是要回来的人。”2019年的山洪带走了30岁的生命,却让这句话成为新时代青年最铿锵的誓言。

在展览结尾的留言台,有观众在留言簿写下:“以吾辈之青春,护盛世之中华!祖国有我请放心!”这是青春之我,对祖国郑重的承诺。走出展厅,心潮澎湃。百年前李大钊呼唤的“青春中华”,早已在无数青年的接续奋斗中成为现实。那些英模蜡像像是一座座穿越时空的灯塔——他们告诉我们:青春的模样,可以是向警予书信中的灼见,可以是刘胡兰铡刀前的傲骨,也可以是黄文秀泥泞山路上的脚印。

值此五四青年节,让我们以英模的青春为镜,照见自己的担当。