现在想起来,我和齐老师认识真的已经很久了,是十几年的老相识了,但似乎在我第一次和他正式接触时,便有了这种老相识的感觉。齐老师是业界的知名专家,但平时待人接物却特别和蔼,让人倍感亲切,即便是头一次见面,也会使人感觉仿佛是认识了很久的老朋友一样。

我和齐老师是住在同一栋楼里的老邻居,每天早起我上班经过小区里的花园时,总能够看见齐老师的身影,他手里提着一个塑料袋,里面装的是他自制的饲料(小米和棒子面的混合物),他不辞辛劳地挨个树下撒上一把,投喂给小区里的各种鸟类,每天早晚各一次,日复一日年复一年从未间断。时间久了,小区里的鸟儿们好像都已经认识齐老师了,每当他的身影一出现,鸟儿们就都从四面八方飞来,聚拢到他的附近落下,齐老师成了小区里鸟儿们唯一不惧怕和躲避的人。

齐老师家里养狗、养鱼,还养鸟,他家狗是在小区里捡来的流浪狗,他说他以前经常能在小区里看到那只狗四处流浪觅食,他就接长不短地找些吃的喂给它,一来二去就有感情了,于是干脆把它领回了家,他给狗起名叫“丢丢”,从此“丢丢”有了一个温暖的家,再也不会丢了。齐老师家的鸟同样也是个幸运儿,是他捡来的一只受伤的鹦鹉,他给鹦鹉养好了伤,鹦鹉却不愿离去,于是也在他家里安了家,齐老师给它买了一个鸟笼子当窝儿,但笼门永远敞开着,那只鹦鹉白天一般也不在笼子里待着,而是在整个屋子里自由行动,可只要齐老师一声召唤,它就立马飞到他的手上。齐老师就是这么一个充满爱心、热爱生活的人。

我认识齐老师时,他早已经退休很多年了,但他好像从来就没真正休息过,一直在不断地学习和钻研,一刻也没有停歇。《中国文物报》等各种文博类报纸期刊他都常年订阅,电视台播出的各种关于文物、文化遗址及考古发掘等内容的纪录片,他都一集不落准时收看。

齐老师家里藏书甚丰,书籍种类包罗万象,但占比最大的还是文博类书籍。齐老师经常对我讲,“干咱们这一行的,就是靠知识吃饭,所以要不断地学习和积累知识,这样才不会落伍”,他自己就坚持每天都看书学习。我在工作中遇到了不了解或不太懂的问题时,经常找齐老师去请教,通常情况下他都会不假思索地给出准确的答案或解释,同时会从书架上将相关书籍中所涉及的内容部分找出来作为佐证给我看,使我每次都受益匪浅。

齐老师自己在学习研究中遇到了拿不准的问题时,也会四处找人询问,他在全国各地的博物馆里几乎都有认识的朋友,遇到问题时他就会打电话给相关领域的朋友,刨根问底地一定要把问题搞清楚搞明白不可。齐老师就是这样一位勤奋努力、孜孜不倦、严谨认真、一丝不苟的人。

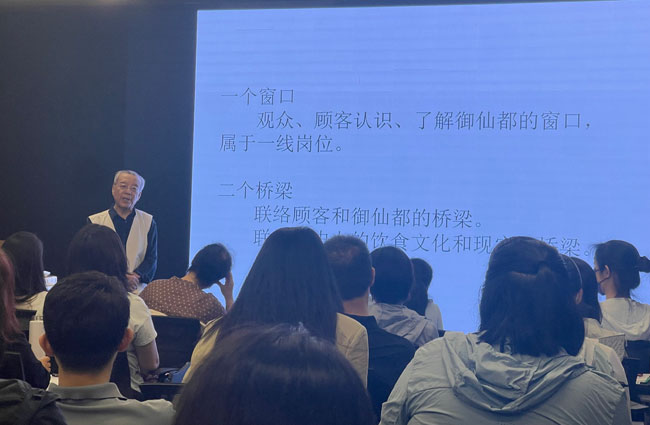

2023年的时候,齐老师得病了,但他没有因此而悲观消沉,反而更加乐观开朗地面对生活,在积极治疗的同时,以更加饱满的热情投入他所热爱的事业当中。为馆里新招募的志愿者们举办讲座培训,为准备参加全国博物馆讲解大赛的选手们进行辅导,后来他病情严重了出门不便,依然坚持每天在家中修改书稿。齐老师就是这样一位坚强、乐观、豁达、心中无我的人。

2023年齐老师为新招募的志愿者们举办讲座培训

齐老师走了,文博界、教育界失去了一位专家学者,而我也失去了一位可亲可敬的长辈,每天上下班经过小区里的花园时,我都会不自觉地停下脚步四处看看,总感觉说不定什么时候兴许还能再见到齐老师遛狗或给鸟喂食的身影。齐老师的老伴儿跟我说,齐老师今年依然订购了一整年的《中国文物报》及各类文博期刊,都会定期投放在楼下的信箱里,她让我到时候自己拿走去看,我本来没有看报纸和杂志的习惯,但是现在我决定以后要按时去领取齐老师订购的报刊,他没有读完的东西需要有人继续读下去。

(作者朱宁,系中国国家博物馆社会教育部员工)