2025年2月16日,中国国家博物馆终身研究馆员齐吉祥先生逝世。作为国博第一代讲解员,他为当代中国博物馆社会教育事业作出了开创性的贡献。在清明节到来之际,我们谨刊登国博社教工作者、志愿者撰写的纪念文章,以表缅怀。

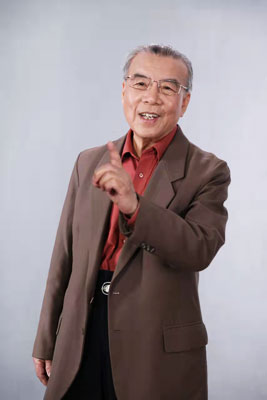

齐吉祥先生

垂范后人的讲解名家——深切怀念齐吉祥先生

王溪

第一次知道齐吉祥先生,是刚刚工作时看国博建馆100周年纪录片《国脉》。其中表现国博第一代讲解员青春岁月的片段,感动得我反复看了好几遍,因此也就牢牢记住了作为讲述者的齐先生。他清朗的声音至今犹在耳畔:“我的第一志愿填的是北京大学的数学力学系。”“放弃这次的高考,到博物馆去做讲解员,我这一生的命运就改变了。”“博物馆有那么多专家、学者,郭沫若郭老、沈从文先生……感觉真的到了一个专家的堆里去了。这真是我的一个幸运。”

2019年国博新春团拜会上,齐吉祥先生朗诵(王溪摄)

2019年的新春团拜会上,我第一次见到齐先生,是在国博剧院的观众席里,远远望着台上的他朗诵毛主席诗词《沁园春·雪》。老照片里的形象、纪录片里的形象和舞台灯光下的形象一瞬间衔接起来,虽然愈发年迈,却一直那么有精气神。国博第一代讲解员,这个身份自带光环,令人神往。从事讲解工作四十多年该有多少故事,什么时候能听齐先生讲讲他的故事呢?

这个愿望到2020年7月终于实现了,似乎有些太晚。当时,社教部招聘了一批新讲解员,安排了阵容强大的岗前培训,齐先生的讲座是其中之一,我们有幸和新同事一起聆听。在齐先生的娓娓讲述中,三个小时过得飞快,我的不少困惑迎刃而解,也为他的敬业和专业感慨良多。他用力最勤的是怎么把内容讲扎实、讲出彩,与此同时又磨练出了很好的仪态和声音,在“华”与“实”之间毫无偏废;他经常思考“怎么讲观众能听懂”“怎么讲观众喜欢听”“怎么讲观众能记得住”,站在观众角度想问题已经成了他的本能;他用自己的经历,为“中国通史陈列成为伴随几代人成长的社会教育大课堂”作了最生动的注脚;他让讲解员更有底气和志气,明白“讲解工作是大有可为的事业”,只要肯钻研,这个岗位有无限可能。

在那次讲座之后,我们又有幸数次亲炙齐先生的教诲,主要是在撰写普及读物《中学生博物之旅·古代中国》期间。当时,齐先生详细审读了全书稿件,也曾来馆指导。我清楚地记得,午后的社教部办公室里,他连说带比划“簸糠”和“筛糠”的区别,记得他面带质疑之色地建议,不宜用一千多年前的面粉和现在的面粉比精细程度。给我们答疑解惑的时候,他的开场白经常是:“为你这个问题,我特地请教了×××(机构)的×××(专家学者)……”他咨询的总是很对口的机构、很有发言权的专家学者。根据他提供的线索探寻下去,往往能刷新我们对某个问题的认知。“活到老,学到老”的精神,在“问”上下功夫的意识,以及用实力换来的人缘与威信,都在齐先生的一次次解答中让我们深有感触。

齐先生最后一次为我们指导业务,是首届“博协杯”全国博物馆讲解大赛的准备阶段。当时我们有个参赛作品讲水稻在中国的栽培史,一度起了个题目叫《文物里的中国“稻”路》。齐先生直言不讳地指出,当前这种滥用谐音的现象不少,有损于语言的规范性,是一种不高明的做法。给讲解稿提意见时,他经常随口把其中的内容用自己的话表述一遍。很神奇,我们搜索枯肠想出来的“拧巴”句子,被他一讲,总能变得接地气、吸引人。我深知这样的语言能力绝非一朝一夕之功,也绝非只从书本上来。

2023年11月,我第一次在全国博物馆社教界的会议上作主旨发言。后来发言稿刊登在《中国文物报》上,同事转告我,齐先生看到了,说“讲得很好”。我十分意外和感动。一是没想到齐先生记得我这个小字辈,二是久已听说的他订阅报刊的习惯得到了实实在在的证明。而更重要的是,我即便真能“讲得很好”,也是长期受他影响的结果啊。

工作时间越久,越感受到齐先生对于这个岗位的分量。他的见解永不过时,几乎揭示了讲解工作的真理,即使在文博事业日新月异的今天,依然历久弥新,启发我们去探索符合时代需要的最优解。遗憾的是,一直想多听齐先生讲些故事,那些与时代、与国博、与观众之间的故事,这将是一部具体而微的新中国博物馆讲解事业的发展史。可惜这些故事已随他而去,恐怕再没有人会用像他那么有特点的语言讲出来。

有人说,一个人离开以后,直到世上再也没有人记得他,他才算真正离去。那么,只要世上还有博物馆讲解员这个职业,还有文博科普事业,齐先生就永远活在我们心里。

(作者王溪,系中国国家博物馆社会教育部副主任、副研究馆员)

我所认识的齐老师

朱宁

现在想起来,我和齐老师认识真的已经很久了,是十几年的老相识了,但似乎在我第一次和他正式接触时,便有了这种老相识的感觉。齐老师是业界的知名专家,但平时待人接物却特别和蔼,让人倍感亲切,即便是头一次见面,也会使人感觉仿佛是认识了很久的老朋友一样。

我和齐老师是住在同一栋楼里的老邻居,每天早起我上班经过小区里的花园时,总能够看见齐老师的身影,他手里提着一个塑料袋,里面装的是他自制的饲料(小米和棒子面的混合物),他不辞辛劳地挨个树下撒上一把,投喂给小区里的各种鸟类,每天早晚各一次,日复一日年复一年从未间断。时间久了,小区里的鸟儿们好像都已经认识齐老师了,每当他的身影一出现,鸟儿们就都从四面八方飞来,聚拢到他的附近落下,齐老师成了小区里鸟儿们唯一不惧怕和躲避的人。

齐老师家里养狗、养鱼,还养鸟,他家狗是在小区里捡来的流浪狗,他说他以前经常能在小区里看到那只狗四处流浪觅食,他就接长不短地找些吃的喂给它,一来二去就有感情了,于是干脆把它领回了家,他给狗起名叫“丢丢”,从此“丢丢”有了一个温暖的家,再也不会丢了。齐老师家的鸟同样也是个幸运儿,是他捡来的一只受伤的鹦鹉,他给鹦鹉养好了伤,鹦鹉却不愿离去,于是也在他家里安了家,齐老师给它买了一个鸟笼子当窝儿,但笼门永远敞开着,那只鹦鹉白天一般也不在笼子里待着,而是在整个屋子里自由行动,可只要齐老师一声召唤,它就立马飞到他的手上。齐老师就是这么一个充满爱心、热爱生活的人。

我认识齐老师时,他早已经退休很多年了,但他好像从来就没真正休息过,一直在不断地学习和钻研,一刻也没有停歇。《中国文物报》等各种文博类报纸期刊他都常年订阅,电视台播出的各种关于文物、文化遗址及考古发掘等内容的纪录片,他都一集不落准时收看。

齐老师家里藏书甚丰,书籍种类包罗万象,但占比最大的还是文博类书籍。齐老师经常对我讲,“干咱们这一行的,就是靠知识吃饭,所以要不断地学习和积累知识,这样才不会落伍”,他自己就坚持每天都看书学习。我在工作中遇到了不了解或不太懂的问题时,经常找齐老师去请教,通常情况下他都会不假思索地给出准确的答案或解释,同时会从书架上将相关书籍中所涉及的内容部分找出来作为佐证给我看,使我每次都受益匪浅。

齐老师自己在学习研究中遇到了拿不准的问题时,也会四处找人询问,他在全国各地的博物馆里几乎都有认识的朋友,遇到问题时他就会打电话给相关领域的朋友,刨根问底地一定要把问题搞清楚搞明白不可。齐老师就是这样一位勤奋努力、孜孜不倦、严谨认真、一丝不苟的人。

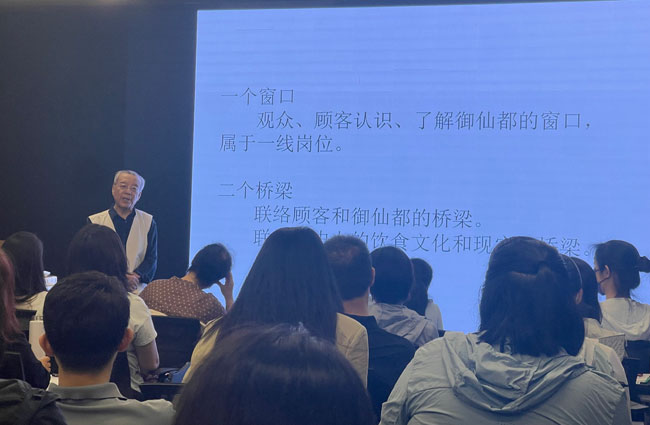

2023年的时候,齐老师得病了,但他没有因此而悲观消沉,反而更加乐观开朗地面对生活,在积极治疗的同时,以更加饱满的热情投入他所热爱的事业当中。为馆里新招募的志愿者们举办讲座培训,为准备参加全国博物馆讲解大赛的选手们进行辅导,后来他病情严重了出门不便,依然坚持每天在家中修改书稿。齐老师就是这样一位坚强、乐观、豁达、心中无我的人。

2023年齐老师为新招募的志愿者们举办讲座培训

齐老师走了,文博界、教育界失去了一位专家学者,而我也失去了一位可亲可敬的长辈,每天上下班经过小区里的花园时,我都会不自觉地停下脚步四处看看,总感觉说不定什么时候兴许还能再见到齐老师遛狗或给鸟喂食的身影。齐老师的老伴儿跟我说,齐老师今年依然订购了一整年的《中国文物报》及各类文博期刊,都会定期投放在楼下的信箱里,她让我到时候自己拿走去看,我本来没有看报纸和杂志的习惯,但是现在我决定以后要按时去领取齐老师订购的报刊,他没有读完的东西需要有人继续读下去。

(作者朱宁,系中国国家博物馆社会教育部员工)

难忘齐吉祥老师

苏力

2002年初,我初次踏入中国历史博物馆(中国国家博物馆前身之一)成为一名志愿者。当时,我的内心满是期待,却也因对一切都感到陌生而茫然无措。在我眼中,博物馆宛如一座装满神秘宝藏的宏伟殿堂,而我站在这知识宝库的门前,完全不知该从何处开启探索之旅。就在这时,我结识了齐吉祥老师,他的出现,恰似一道曙光,照亮了我在博物馆求知的漫漫长路。

初次听闻齐老师是国家博物馆第一代讲解员时,我的内心瞬间涌起无限敬仰之情。当我真正有机会向齐老师请教时,他那如暖阳般和煦的微笑,刹那间驱散了我内心的紧张与拘谨。这微笑绝非表面客套,而是源自他内心深处对他人的真诚善意。无论是与初入博物馆的新人交流,还是面对求知若渴的观众,又或是与共事多年的同事闲聊,齐老师的脸上始终挂着那温暖人心的笑容。

齐老师在博物馆的讲解岗位上坚守了整整40年。在这漫长的40年里,他凭借深厚的专业知识和满腔热忱,将无数珍贵的历史知识传递给每一位前来聆听的观众。他的心血之作《国宝的故事》,是他奉献精神与渊博学识的最好见证,也是我走进博物馆读的第一套书。这套书精心挑选了100件国宝级文物,每一件都堪称所属历史时代的典型代表。齐老师在书中把那些原本深奥晦涩的专业术语,巧妙地转化成通俗易懂的语言,让普通读者也能轻松领略文物蕴含的独特魅力。书中搭配的绘画同样十分精致细腻,与文字相辅相成,共同为读者构建出一个生动鲜活的文物世界。与其他书籍不同的是,这本书从儿童和成人两个截然不同的视角对文物进行解读,让不同年龄段的读者都能在书中找到共鸣,真正走进国宝背后的历史。

在一次志愿者讲解培训中,我深切体会到了齐老师对讲解工作的严谨态度。当时,我在模拟讲解时,对文物的描述平淡乏味,毫无感染力。齐老师让我反复讲述同一段内容,刚开始我满心不解,还有些忐忑。但随着一遍又一遍地重复,逐渐意识到自己的问题:我仅仅是机械地复述文字资料,没有体会文物背后那些鲜为人知的故事和深刻的文化内涵。齐老师并没有直接告诉我应该怎么讲,而是耐心地引导我去思考文物所处的时代背景、所承载的文化意义,然后用声音表达出来。当我终于能够生动形象地描述文物时,齐老师脸上露出了满意的笑容。他说:讲解文物,就是要让文物说话,使观众能够真切地感受到历史的温度。

“因人施讲”是齐老师总结毕生讲解工作的经验,我一直铭记在心,也成为我在志愿讲解工作中始终遵循的重要准则。初涉志愿讲解工作时,我想法简单,觉得只要把讲解稿背熟就行了。但齐老师的亲身示范,为我打开了新视野,让我逐渐领悟到因人施讲的重要性与深刻内涵,由此开启了志愿讲解的全新阶段。

博物馆里观展的观众有老人、小孩、青年学生,有本地游客、外地游客,还有全家出游的、约会的小情侣等。面对如此多元的受众,短时间内完成一场满足各方需求的讲解,极具挑战性,这也凸显出齐老师所倡导的因人施讲的重要意义。

为了将因人施讲切实落实到每一场志愿讲解中,我努力从两方面着手。一方面,深度钻研讲解内容,对展览的方方面面、文物的历史背景及每一处细节都做到心中有数,筑牢讲解的知识基础。另一方面,讲解过程中时刻关注观众,通过观察他们的表情等反馈,实时灵活调整讲解内容的详略程度与语速,以契合不同观众的需求,真正实现因人施讲。

2007年1月30日在国博改扩建前最后一个开馆日,我与齐老师一起在老国博前合影留念

如今,齐老师已经离开了我们,但他那温暖的笑容、谆谆的教诲,永远深深印刻在我的记忆深处。他对博物馆事业的热爱,对知识传承的执着追求,时刻激励着我,努力将历史的魅力传递给更多人,让更多人感受到博物馆所蕴含的独特力量。

(作者苏力,系中国国家博物馆志愿服务协会荣誉会员)