针对金属、木器、纺织品、纸质等不同材质的特点,文保院综合运用传统技艺与现代手段,开展了大量文物复仿制工作。特别是近现代文献复制,遵循“复原性复制”原则,自成体系,独具特色。传拓团队曾手拓后母戊鼎、大盂鼎、虢季子白盘等馆藏重要青铜器,以及石刻、甲骨、玉石、陶器等多种材质文物,制作拓片数千件。文物复制与传拓,保障了本馆文物征集、藏品保管、展览陈列、学术研究等。同时为社会各级文博单位展览、收藏等提供了重要的支撑。

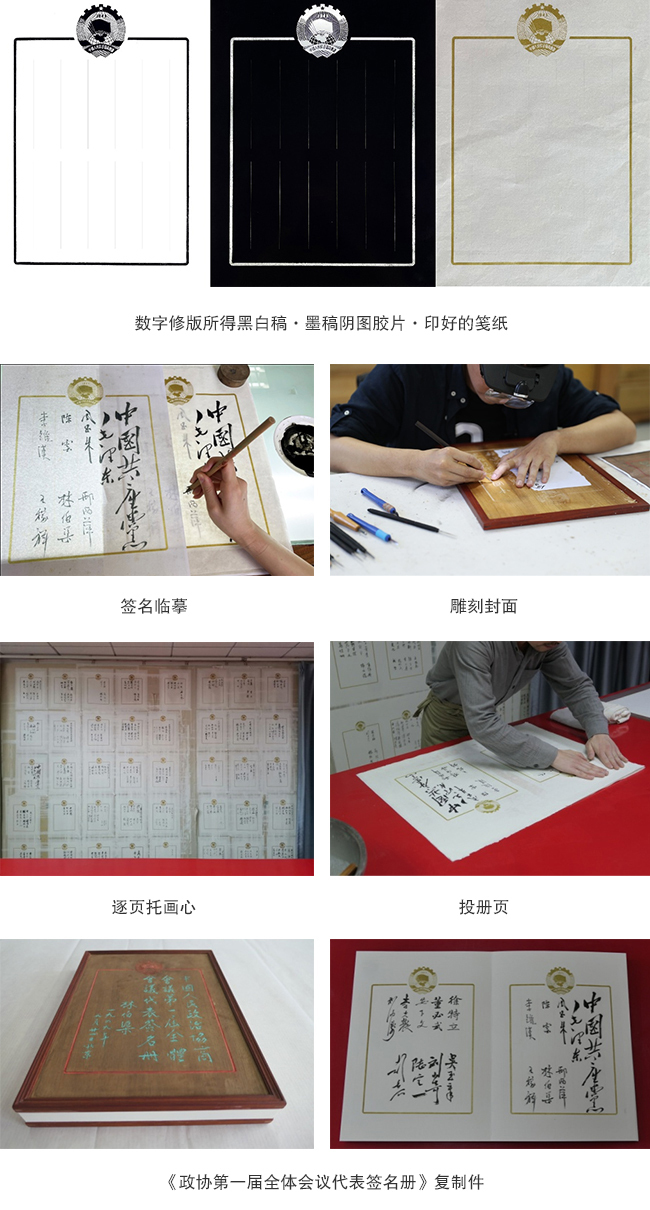

馆藏《政协第一届全体会议代表签名册》的复制

中国人民政治协商会议第一届全体会议从1949年9月21日开始至30日闭幕,中国共产党及各民主党派、人民团体和无党派民主人士等单位人士的代表参加了会议。新中国的名称、国旗、国歌等一些重要决议都是在这次会议上作出的。《政协第一届全体会议代表签名册》(以下简称《签名册》)上有出席此次会议的644名代表的亲笔签名,作为新中国成立的重要物证,于建党百年之际,进入中国共产党历史展览目录之中,为此,国家博物馆组织专家团队进行原样复制。

这本签名册纵43厘米、横32.5厘米,共82页,分为上下两册,宣纸内页,装裱成蝴蝶装册页形式,签名均为毛笔书写,宣纸内页有铅印机印制而成的图案和线格。封面为木制,并刻有图案、线格与行楷字迹。

《签名册》的原样复制是一个复杂的系统工程。首先选配与文物原件材质、厚度相近的纸张,文物影像经过精心修版,用石印机印出专用的笺纸。其次,选择合适的毛笔和墨块,在笺纸上将签名一一摹写,在此过程中要注意每个签名用墨的枯湿浓淡,如实还原。然后运用传统装裱技艺,将几十张零散的签名页装裱成册。最后合上手工雕刻的楠木封面封底。整个复制工作历经两个多月,遵循“原材料、原形制、原工艺工序”的文献复制原则,既有明确的分工,又有周密的合作,力求使复制品兼具文献价值与工艺价值。

馆藏圆明园海晏堂鼠首、免首铜像仿制

2022年10月,受保利博物馆邀请,由国家博物馆仿制馆藏圆明园海晏堂鼠首、免首铜像,作为展品参与其策划主办的海外回流文物系列展览,宣传民族的复兴历程,讲好中国故事,共同展示圆明园回流文物所蕴含的中华优秀传统文化,增强文化自信,做好爱国主义精神的宣传工作。

2023年,文保院在数据管理与分析中心的配合下,完成了两件兽首铜像的仿制工作。依托数据管理与分析中心开展的馆藏文物数字化信息采集,获得圆明园海晏堂鼠首、兔首铜像的高精度三维模型数据,在此基础上,通过3D打印获得两件兽首铜像的树脂模型。再结合文物复制中的传统翻模工艺,获得两件兽首铜像的模具;通过现代精密铸造工艺获得兽首铜像的铜胎,并对铜胎进行修整打磨,最后随色作旧。

馆藏新中国第一面五星红旗仿制

新中国第一面五星红旗, 338×460厘米,丝绸材质,由五幅红绸拼接缝制而成,五颗黄五角星由黄缎制成。1949年9月27日,在全国政协第一届全体会议上,正式将国旗定名为“五星红旗”。1949年10月1日下午3时,由毛主席在天安门广场上亲自升起,象征着新中国的成立。2023年初,为配合“复兴之路”基本陈列展陈更新工作,文保院开展了对此件文物的仿制工作。

旗帜由五条丝绸拼接而成,五角星尺寸较大,需要进行精细描摹、剪裁,固定在红绸相对位置后再缝合。然后经局部手工染色,模拟旗帜原件经风吹日晒形成的自然老化痕迹,最后缝制旗裤、旗绳,用干烫方式进行平整。

馆藏毛泽东朱德所用围棋桌仿制

此文物为国家博物馆藏珍贵革命文物,为毛泽东与朱德同志在革命时期所用家具,具有重要历史价值。此件文物为我国传统木质方桌家具,并非传统常见围棋桌,制作工艺略显粗糙,有大量人为使用痕迹,桌面上层围棋网线为使用过程中所刻,以满足实用功能为目的,线条粗犷。

仿制过程分为开料、榫卯制作、做旧、做残、作色等工艺步骤。文物原件为我国传统木质方桌整体四方,上层台面为四攒框结构,中心版面为两拼版,使用过程中划刻围棋网格线条,背部加穿带支撑。桌面四周加横撑四条,横撑上部加矮老支撑柱八根。四腿为四方内翻马蹄足。在仿制过程中严格按照文物原始榫卯结构及相关使用痕迹制作。主体完成后根据文物原件残损状态作残做旧,对于文物划刻痕迹及开裂处,按照文物原始位置和长度雕刻制作。最后对文物进行作色处理。

馆藏西夏陵出土绿釉鸱吻仿制

西夏陵出土文物绿釉鸱吻为国家博物馆馆藏一级文物,高152厘米,宽92厘米,厚32厘米,1972年宁夏银川西夏皇陵西碑亭遗址出土,目前陈列于古代中国展厅。2022年9月,银川西夏陵区管理处(西夏博物馆)因展示需要,来函委托国家博物馆对此件文物进行仿制。由于此件文物体型较大,有修复痕迹,专家团队借助3D打印技术进行仿制。

使用高精度三维扫描仪对绿釉鸱吻进行扫描,获取文物三维数据,在此基础上建立器物的三维模型,用树脂进行等比例3D打印,打印样件保证纹饰清晰、尺寸精准。根据打印的模型翻制模具,灌注树脂,打磨修饰后表面进行随色做旧,最终完成仿制品的制作。

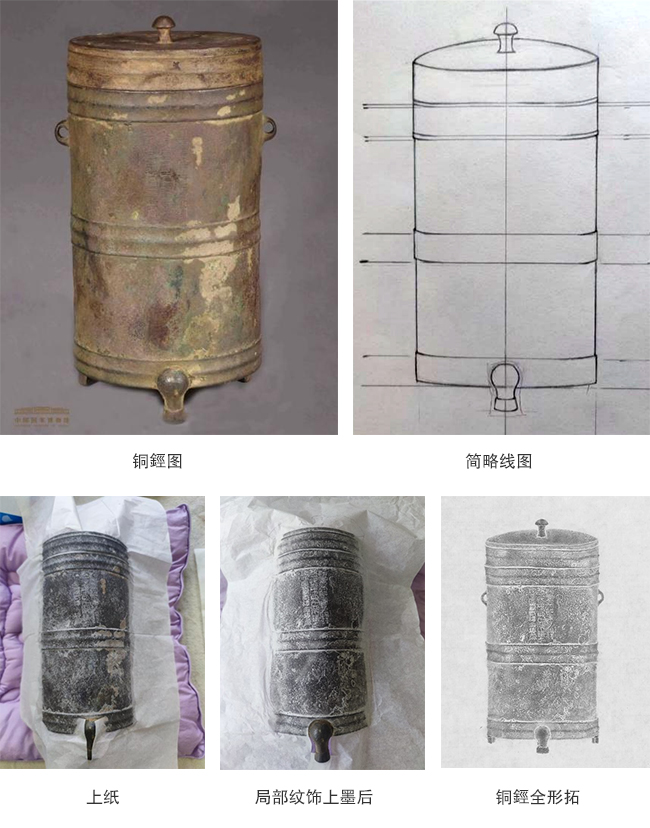

馆藏西汉河平元年铜鋞全形拓

中国国家博物馆于2023年入藏西汉河平元年铜鋞。其器外壁有铭文共31字。其中“河平元年供工昌造铜鋞”的文字内容即成为断代的主要依据,也体现出此器自铭为“鋞”,从而解决了此类器物命名问题。为配合文物征集与鉴定部的征集工作,在我馆将该铜鋞正式入藏前,对此器物进行了“全形拓”的制作。

首先,试拓器物,绘制线图。将铜鋞的铭文和主要纹饰传拓下来,后根据器物文饰的拓片效果来进行器物线图的绘制。器物线图的绘制是全形拓呈现最直观、也是最具有主观性的一步。然后,上纸传拓。根据器物线图将器物主体文饰通过“整纸移拓”的全形拓技法,经上纸、上墨、揭起、移动纸张对齐文饰后再次上纸、上墨等步骤,将器物的大体形态呈现在宣纸上。最后,补全器物。将器物的盖、耳、足等部位拓于拓片上与器物中所对应的地方。再对器物细节进行“收拾”后,此件器物的全形拓就制作完成了。

馆藏玉璜的传拓

此玉璜为中国国家博物馆藏,为了配合藏品保管部文物评级工作,需要对该玉璜进行传拓。此玉璜正反面均有文饰,且文物收藏木盒上也有铭文,按照要求全部进行传拓。因为玉璜与木盒表面较为平整,所以仅按照传拓平面器物的常规技艺即可。主要步骤有:润石、上白芨、上纸、排纸、撤潮、上墨、揭纸等。因为玉石质地较为坚硬,而且表面较为光滑,所以白芨水需要厚涂,使纸张与器物的临时粘合更加牢固,避免传拓时纸张脱落的风险。

此次传拓木盒与铭文面均为常规传拓,难点在于玉璜的纹饰一面。正面的纹饰中除了中间与左右两边较大图案外,周身布满圆形底纹,且纹口较浅,也比较圆滑,所以很难清晰拓出。为了使纹饰更好地展现出来,本次传拓选择定制超薄的纸张。在排刷纸张时,选用毛质细密的刷子,稍用力且多次排刷,也可边排边打,这样可以使纸张与纹饰更好地嵌合。另外对扑子(拓包)也有特殊要求,由于软扑子较硬扑子更容易在传拓时污染到纹口内,此次专门制作了包裹较紧,质感较硬且最外层为较细密织物的扑子。最后在上墨时,传拓的力度要轻一些,手腕用力也要“弹”一些。这样尽可能使扑子只接触到纹口上方。尽可能清晰地传拓出玉璜的纹饰。