国家博物馆收藏大量近现代文物藏品,近年来持续实施“国史文物抢救工程”,征集了很多科技与工业相关文物,例如工业设备、部件、工具、工业产品、科学仪器装置,以及相关的模型、文件、证书、奖章、影像资料等。藏品类型和材质丰富,而且往往结构复杂,对文物保护修复工作提出了新的需求。文保院结合馆藏科技与工业文物的材质和病害特征,发挥金属文物保护国家文物局重点科研基地(中国国家博物馆)在金属文物保护修复方面的传统优势,积极探索业务方向,目前重点开展带有涂层的钢铁机械、近现代铜雕塑、珐琅器、照片和感光胶片等类型藏品的保护修复研究工作。完成了“新中国首座大型低速回流风洞系统”的现场清洁和表面修补,“东方红一号卫星结构星”的天线粘接、垫圈和铝箔补配和支架制作、北京贻来牟和记制造机器铁工厂生产的印刷机和多件铜雕塑的保护修复等工作,确保了相关展览顺利进行。

北京第一家印刷机厂生产的印刷机修复

国家博物馆馆藏北京贻来牟和记制造机器铁工厂生产的印刷机是北京历史上第一家印刷机械制造厂生产制造的,工厂的前身为宣统二年(1910)成立的贻来牟和记面粉厂。这里的“贻来牟”是由招商局创办的中国知名的百年老字号,采自《诗·周颂·思文篇》的“贻我来牟”,其中“贻”是赐予、送来之意,“来”指小麦,“牟”为大麦。工厂的发展几乎浓缩了中国近现代企业发展的整个历程。

贻来牟和记面粉厂初建时附设贻来牟铁工厂,主要修理面粉机和印刷机。1921年铁工厂独立经营,改称和记铁工厂。1922年开始仿制对开印刷机、圆盘机等印刷设备,在当时的印刷领域应用广泛且技术先进,可由内燃机或电动机带动每小时印刷可达千张以上,可适应当时多种印刷业务的需要,保证了印刷的精度和稳定性,大大提高了印刷的效率和质量。时至今日,依然可以在北京大栅栏王皮胡同的一座小楼上看到砖雕馆阁体大字“贻来牟”,它是近代民族资本主义产生和发展的见证者。

印刷机展厅图和保护修复前后对比

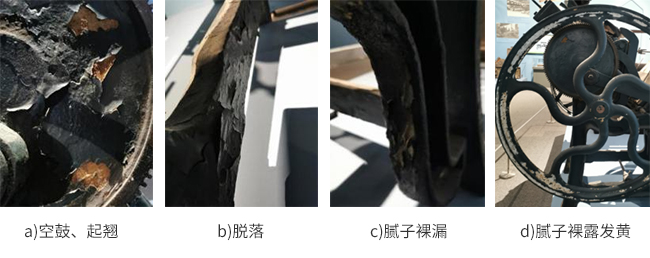

国家博物馆“科技的力量”展厅中的该件印刷机因漆皮脱落引起工作人员重视,文保人员现场评估发现印刷机漆层多处空鼓、起翘、脱落、腻子层裸露、发黄。根据文物当时的保存和展陈状况,亟需进行修复与保护。为了探究这台印刷机的劣化原因及其原始工艺,对印刷机底座和圆盘处脱落的漆皮,以及漆层下发黄的颗粒物取样研究分析。

印刷机主要病害

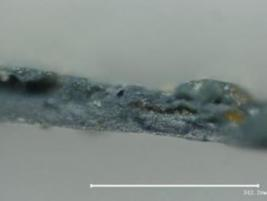

用显微镜观察漆片截面(图3),显示单层漆面,不存在分层现象,结合表面局部流挂和不均匀现象,可知该印刷机的表漆采用涂刷工艺;激光拉曼分析,确定漆层中含有铬黄(PbCrO4)、钛白(锐钛矿型)(TiO2)、铬绿Cr2O3这三种颜料;热裂解-气相色谱/质谱联用(THM-Py-GC/MS)检测出油漆种类是醇酸树脂类涂料。对漆层下的发黄颗粒物X射线衍射分析(XRD),证实漆层下粉末是以石膏为主要成分且掺杂少量石英砂的腻子,腻子老化导致漆层附着力下降,出现局部空鼓、起翘、脱落的现象,老化裸露的腻子进一步吸潮,导致病害加重,形成恶性循环。

脱落漆片600X显微截面图

根据已知信息,按照“清除老化底层-修补新腻子-调色刷漆-做旧”的整体流程展开修复:

首先,清除局部已裸露腻子老化层。将漆层起翘脱落处已裸露的腻子层清除,开始用铲刀,靠近基体处用砂纸,最后用刷子和砂纸相结合的方式清除。对于局部有空鼓情况的漆层,也对其下已老化的腻子进行清理,处理后用压缩空气吹去粉末。

然后,封护铁基体重新刷腻子。对清除老化层后的金属表面进行预处理,去除颗粒杂质—喷底漆—干燥—刮腻子—固化—打磨—补腻子—固化—打磨。因考虑到原腻子的保质期和粘附性有待优化,一些添加剂的生产工艺已被淘汰,故修复采用不饱和聚酯树脂和填料作为此次修复腻子的主体灰成分。将主灰和固化剂按照特定比例调配均匀进行刮涂,腻子涂抹高度需低于漆面,与旧的腻子层间有良好的衔接和黏附。涂刮时若有气泡渗入,必须用刮刀彻底刮平,以确保有良好的附着性。刮灰后根据最佳湿磨和干磨时间进行打磨,最后吹掉表面浮灰。

紧接着调色刷漆。考虑到原漆涂料的年代久远,封护性和耐久性已受到限制,故修复中采用与之成分相近且性能更为优异的丙烯酸聚氨酯面漆。根据已有漆层和检测出的颜料,调出色彩相近度95%以上的漆色,并降低光泽度。先局部刷涂,待稍晾干后进行第二遍刷涂,局部反复多次刷涂直到与原有漆面高度一致。

最后做旧。静置一周后,采用砂纸在底座局部打磨出不均匀的毛面,采用事先混合好的旧土在局部做旧,后用压缩空气吹去表面浮土,最大化展现陈旧感。

修复现场需保持干净且通风良好。印刷机修复完成后,文物状态恢复稳定,达到了保存和展陈条件,再现了近现代印刷机械发展的历史一隅。

从现代金属雕塑的铸造工艺谈铜雕塑的锈蚀产物来源

在近现代雕塑行业,青铜雕塑虽价格昂贵,但以其稳固安全,独特自然的金属质感等优势深受广大雕塑艺术家们青睐。在各国的城市景观和室内陈设中的使用频率非常高,深受世界公民的喜爱,其雕塑的铸造工艺也与古代传统铸造技术有了很大的不同,为了更好地保护近现代青铜类雕塑艺术品,我们对馆藏五件吴为山制作的科学家雕塑开展了保护研究,这四件雕塑是采用近现代铸造方法制作,对雕塑上局部锈蚀进行科学的分析检测时,发现其除了古代青铜器上常见的氯铜矿、副氯铜矿外还出现了蓝铜钠石和大量蓝紫色的锈蚀产物——无水碳酸铜钠;并且在XRD检测分析中也发现了钠硝石和比硼钠石这两种在青铜腐蚀产物中不常见的产物,这些不常见的锈蚀产物从何而来呢?

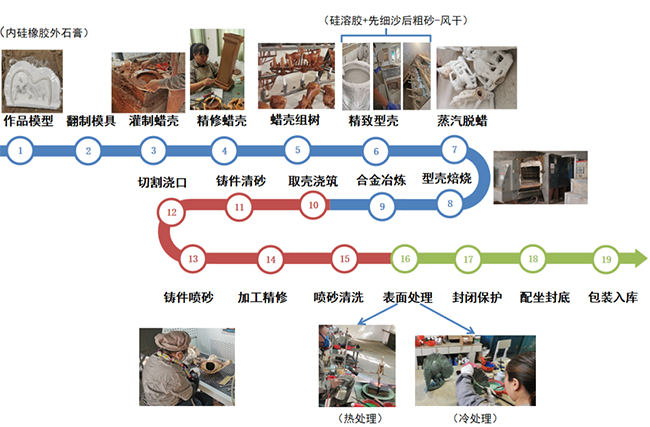

为了能够为制订保护方案提供科学有效的参考依据,我们通过查阅文献资料了解,蓝铜钠石这类锈蚀大多会在用倍半碳酸钠保护处理过的青铜器上出现,但雕塑并未进行过保护修复处理,所以从铸造的工艺入手,寻找蓝铜钠石和钠硝石等腐蚀产物的形成原因,通过与厂家的深入交流学习,了解这批雕塑采用的铜液是美国海军的锡青铜配方,其具有抗腐蚀性能强、机械强度高的特点。制作方法是水玻璃制壳法,其工艺流程如图1所示,顺序是:根据作品模型翻制模具→灌制、精修蜡壳并将蜡壳组树→ 将蜡模浸润于由水玻璃(钠硅酸盐)和细砂混合而成的涂覆料中加入固化剂后少量多次沾浸和撒覆使型壳固化→蒸气融化蜡模,留下空腔→空腔焙烧后,加热合金到融化温度后进行浇筑→冷却后铸件清砂、切割浇口→铸件整体喷砂后加工精修→再次喷砂清洗后进行表面处理着色→封闭保护→配坐封底→包装入库。整套流程中雕塑在型壳过程中会使用到水玻璃(Na2O·nSiO2)作为粘结剂粘贴沙子,为了增加硬化速度所以用到了氯化铵。根据具体情况在着色工艺前决定是否进行清洗,并且在热着色时先用火将雕塑表面局部加热到>100℃后再根据作品需要进行着色,使用喷硝酸铁着红色,喷硝酸铜着绿色的方式完成,在封闭保护环节铸造公司采用了涂蜡的方式进行多次封护。

图1 现代精密铸造方法流程图

结合其铸造工艺进行分析,推测钠硝石和比硼钠石中钠元素和硼元素及氯元素的来源可能是在制作过程中用氯化铵作沙层之间的固化剂,对雕像进行表面处理时使用了硼砂(Na2B4O7·10H2O)提高砂芯的强度和帮助减少缩孔,引入的这些元素参与了后续的腐蚀反应导致钠硝石和比硼钠石的产生。并且由于在型壳中使用到的水玻璃和氯化铵,所以会有部分残留在型壳表面,在浇筑铜液时水玻璃和氯化铵会与铜液混合分散在雕塑内部和表面,致使清砂不能完全清除,内部残留的部分仍然含有Cl-和Na+,在外界环境湿度较大的情况下在雕塑表面凹槽处及有微小缩孔和表面缺陷处的Cu2+易与夹杂物Na+和空气中的水和CO2发生反应产生蓝铜钠石和碳酸氢钠,Cl-和Cu2+与空气中的水和CO2反应生成Cu2(OH)3Cl等有害锈。

针对在雕塑中出现的蓝紫色锈蚀产物无水碳酸铜钠的原因,猜测是由于在工艺中采用热着色工艺,对铜器表面进行过灼烧,将其锈蚀产物中的蓝铜钠石失水后形成了无水碳酸铜钠,因为在通过观察锈蚀样品中,无水碳酸铜钠与蓝铜钠石是同时存在的,且大部分以蓝铜钠石居多,怀疑是热着色后形成的无水碳酸铜钠在环境湿度较大的情况下获得结晶水,逐步转变为了蓝铜钠石。

综上所述,针对使用现代雕塑铸造工艺制作的铜质雕塑,追溯锈蚀产物来源时应从其制作工艺考虑,结合其保存环境多方面综合评估。依据锈蚀产物对雕塑长久保存的影响,因地制宜地制定保护方案,使这些“可触摸的历史”得以更好地传递艺术家的思想和灵魂。