河北康保兴隆遗址作为坝上草原的关键史前考古遗址,出土了旧新石器过渡阶段至新石器时代中期的系列重要遗存,包括全新世早中期人类定居遗存及黍粟作物证据,为探讨中国北方旱作农业起源及其生态环境背景提供了关键材料。多学科研究团队对遗址南部自然冲沟进行的持续系统性解剖发掘(图1),揭示了旧新石器过渡阶段人类活动与环境互动的关键证据(图2-图4),证实了兴隆遗址早期人群采取高度流动性的适应策略。

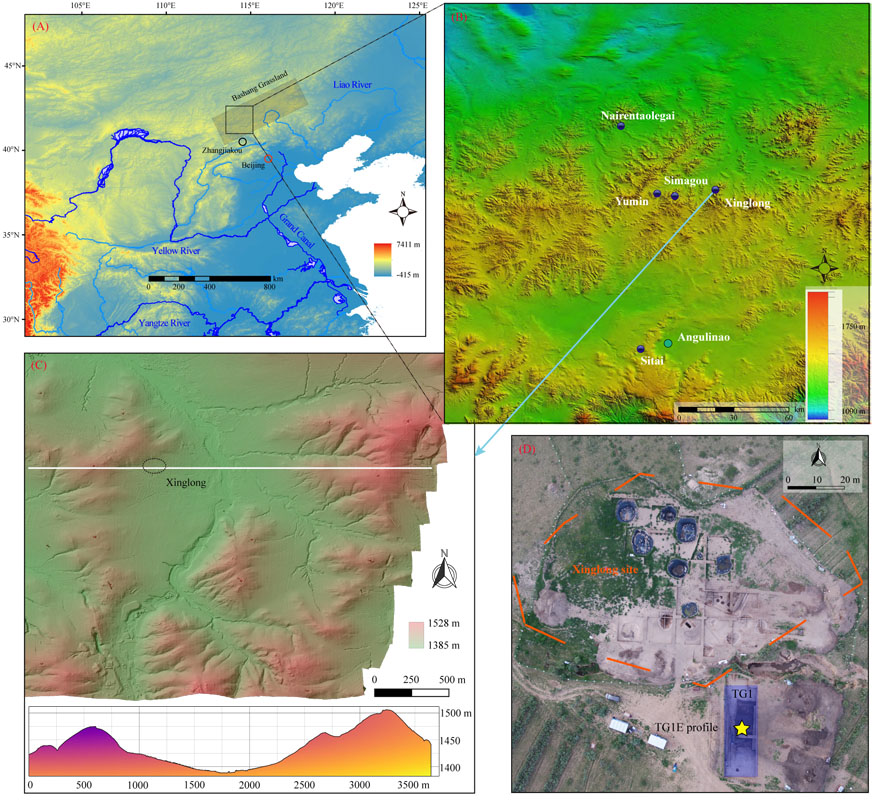

图1 兴隆遗址地理位置与研究剖面位置

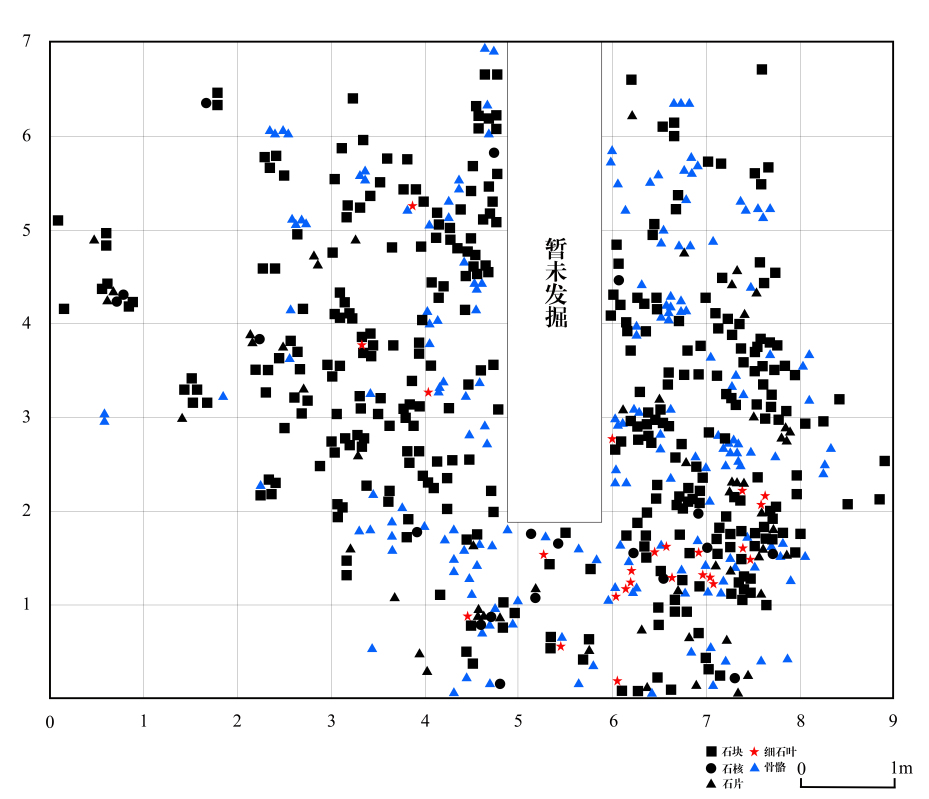

图2 冲沟底部骨石堆平面分布示意图

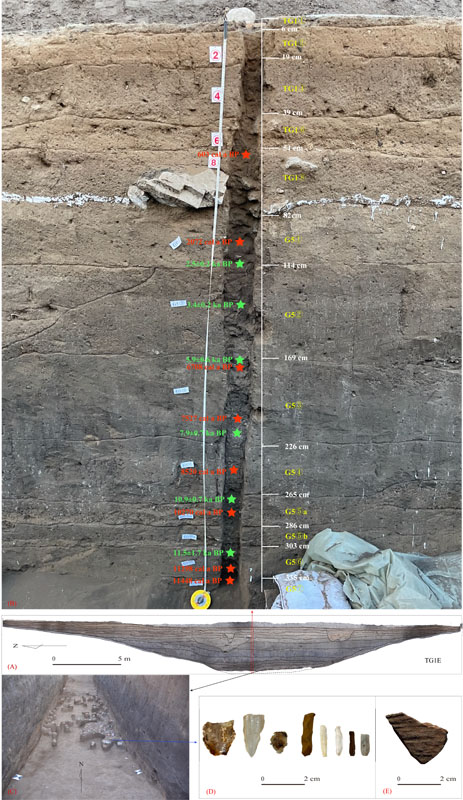

图3 冲沟底部用火遗迹

图4 冲沟底部出土部分石制品

在国家文物局“考古中国”重大项目、国家重点研发计划“文化科技与现代服务业”重点专项“北方旱作农业起源、形成与发展研究”(2022YFF0903500)以及国家自然科学基金项目“坝上草原全新世早期的旱作农业与人类适应:以兴隆遗址为例”(42107470)的联合资助下,中国国家博物馆、河北省文物考古研究院、张家口市文物考古研究所、康保县文化广电和旅游局与中国科学院古脊椎动物与古人类研究所等合作,针对冲沟TG1E(图5)开展多学科综合研究。通过整合文化遗存、植硅体、孢粉组合与沉积学分析(图6),结合AMS C14年代框架,系统重建了11700 cal. a BP以来的生态环境演变序列,深化了对中国北方旱作农业起源、新石器化进程及可持续发展策略的科学认知,相关成果先后发表于《中国国家博物馆馆刊》《Quaternary Science Reviews》等国内外学术期刊。

图5 TG1E出土文化遗物与剖面取样位置

图6 TG1E植硅体与孢粉图版

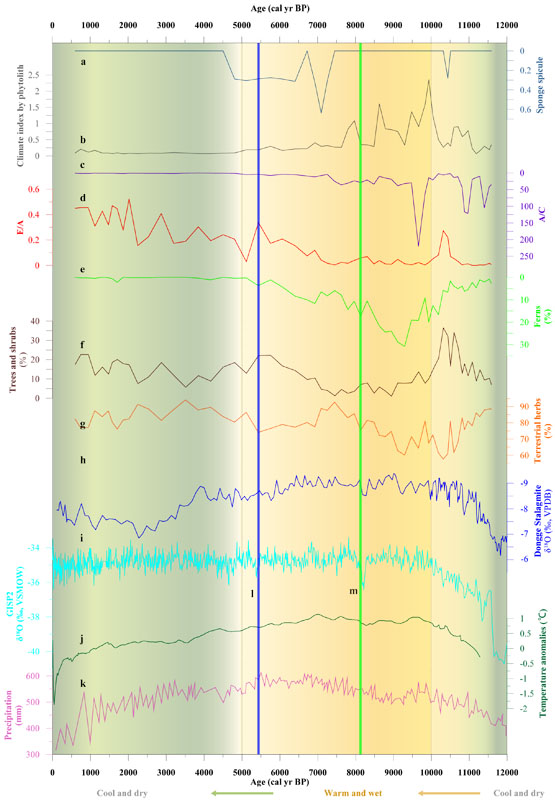

研究揭示三个主要气候环境演化阶段(图7):

(1)初步暖湿阶段(11700-10000 cal. a BP):新仙女木期之后的气候转型驱动寒带草原向森林-草原生态系统演进。至10400 cal. a BP左右,水文条件趋于稳定,形成“西北依山、东南临水”的微地貌单元,为旧新石器过渡阶段人类提供了理想栖息地。遗址早期文化堆积中细石器、动物骨骼组合与用火遗迹的空间分布模式,印证了该阶段以狩猎采集为主的流动性栖居策略。

(2)持续暖湿阶段(10000-5000 cal. a BP):森林-草原持续扩张,但在全新世最适宜期(10000-7100 cal. a BP)木本植物指标的分异现象,可能暗示定居生活导致的木材消耗、人类强化林地管理以及低水平食物生产系统中原始农业活动对生态系统的影响,这与当地新石器化进程相呼应,标志着黍粟栽培开始融入狩猎采集经济体系。值得注意的是,8800-7200 cal. a BP的水文重组促使人类栖居地从谷地向坡地迁移(图8),体现了对环境变化的适应性响应,而遗址周边间歇性湿地的发育为裕民文化兴起提供了生态基础。

(3)环境退化阶段(5000 cal. a BP以来):植被覆盖度显著降低,植被景观向开阔草原转型,至1800 cal. a BP水生生态系统崩溃。该过程既响应区域干旱化趋势,又凸显遗址尺度人类活动对植被组成的持续性影响。

图7 兴隆遗址及相关古环境记录

图8 兴隆遗址栖居模式迁移示意

本研究在第四纪科学领域推进了三项关键讨论:首先,发现遮蔽谷地的微气候避难所效应是区域更新世-全新世文化演进的核心驱动力;其次,指标差异挑战了气候主导植被动态的传统认知,凸显了人类活动对全新世生态过渡带形成的塑造作用;第三,建立控制新石器聚落分布的关键水文阈值,为东亚季风边缘区人地关系研究提供重要依据。

同时,研究成果具有重要现实意义:史前林地管理策略为现代半干旱区生物多样性保护提供历史参照,记录的水文适应模式为气候变化背景下的韧性土地利用规划提供思路。未来研究将开展中国北方地区多遗址对比,重点解析局域人为干扰与区域气候效应的定量分离、新石器化进程在不同地貌单元的差异化表现、技术演进与资源利用的协同关系等问题。

原文信息:

(1)庄丽娜, 李延士, 邱振威, 仝广, 朱天净, 2025. 河北康保兴隆遗址南部冲沟2022-2023年发掘简报. 中国国家博物馆馆刊(1), 6-22.

(2)邱振威, 庄丽娜, 2025. 植硅体记录下的兴隆新石器时代遗址的气候和植被变化. 中国国家博物馆馆刊(1), 91-107.

(3)Qiu, Z., Zhuang, L., Rao, H., Yang, Z., Liu, W., Wang, G., 2025. Ecological environment of early-mid Holocene millet cultivation in northern China: Insights from the Xinglong site. Quaternary Science Reviews 356, 109295.