2023年6月15日,文物学家、考古学家,中国国家博物馆终身研究馆员孙机先生与世长辞。惊闻噩耗,悲痛不已,回想十年来我有幸跟随先生,受其教诲。时光飞逝,感慨万千,撰此小文,以表纪念。

与孙机先生相识

我与孙先生相识于2013年10月28日。那时,我在北京服装学院读硕士研究生,学校举办“科学 艺术 时尚”节暨“垂衣裳——敦煌服饰艺术展”系列活动,我的导师是此次系列活动之一“敦煌服饰暨中国古代服饰文化学术论坛”的策划者,她安排我去接孙先生来学校做讲座,这是我与先生的初次见面。他面色红润,衣着朴素,身后背了一个皮包,皮包鼓鼓的,看起来有些沉,先生的肩膀被压得一高一低。因为是第一次见面,我很拘谨,只是干巴巴地告诉先生我是谁,来干啥,讲座结束之后仍由我送他回家,先生非常谦逊客气地对我表示感谢。他的讲座题目是《唐代妇女的胡服与男装》,整整两个小时的讲座,先生旁征博引,兴致很高,我听后觉得启发颇多,于是对这位已过八旬的老先生油然而生地产生了敬意。在送先生回家的路上,我开始向他请教自己论文写作中遇到的一些问题。虽然他有些累,但对于回答学术问题兴致不减,和我谈了整整一路,并提出要看我的论文。我自然喜出望外,第二天便将论文打印好,给先生送了过去。没想到的是,两天后便接到了他的电话,说已经看完了论文,写得不错,资料查阅很详实,问我愿不愿意参与古代服饰展览的筹备工作,当时我都惊呆了,怯怯地问:“真的吗?我可以吗?”先生鼓励我说:“当然可以,文章写得很质朴,从文章能看出作者的品性。”这样的评价让我感到惊喜,而先生这种“治学先做人”的理念更是深深影响了我。如今先生虽然已经作古,但十年来的耳提面命,让我受益终生。

孙先生的日常

毕业之后,我来到中国国家博物馆工作,除了与同事共同策划、举办“国博讲堂”等工作之外,也要跟孙先生一起做服饰展,便与先生有了更多的接触。孙先生每周至少来馆里一次,周一是雷打不动的,其他时间比如文物征集需要鉴定、开会等,馆里有需要他的时候都会来,不论严寒酷暑。后来,为了孙先生看展览和为同事讲解展览,我提议将来馆时间改为每周二。孙先生上班,我都跟着先生一起。上班早高峰时,公交和地铁很挤,甚至挤在地铁门口处动弹不得。有时候我问孙先生,退休这么多年了,也该享享福了,为什么还要风雨无阻地来上班啊?孙先生陷入了回忆,眼睛看向了远处:“呦,时间过得真快,一眨眼来馆工作都快40年了。”孙先生跟我讲他是怎么来北京的,从华北军政大学毕业之后,由于自身条件所限,没有成为坦克兵,而是到了北京市总工会。因为他与沈从文先生的办公室仅一墙之隔,所以没事儿的时候就去展厅听沈先生讲解文物知识,一来二去就相熟了。跟着沈先生逛琉璃厂,到沈先生家吃饭,渐渐地重新拾起了自己对文物对历史的兴趣,于是又考入北大历史系,师从宿白先生学习,要不是宿先生帮忙,自己可能就被分配到贵州毕节了。孙先生说:“馆里对我的研究工作给予很大的支持,所以想尽量发挥余热吧。”后来我得知,馆里给孙先生安排有专车,我以为先生不知道,高兴地跑去告诉他,结果先生却说,馆里车紧张,不能占用馆里的资源。我当时差一点被他说服,但一想不对啊,就说:“爷爷,您每周来馆里几天啊,馆里既然专门给您安排了车,就说明已经协调好了。若是您路上磕了、碰了怎么办?领导也会担心的。”好说歹说,他才同意馆里派车接送。 孙先生的日常生活简单而又有序,吃饭和作息都很有规律。常有人向先生询问长寿的秘诀,先生总是笑笑说:“无他,无他。”我想这应该跟他的自律、勤勉、凡事亲力亲为有关。孙先生说做学问给他带来很大的乐趣,文章里的手绘线图全都是他自己画的,甚至画到凌晨两点多。就在他去世前的一段时间,还一直在校订即将问世的文集校样,几乎每天工作到深夜。他年轻时候做过木工活,养成了喜欢动手的习惯,先生家里的书柜、墙上的木条都是自己刷的漆,他还做了一把可以折叠的小椅子,非常精致,至今还在用着。先生有勤俭节约的好习惯,写作时稿纸的正反面都要用完。药盒也要“废物利用”,先生会仔细地把药盒剪成方形小卡片,用来记录一天中要做的重要事情,物尽其用后才会扔进垃圾桶。孙先生喜欢写诗,他有个诗集本,里面全是他自己写的诗,我觉得写得好,就抄录了几篇(图一)。

图一 泥一鸣抄录孙先生诗稿之一

筹备“中国古代服饰文化展”

2018年,“中国古代服饰文化展”的筹备工作正式启动。我清楚地记得,那天是2月6日,领导把我叫到办公室,让我写“中国古代服饰文化展”常设展启动请示,并作为助手,协助孙先生完成这项工作。想到先生多年来深耕中国古代服饰领域的成果终于可以系统展示,我特别激动,先生却气定神闲,并无波澜。孙先生早已写好了展陈方案(图二),其文字、手绘稿、展览说明和要求,写得清清楚楚,一目了然。

图二 “中国古代服饰”展陈方案封面

为了办好这次展览,馆里成立了策展团队,团队里的每一位成员对展览充满了期待。同年5月,国博团队赴浙江考察,到当地博物馆、艺术馆参观学习,拜访面料方面的有关专家,了解珍稀面料的织造工艺和濒临灭绝的刺绣工艺,收获满满。然而,计划赶不上变化,7月,由于工作安排,我被借调到中共中央宣传部参与筹备“伟大的变革——庆祝改革开放40周年大型展览”,无法继续参加“中国古代服饰文化展”的策划工作,我向先生表达了自己的遗憾和纠结,但先生安慰并鼓励我说:“借调半年,回来再接着做,不管在哪都要好好干。”10月底,在大家的共同努力下,“伟大的变革——庆祝改革开放40周年大型展览”布置基本完成,我准备转一遍完整的展厅,当走到我负责的第五部分“大国气象”时,突然萌生了一个想法:能不能增设一个改革开放40年服饰专题展,真实反映四十年来祖国人民衣着的巨大变化。我回馆跟孙先生一起吃饭时,谈了我的想法:“改革开放40年来,人们的衣着有了很大的变化,这些变化直观地反映了人民生活水平的提高,因为衣服是有温度的,会引起共鸣,会勾起人们的很多回忆。”孙先生思考了片刻,说道:“想法很好,很有意义,可以尝试一下。”(图三)于是,我大胆地向领导提出了自己的想法,领导非常支持,并邀请北京服装学院的老师和我一起来完成这项任务。

图三 孙先生说我说的“头头是道”我说孙先生“事事如意”(泥一鸣摄影)

此时,距离展览开幕仅剩两周时间,我们加班加点按时完成了这个任务。至此,整个展览圆满完成。因为展览就在国博展出,我自豪地带孙先生去看了我职业生涯中参与制作的第一个展览,孙先生认真地看完,感到很欣慰,说展览很好,“没有白辛苦啊!”还问我:“这些衣服是哪儿来的呀?”我说本来想向全国人民征集的,但因为时间紧张,于是就近借了一些。孙先生听了哈哈笑着说:“挺好,是个办法。”本以为完成这个展览之后可以回馆,继续参与“中国古代服饰文化展”的筹备工作,然而因为工作需要,2019年年初,我接到上级指示,又被借调承担了另一个重要展览,再回馆时已是2021年夏天,“中国古代服饰文化展”已经开幕,虽然后面的工作我没能参与,是我的遗憾。但是,看着每天络绎不绝的观众,仍然让我感到欣慰。

孙先生的治学

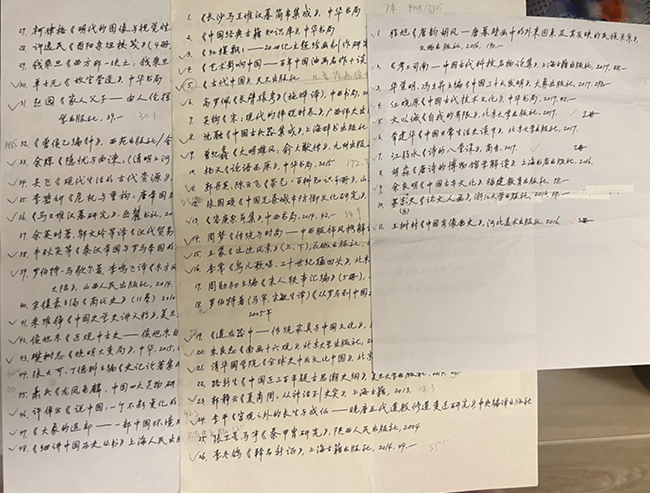

闲聊的时候,我问孙先生为什么有这么深厚的学术功底呢?先生就给我讲起了他小时候家里的事情。孙先生出生在青岛即墨,祖父是当地的盐商,为了让子女受到良好的教育,老人在家里建了私塾,请老师来私塾教学,孙先生的父亲和叔父都是先在自家学堂开蒙,然后出国留学,最终学有所成,孙先生的父亲曾任青岛大学教授。自幼良好的家庭教育,后来有沈从文先生的指引,宿白先生的教导以及多年在北大图书馆任职的经历,积淀为深厚的学术素养,为先生日后在学术上取得的成就打下了坚实的基础。孙先生一直都有买新书的习惯,每隔一段时间就会去书店大采购,吃过午饭,我们就坐车或者步行到王府井,买一批新书回来,我都快提不动,后来就变成了网上购书,我至今还保留着先生委托我帮他买书的购书单(图四)。

图四 孙先生的购书单

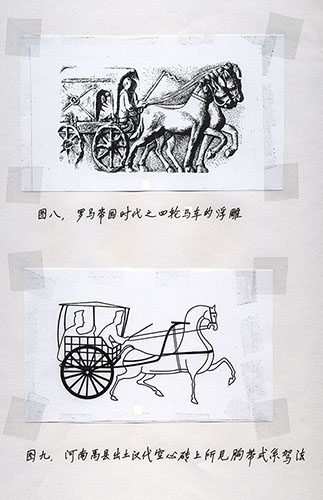

孙先生的研究深入浅出,以小见大,他的文章字里行间倾注着对中国文化深深的热爱。孙先生说,中国不只有四大发明,他一直告诉我们要有文化自信。有一次,他讲课时讲到了舵,舵是行船的根本,中国人在公元前2世纪的《淮南子·说林》中已经提到雏形的舵,广州东郊先烈路东汉陶船后面可以清清楚楚地看到舵的存在,而直到1200年前后,尼德兰地区的船工才制造出艉舵。在《从历史中醒来——孙机谈中国古文物》一书中,考证了单锭纺车在西方的出现不早于13世纪,其最早的图像见于一部1338年前后出版的诗集中,比古代中国晚了1000年以上。交通工具方面,从上马用的单镫,到辽宁北票西官营子北燕墓(415墓)出土的一对木芯鎏金铜马镫,到6世纪时马镫从中国传到匈牙利,10世纪传到伊朗,萨曼王朝时还称马镫为“中国鞋”。马镫的发明特别是金属马蹬的出现,是人类文明史上的一个重大里程碑,影响了世界格局的变革,体现了中华文明对世界的影响。孙先生在《怎样看待古代的中西文化交流》一文中讲:在古代,中国的文化并不比西方落后,所以在文化交流上并不是一边倒的形势。比如,中国古车与西方古车完全是两个体系,从构造上说,有车轮的区别,因为从距今3700年的河南偃师二里头遗址就已经发现了双轮车的辙痕,而且从《尚书·甘誓》有“左不攻于左,汝不恭命;右不攻于右,汝不恭命;御非其马之正,汝不恭命”的记载来看,夏朝初年时人们已经在使用战车。另外,中国古代驾车的“轭靷式系驾法”也比西方最初采用的“颈带式系驾法”要先进(图五)。因为“颈带式系驾法”有一个很大的弊端,就是压迫牲畜气管,直到公元8世纪欧洲的马车才放弃颈带式系驾法。孙先生说:“我们这个民族,我们中国人,确实能够自立于世界民族之林,我们有贡献。古代物质文化方面的成就,是中国人的光荣和骄傲。”先生的研究有理有据,考证翔实,这种严谨的治学态度和令人信服的研究成果,不但彰显了中华文明的创造力和影响力,让每个中国人感受到中华文化的博大精深,孙先生更为后辈学人进行学术研究树立了榜样。

图五 中西马车和“系架法”之别

(孙机绘图)

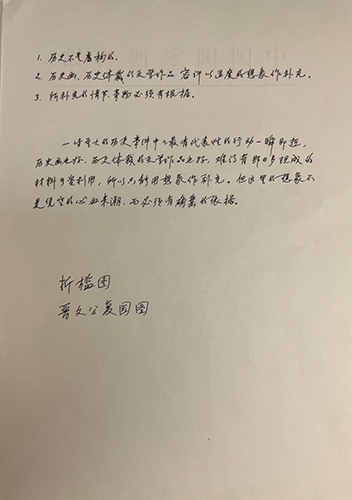

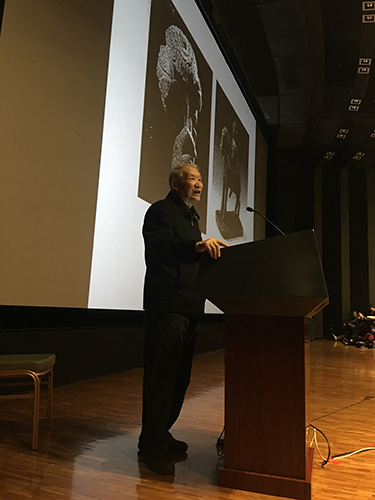

深夜,昏黄的灯光下,我写着这篇追忆先生的小文,与他相处的时光像电影画面一般在脑海中闪现:先生讲课时的侃侃而谈,工作时的全神贯注,边吃饭边讲笑话时有些得意的率真,指导我写毛笔字时说注意字的间架结构(图六);指导我写的文章,给我写长长的修改意见(图七);有讲座时,让我做白底黑字电脑幻灯片,说要黑白分明(图八)。我回想起,他从单位南面的食堂把我送到北门去借调工作的地方,我说:“别送了,外面热,我走啦爷爷,您慢点回哈!”孙先生 “哎,哎”答应着,我走出安检门,又偷偷转身,看他一肩高一肩低略显蹒跚的背影,生怕地板光滑、展厅里的小朋友不小心碰着他。

图六 孙机先生指导本文作者写毛笔字(傅琳摄影)

图七 孙机先生为我的一篇小文章写的修改意见

图八 孙机先生讲座(泥一鸣摄影)

孙先生对于我而言,既是一位老师,更像慈祥的爷爷,他对我的教诲,已经刻在了我的心底。对于学术界来说,他是一位大家,他的学术经历与贡献,将始终被人铭记。永远怀念孙机先生!

2023年7月18日夜于北京

(作者:泥一鸣系中国国家博物馆馆员)