我与孙机先生接触较晚。孙机先生是1979年到博物馆考古部工作的,办公地点在西朝房;我是1982年毕业分配到保管部通史资料室的,位于博物馆大楼一层西南角。见面不多,但很快就对他有所了解。当时资料室藏书有限,又没有开架阅览室,很多资料要到馆外查找,外借台有两本集体借书证,一本是科学院图书馆的,一本是北京图书馆的,凭集体借书证去这两馆借书,比个人借书证可借图书的范围要广,数量要多,这两本集体借书证经常不在,一查登记本,往往是在孙机先生手里。1983年春,我被借调到国家文物局职称办公室,那时职称评定刚刚恢复,规章尚不健全。受领导指派,让我在各单位报送材料中筛选出一些研究成果多的典型范例。当时革历博已分开,在历史博物馆报送的申报副研材料中,有两人比较突出,一位是宋兆麟先生,其论文按照研究领域分为若干类,每类列举代表作十篇;另一位就是孙机先生,论著按年编号,不仅成果丰硕,而且书写隽秀,犹如硬体书帖一般,给我留下很深印象。至今我还保存着一份孙先生手书论著目录的复印件。职称评审在1983年夏突然暂停,1986年才恢复,86年评审通过的副研究馆员中有部分就被认定为83年的,其中的宋兆麟先生和孙机先生,在86年评审中还被评为研究馆员。那时我已回到馆里,馆里同事都认为这两位是由中级破格评为正高。后来我才知晓两人是北大历史系考古专业1960届毕业的同班同学。

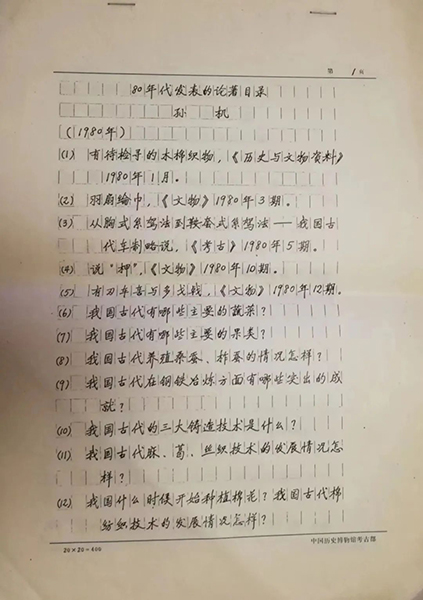

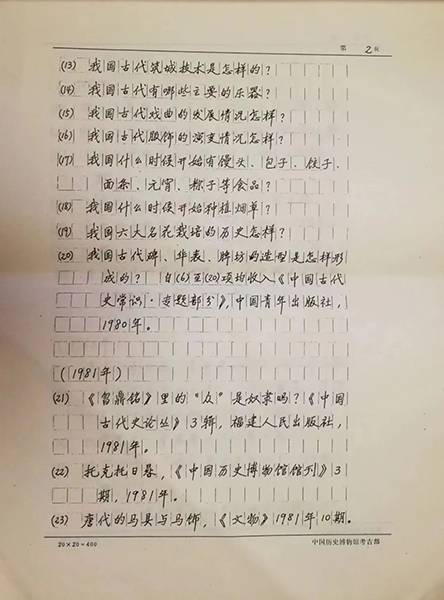

图一、图二 孙机先生手书论著目录复印件

1992至1997年我调到陈列部参加中国通史陈列修改,考古部的办公地点也挪至馆东门外,但与孙机先生也不常见面。大约是98年底,我已调回图书馆工作,一天孙先生到图书馆找我,说他承担了国家文物局的一个项目,编辑《中国古代印刷文物图集》,希望我能参加。我当然很高兴,很快按分工完成了明代刻本的选目。清代刻本选目记得是文物出版社孟宪钧先生完成的,而唐宋元选目是孙机先生自己撰成。此项目的论证会八月在国家文物局举行,规格很高,傅熹年先生、李致忠先生、罗树宝先生等前辈都参加了。可惜这一项目因各种原因没能进行下去。

我与孙机先生有较多接触交流是在2008至2010年兼任学术研究中心主任期间。当时正值国家博物馆改扩建工程期间,全馆人员在三元桥临时办公楼办公。办公楼三层有会议室和阅览室。为提高博物馆员工专业素养,这期间学术研究中心受命组织每周一次学术讲座,馆内外许多知名专家都应邀授课,其中,孙机先生主讲的《中国古代物质文化》持续时间最久,也极受欢迎。后来孙机先生将讲稿整理扩充,由中华书局于2014年出版,当年就荣获了好几项图书奖。我除了参与组织讲座,因临时办公楼没有食堂,孙先生讲座结束后,往往要陪同先生到附近餐馆用饭,所以有了较多向先生请教的机会。学术研究中心还负责馆刊的编辑,孙先生返聘承担《中国历史文物》的终校。孙先生校稿极其认真。记得2008年9月的一天,我正在京郊参加《方志中国》文献片审稿会,接到孙机先生电话,要和我谈馆刊的问题。我连忙告假赶回城内。孙先生急切找我,是因为当时馆刊编辑部人员短缺,三校之后仍发现许多问题,为保障馆刊质量,他建议调整编辑部人员。我将孙先生的意见向馆领导汇报,不久,董琦副馆长兼任了馆刊主编,又调入了李维明博士作编辑,后来相继调进一些年轻人,编辑人员得到充实。孙先生也改任终审。

孙机先生对所承担的工作认真负责,见不得任何瑕疵。在学术研究上也是一丝不苟,容不下些许错漏。1998年我将新出版的《宋仁宗 宋英宗》一书送孙先生,有一天孙先生特意到图书馆找我,见人多又引我至花园,很郑重的说,你那本书内容很全,但其中一节的标题“太后殡天”用错了词,应该是“宾天”,加歹字旁,那是犯了大忌的。孙机先生就是这样一个性格直率的人,从不假以颜色。我与他都是《古代中国陈列》总体组成员,讨论大纲修改时,不论是馆领导讲话还是老专家发言,如果孙先生认为有欠妥之处,都当场指出。2005年,孙机先生在馆刊发表《简论“司南”兼及“司南佩”》,对王振铎先生设计的司南模型提出质疑,认为王先生设计模型依据的是《论衡·是应篇》所述“司南之杓,投之于地,其柢指南”,用的是明通津草堂刻本;而历史博物馆旧藏南宋刻本前四字是“司南之酌”,因而不应设计为勺子形状,司南应为指南车。由于司南模型长期摆放于表现三大发明的展柜,其图片也进入一些教材,因此引发很大争议。2005年,孙机先生在中国科学技术史学会作专题报告,在会后的讨论环节,有学者提出,关于司南是什么,还要等待考古实物出现才能确认。孙先生当即回答:“因为它无可等待,如果没有这个东西,你等什么呢?”

我与孙机先生的另一次长谈就与司南相关。2010年春,孙先生将看到的有关司南的各种观点作了梳理,写了篇《再论“司南”》,准备在馆刊发表。其中一些措辞较激烈,编辑看后不敢修改,提交到部门。那时新馆大楼已建好,我们也搬回新馆办公,我也不再兼任学术研究中心主任,专心筹备新图书馆的开馆。可能考虑到我与孙先生关系尚洽,学术中心孙彦贞副主任找到我,希望我出面与孙先生谈。我虽然答应了,考虑到孙先生一贯风格,内心还是很忐忑。果然,孙先生见我拿着校样进来,反应强烈,不待我说话,就开始讲述他撰写这篇文章的依据,我已记不清是如何谈下去的,只记得孙先生沉默了好一会儿,最终说道:“我知道这不是你一个人的看法,我会再考虑的。” 我如释重负,马上到办公室转告,大家都说孙先生很给我面子,我自己感觉是孙先生对晚辈的体谅。后来得知,孙先生自己撤下了这篇稿子,经过多次修改,迟至2018年才在馆刊发表,那时我已经退休了。

追忆与孙机先生几十年间点滴接触,我深切感到孙先生是一位孜孜问学,心无旁骛的学者。学术研究几乎成了他生活中的全部内容。与孙先生聊天,若与学术相关,便滔滔不绝,引经据典;谈及其他,则一言不发,似与己无关。好在孙先生与我同样有啤酒之好,但也只是小酌一杯。孙先生早年曾随沈从文先生学习文物知识,沈先生到历史博物馆后经常在展室义务讲解,孙机先生也到展室旁听,他说过沈先生是他服饰史研究的启蒙老师。孙机先生到历史博物馆工作后,接续了沈先生的遗风,也经常为一些重要展览作讲解,1997年,在中央大厅举办“全国考古新发现精品展”,我就到现场旁听了他的精彩讲解。孙机先生提携后辈,关爱青年,向他请教问题,都能得极为耐心的解答。在送别孙先生时,我方得知,已经93岁的孙先生不久前曾在家跌倒受伤,但他仍到馆对青年进行指导。令人感喟不已。

孙机先生一生孜孜问学,并能持之以恒。上世纪七十年代,历史博物馆承担了《中国古代史常识》第五册专题部分的撰写,此前已出版的四册分别是先秦、秦汉魏晋南北朝、隋唐五代宋元、明清,是断代史体系,第五册则按物质文化史拟题。全书71个题目,孙机先生承担了其中15个,涉及中国古代饮食、纺织、服饰、铸造、筑城、音乐、戏曲等。因是为青年编纂的普及读物,所拟题目极简明,如“我国什么时候开始有馒头、包子、饺子、面条、元宵、粽子等食品?”“我国古代有哪些主要的蔬菜?”“我国什么时候开始种植棉花?我国古代棉纺织技术的发展情况怎样?”此书由中国青年出版社于1980年出版,我在上大学时就看到这本书。当年参与撰稿的有30人,大多没能继续从事这方面的研究,只有刚刚调入历史博物馆的孙机先生以此为契机,开启了他探讨古代物质文化的漫长旅途,从《汉代物质文化资料图说》到《中国古代舆服论丛》,从《寻常的精致》到《中国圣火》,从《仰观集》到《中国古代物质文化》,从《华夏衣冠》到《从历史中醒来》。一步一步,每一步都是那样的扎实,那样的掷地有声。

大约二十多年前,在纪念沈从文先生诞辰100周年座谈会上,孙机先生有一个发言,用四个生动事例说明在博物馆开展古代物质文化研究的必要,至今记忆犹新。他说:徐悲鸿先生画《田横与五百壮士》,本是秦末汉初人的田横,却穿着隋唐时期才流行的圆领袍,佩戴明代样式的宝剑;电视剧《三国演义》中的曹操,头盔上装饰着日本镰仓时代才出现的称之为“锹形”的一对犄角;电视剧《马可波罗》中的忽必烈摘下帽子后,竟露出一个大光头,而不是那时期称之为“婆焦”的用小辫子绕成的发环;《红楼梦》中妙玉给宝钗喝茶的杯子,是一件明清时期才较常见的葫芦器,上面却有晋代王恺、宋代苏轼的刻款。他认为,不能苛求于古今文学艺术家也都首先成为历史学家,而是应该像沈从文先生那样,从古代服饰入手,深入研究古代各类文物,将中国各个历史时期的制度风俗搞明白,并提供给社会各界,不然就会出现张冠李戴,汉唐宋元一锅煮的各类作品了。

孙机先生82岁那年,在自编论文集《仰观集》的后记中,谈到他为什么能够持续进行馆藏文物的研究,他说:“博物馆是文物的殿堂,而文物是人类文化成就之物化的见证。在博物馆服务,有幸和这些世间珍异朝夕谋面,没有理由不掬其丹诚,倾其绵薄,去揭示它们的内涵,阐扬它们的意义。”孙机先生这段话,是对自己在博物馆从事学术研究漫长旅程的一段小结,也可成为博物馆从业者的一段铭言,我们当置之座右。

孙机先生千古!

(作者:黄燕生系中国国家博物馆终身研究馆员)