6月15日晨,惊闻孙机先生辞世,震惊之余,深感悲痛!孙先生退休后长期返聘在我所在的部门,因工作原因,与孙先生交集颇多。回想起来,诸多交往点滴,一幕幕涌入脑海,记忆最多的是协助孙先生完成国博“学术讲座”和“国博讲堂”授课的情景。

学术讲座 传授专业知识

国家博物馆在2007年启动了改扩建工程,国博的临时办公地点一度搬迁至朝阳区左家庄静安里的通成达大厦。为了在改扩建工程期间提升馆内员工的业务能力水平,2007年至2009年,国博组织开设了“学术讲座”,邀请馆内离退休老专家为新入职的员工进行业务培训,当时有王宏钧、苏东海和孙机先生等一批文博大家来到临时办公地点授课。我作为“学术讲座”联络人,主要负责与诸位先生联系,协助完成讲座的授课任务。

孙先生是这一时期讲课次数最多的专家。2007年8月,孙先生为馆内员工做了“谈文物学论文的撰写”的讲座;2009年2月至9月半年多的时间,孙先生做了“中国古代物质文化”系列讲座,讲述了古代“农业与膳食”、“纺织与服装”、“建筑与室内布置”、“交通工具”、“冶金”、“文具、印刷与乐器”、“武备”以及“科技文物”。对于这一时期的授课,孙先生在《中国古代物质文化》一书后记中特别谦逊地提到:“馆领导为提升员工的业务水平,……举办学术讲座。笔者作为馆内的一名科研人员,理应尽力。乃不揣浅陋,承乏讲座中‘中国古代物质文化’各专题的讲课任务。”

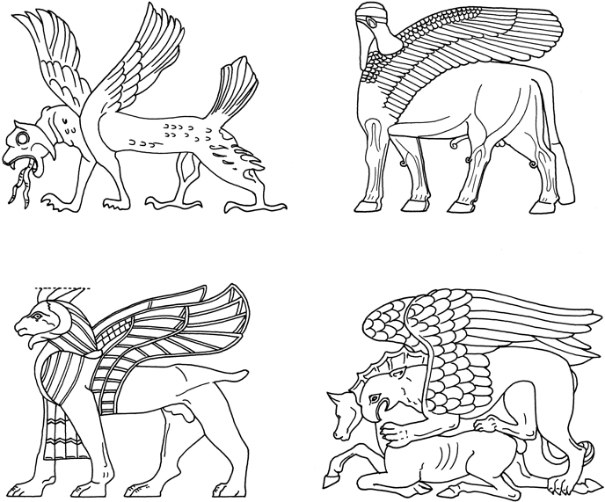

这期间,孙先生已是耄耋之年,但每一次讲座,他都会对所讲的内容认真准备,撰写讲稿并完成文物线描图的绘画。讲稿文字书写在米字格的稿纸上,字迹隽秀工整;线描图线条流畅、细腻,画面生动、自然(图一)。每次讲座的线描图,孙先生都会用A4纸画几十幅,然后用剪刀裁剪后,分类粘贴在多张A3大小的纸板上。孙先生将线描图整理好后交给我,由我协助把线描图通过扫描转化为电子版,制作成电脑的幻灯片。每次孙先生将线描图交给我时,都非常客气的对我说“麻烦您了”“辛苦您了”“您受累了”之类让人感到暖心的话语。孙先生讲课时,我则在旁负责根据其讲课进度,操作笔记本电脑播放幻灯片。从听者的角度看,我是距离孙先生最近的,这让现场很多听众羡慕不已。

图一 孙机先生绘线描图

孙先生讲课,一向是开门见山,直奔主题。2009年,“中国古代物质文化”系列讲座第一讲是“农业与膳食”。开场时,孙先生讲到:“民以食为天。我们先讲农业,先说吃。”轻松直白的话语一下子将听众带入情境。讲座的内容也十分丰富,“农业与膳食”这一讲涉及粟和稻的发现、农用工具耒和耜、犁和耕作、五谷与九谷、蔬菜与果木、烹饪的方法与器皿等,他凭借渊博的学识,运用各种文献与考古材料,对每一个问题的讲解深入浅出,生动形象。在讲课过程中,经常会涉及到一些生僻字和专业术语,对此,孙先生会非常细心地将这些字写在讲堂内的白板上,使听众能够对所讲内容及时领悟。如谈到古代车马器,他会把“靷”“ 轭”“ 軎”“ 毂”“ 軓”等字一一写出来。孙先生非常讲究逻辑和条理,看似繁杂的各种问题,经过他条分缕析、抽丝剥茧的论述,最终使问题的答案清晰明了。听过他讲课的人都反映:“听孙先生的讲座,真是一种享受”。当年刚刚入职国博的田率博士后来回忆:“遥想2009年刚去国博工作的时候,还在三元桥的通成达大厦上班,博物馆改扩建期间孙先生给馆内同仁上古代物质文化的课,倍感醍醐灌顶,视野大开。”

国博讲堂 弘扬传统文化

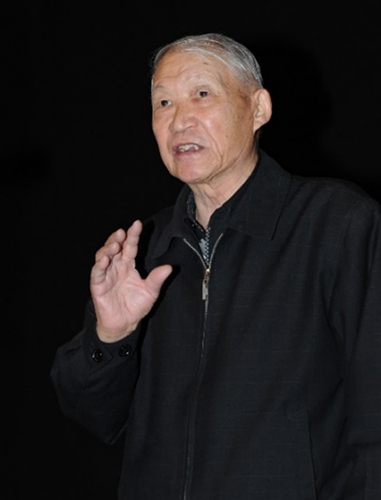

2010年底,国家博物馆改扩建工程全面竣工,2011年3月,开始逐步恢复对外开放。这时的国博“学术讲座”改为“国博讲堂”,听众也由馆内职工改为面向社会公众。孙先生多次来到“国博讲堂”,讲授中国古代物质文化所取得的成就。从2011年至2020年,孙先生讲授了“从汉代看罗马”(图二)“神龙出世六千年”“中西文化交流史研究中的一个关键问题”“怎样看待古代的中西文化交流” “试说鎣的功用”等专题讲座。

图二 孙机先生“从汉代看罗马”讲座现场

孙先生的每次讲座都会吸引众多业内人士、莘莘学子及馆内职工前来聆听,其中有很多孙先生的铁杆“粉丝”是专门从外地赶来的。近三百个座位的国家博物馆学术报告厅座无虚席,许多听众或席地而坐,或长久伫立。讲座中的孙先生表情丰富,语言风趣幽默,整个人显得意气风发,活动现场被孙先生严谨认真的治学态度所感染,气氛异常热烈。来自天津的听众在聆听孙先生“怎样看待古代的中西文化交流”的讲座后感慨:“真的是很久没有这么开心过了,听一个幽默风趣而又大有裨益的学术讲座,近距离感受到文博大家的风范,实在是一大幸事!……一天的北京行,虽然稍显疲惫,但听完讲座仿佛自己重新被注满新鲜的血液”。国博志愿者刘春生在听完孙先生“中西文化交流史研究中的一个关键问题”的讲座后,于《那些年我们追过的学者》文章中记录了孙先生在讲课时的场景:“他挥动着手臂,不无自豪地说,我们的祖先是聪明的,船舵是中国人公元一世纪发明的,西方到十一世纪才使用,比我们晚了一千年。中国的车的使用也比西方早一千年。今天农民使用的铁铧犁是非常科学的,和西汉发明犁壁时并无异样仍在使用,而西方到很晚才学会使用犁壁。”每一次讲座的互动环节,面对听众积极踊跃的提问,孙先生都耐心细致地一一作答。讲座的最后,一些听众自发地排起长队,手里捧着孙先生《汉代物质文化资料图说》《中国古舆服论丛》等著作,希望能够得到他的签名,以作留念。

孙先生所有的讲座都是站着讲,而且中间很少停下来休息。每次主持人隆重的介绍完孙先生后,主持台就成了孙先生的讲桌。他的“一站到底”,强烈地感染了现场听众,让在场的听众也忘了站在他们面前的已是一位年逾九旬高龄的老人。他的“一站到底”,体现的是他对专业的热爱,对学术的执着,也是他的治学态度。

孙先生走了,但孙先生在“国博讲堂”上授课的身影,仍毅然伫立着。

(作者:李守义系中国国家博物馆研究馆员)