中国国家博物馆“专家讲解周”将在十月推出6场专家讲解。本期专家讲解主要围绕“古代中国”基本陈列,以及中国古代服饰文化、中国古代书画等展览开展,通过专题导赏,带您从不同视角看展览、赏文物、观古今,感受文化的永恒魅力。

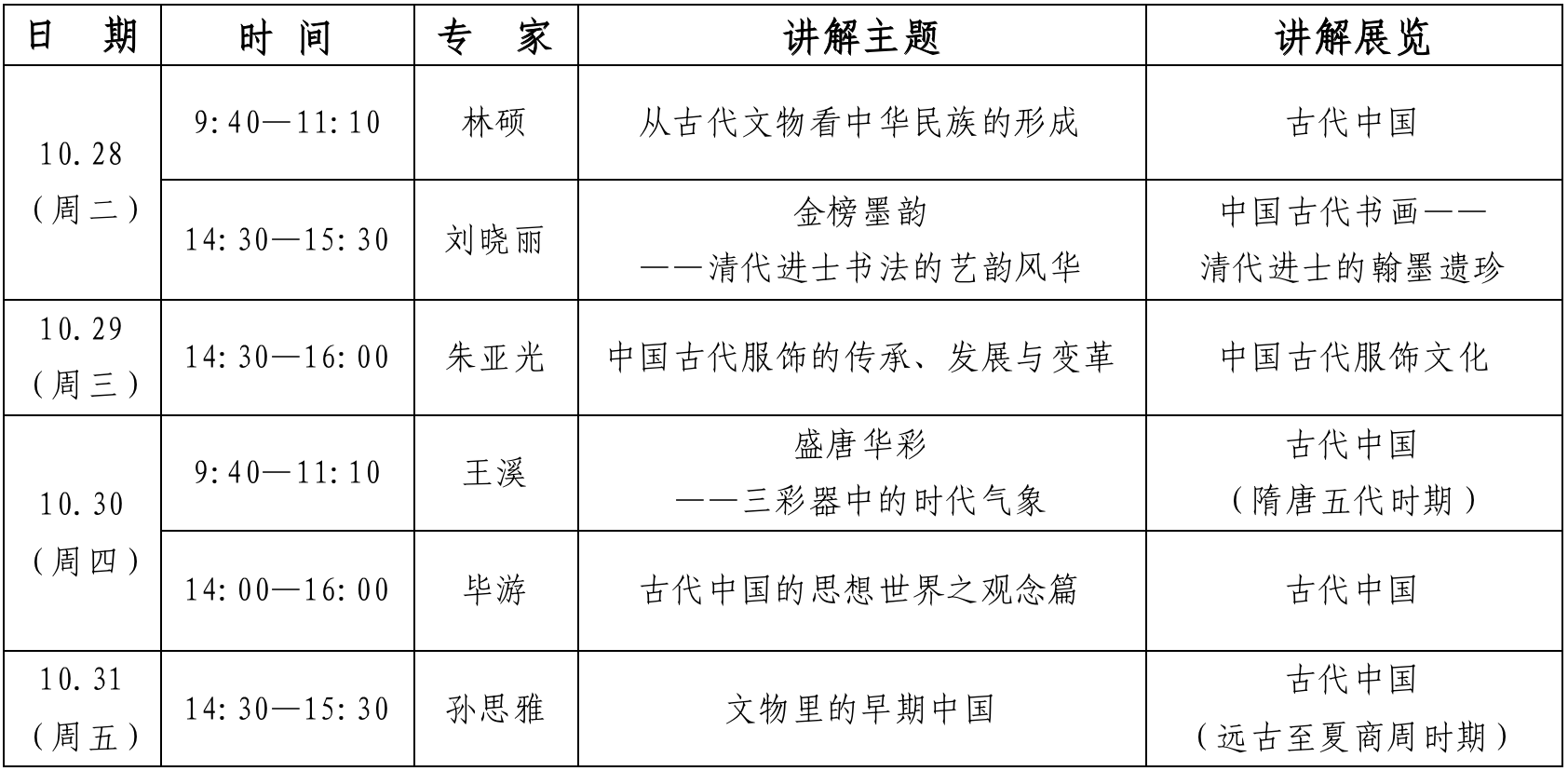

2025年10月专家讲解安排表

专家讲解·内容简介

从古代文物看中华民族的形成

2025年10月28日(周二)9:40—11:10

讲解展览:古代中国

展厅:北20—北25、南15—南20展厅

主讲人:林硕,历史学硕士,副研究馆员。主要研究方向为明清历史、丝绸之路与名家手稿。曾长期负责馆藏文献的整理,尤其侧重古籍稿抄本及信札的研究利用。主要学术成果:《古代丝绸之路史上的“三绝三通”》《谁是丝绸之路上的首位欧洲访客》《繁华落尽忆江南:〈乾隆南巡图〉中的人、事、景》。

讲解内容:“古代中国”陈列着上起远古,下迄明清的珍贵文物,全面反映出我国历代政治、经济、文化、社会生活以及对外交流情况,展现了中华民族共同体强大的向心力、凝聚力与感召力。本次讲解将以不同时期我国传统文化的代表物证为线索,以物证史,全景式地呈现出神州大地从分散的方国,逐步走向六合同风、四海一家的历史发展脉络,使观众切实感受到五千年来绵延不绝的中华文明,犹如参天巨树,虽经历岁月磨洗,犹自枝繁叶茂,庇荫今人。

金榜墨韵 ——清代进士书法的艺韵风华

2025年10月28日(周二)14:30—15:30

讲解展览:中国古代书画——清代进士的翰墨遗珍

展厅:南12展厅

主讲人:刘晓丽,文学博士,馆员。主要从事版本目录学、稿抄本研究。“中国古代书画——清代进士的翰墨遗珍”策展人。主要学术成果:参与“《永乐大典》存卷综合整理研究”“《十三经注疏》汇校与研究”“清人著述总目”等国家重大项目,论文有《两部书贾作伪的清齐召南校跋本〈窦氏联珠集〉》《中国国家博物馆藏四库底本〈宣德鼎彝谱〉考论——兼谈〈四库全书〉办书流程的局限性》等。

讲解内容:以汉字为载体的中国书法,是中华民族独一无二的艺术瑰宝,蕴含着深厚的文化内涵、审美情趣和时代特征。有清一代,书坛中兴,一大批具有进士身份的书家竞相涌现,成为推动清代书法继承、变革与创新的一支重要力量。本期“中国古代书画”聚焦清代进士这一文化群体,精选馆藏70余件清代书法墨迹和历代碑帖善本等珍贵文物,展现书法和书写视角下清代进士的艺术成就与生活趣味。本次讲解围绕展览中展出的馆藏书法作品,揭示作品中相关儒家经典、诗文词赋等丰富内容,展现清代进士的才情学养、识见抱负,领略中国文人书法的审美理想、个人意趣和艺术追求。

中国古代服饰的传承、发展与变革

2025年10月29日(周三)14:30—16:00

讲解展览:中国古代服饰文化

展厅:北18展厅

主讲人:朱亚光,设计艺术学硕士,副研究馆员。研究方向为古代服饰文化。主要学术成果:《清代钿子的形成》《清代旗人妇女的旗髻》《宋代以前我国妇女是否缠足》等。

讲解内容:“中国古代服饰文化展”作为中国国家博物馆首个服饰通史类陈列,集合了策展人孙机先生等专家学者在相关领域的诸多重要学术成果,全面系统地回顾了我国各历史时期主要服饰形制及蕴含其中的服饰文化。本次讲解在带领大家了解中国古代服饰发展基本脉络的同时,重点讲述带具、首服、霞帔在不同历史时期的传承变化。

盛唐华彩——三彩器中的时代气象

2025年10月30日(周四)9:40—11:10

讲解展览:古代中国

展厅:北20—北25、南15—南20展厅

主讲人:王溪,历史学博士,副研究馆员。主要研究方向为隋唐五代史、博物馆社会教育。主要学术成果:《唐五代翰林待诏研究》、《中华宝典——中国国家博物馆馆藏法帖书系》第六辑《金光明最胜王经•四天王护国品(唐写本)》、中国国家博物馆研学丛书《中学生博物之旅•古代中国》第六部分《隋唐五代时期》等。

讲解内容:三彩釉陶器以唐代最为著名,主要流行于7世纪后期至8世纪前期的两京地区。它造型栩栩如生,色彩斑驳绚烂,彰显着大唐的生命活力,也是唐代社会生活的形象物证。国家博物馆“古代中国”基本陈列第六部分,展示有鲜于庭诲墓、韩森寨唐墓等出土的多件唐代三彩器精品,包括人物、动物、器物题材,极具代表性。本次讲解将以这些三彩器为中心,描摹时代气象,解析器物中蕴含的衣食住行、礼仪风俗、中外交流等历史信息。

古代中国的思想世界之观念篇

2025年10月30日(周四)14:00—16:00

讲解展览:古代中国

展厅:北20—北25、南15—南20展厅

主讲人:毕游,历史学博士,研究馆员。主要从事中国思想史方向研究,尤其在宋明理学方面成果颇丰。主要学术成果:承担国家社科基金后期资助项目《朱熹、陆九渊与王守仁理学思想比较研究》,并出版同名专著;论文有《朱陆之争所呈现的道德知识性问题》《理范畴的内在矛盾性及其主观化演进》等。

讲解内容:“古代中国的思想世界”系列专题讲解沿着古代中国陈列的历史进程,简述中国思想史的发展脉络。本期主要围绕古人内心世界的建设。人类最初萌发的是宗教意识和审美意识。周人将商人的祭祀文化发展为礼乐文化,礼乐崩坏则激发了百家争鸣的热潮。两汉的繁琐经学演化成清谈,魏晋玄学家重新讨论了名教与自然的关系。西来的佛教借玄学广泛传播,展开了一个全新的内心世界。佛教的思辨性、实证性、心性论以及道教的宇宙论成为宋明理学的重要资源。清初三大师在挽救理学末流之弊的同时,提出了具有启蒙意义的新人性观。本讲力求通俗易懂,故事性与知识性相结合,并具有一定的思辨性。

文物里的早期中国

2025年10月31日(周五)14:30—15:30

讲解展览:古代中国

展厅:北20—北25、南15—南20展厅

主讲人:孙思雅,哲学博士,英国剑桥李约瑟研究所访问学者,副研究馆员。主要研究方向为古代青铜器及先秦史。主要学术成果:《青铜乐器铭文套语“元鸣孔煌”析论》《论青铜乐器之“歌钟”与“行钟”》《天亡簋铭所见周初周人文化程度》《覐公簋与“晋”之由来》等。

讲解内容:何谓早期中国?是文化意义上的史前时期中国大部地区文化彼此交融联系,所逐渐形成的多元文化共同体?还是夏商周早期国家阶段,所包含的物质文化、制度雏形、意识形态等多维文明的继承与延续?本次讲解聚焦国家博物馆古代中国展厅中有关“早期中国”部分,通过陶器、玉器、青铜器、甲骨文等文物中所反映的文化基因,探讨这一时期的历史进程、文字演变,以及礼乐文化的形成与发展等,引领观众领略早期中国文明的发展脉络与独特魅力。