中国国家博物馆学术工作会议报告(2011——2016)

陈履生副馆长作2011-2015年学术工作总结

同志们,现在我代表馆学术委员会向大家报告2011-2015年的学术工作。

2011年新馆开馆后,为了落实“学术立馆”的方针,首先加强了学术与科研的规划与管理。经过反复磋商并在广泛征求意见和建议的基础上,陆续制订了《中国国家博物馆科研项目管理办法》《中国国家博物馆科研项目申报及立项管理工作流程》《中国国家博物馆科研经费管理办法》《中国国家博物馆学术著作出版经费资助办法》《中国国家博物馆学术委员会章程》《中国国家博物馆科研成果统计办法》《中国国家博物馆出版项目管理办法》《出版项目规划工作流程》《出版项目编辑工作流程》《〈国博讲堂〉举办流程》《中国国家博物馆参加国(境)外学术交流活动论文审核流程》《中国国家博物馆学术会议举办流程》等15项关于学术工作的管理办法和工作流程。

这些管理办法和工作流程的制订,进一步规范了我馆对国际项目、国家项目、省部级项目、馆级项目等各级科研项目的科学管理,实现了我馆科研项目管理的规范化、制度化、科学化;形成了更加有效的出版管理机制,改变了以往出版物互不统属、各自为阵的局面,保证了我馆出版物在统一管理下的学术质量的提高;确保了对国际、国内、馆内各类学术会议的有效管理;加强了对参加国(境)外学术交流活动中论文质量的把关审核,对确保我馆的学术声誉和社会影响有着重要的意义。

五年来,这些管理办法和工作流程在我馆的学术管理工作中发挥了重要的作用,为我馆营造了良好的科研环境和学术氛围,保证了我馆的学术工作管理水平的稳步提升。

二、建立学术委员会,加强学术科研工作

为适应国家博物馆学术和业务工作的开展, 2010年8月正式组建了学术委员会。编写制定了《学术委员会章程》,确立了学术委员会的主要职责、组织结构、工作程序等各方面事宜,使学术委员会工作更加规范化。学术委员会在馆级项目立项评审、学术出版质量把关、展陈内容设计、学术成果评审等方面发挥了重要的学术智囊和智库的作用。

1、评审馆级科研的课题。2010年以来,先后组织了两次馆级科研立项申报工作。其中有相当数量的课题紧密围绕馆藏文物研究、展览策划、考古、博物馆学等多方面的业务工作,在我馆学术人才建设方面发挥了重大作用。

2、把关学术出版的质量。国博百年馆庆之前,学术委员会先后多次召开会议,研究《百年馆史》《百年纪念文集》的编辑体例,审核文图与入选文章。使这两部反映国博历史与学术成就的著作准时出版,并获得业界好评。

3、辅助重要学术事项的决策。在我馆重要常设展《古代中国》《复兴之路》《古代青铜器》《古代佛造像》策展阶段及开幕前夕,组织学术委员会的专家多次召开学术研讨会,提出了许多建设性的意见,更好地完善了展览的各个方面内容,充分发挥了“智囊团”的作用。

4、评审学术成果 2016年5月11日,学术委员会首次评审2003年以来的学术成果,其中有特别奖4名,著作奖3名,优秀论文一等奖2名,二等奖4名,三等奖6名。

积极组织不同层级的科研课题申报,其中包括国家社科基金、文化部创新项目、文化部科技提升项目、文物局科技保护项目,以及馆内自主科研课题等。其中有国家级课题3项:铁付德的《实验考古及考古探测技术可控考古试验场前期设计研究》、杨林的《遥感技术在中华文明探源中的应用研究》、戴向明的《以周家庄遗址为中心的聚落研究》,还有文化部课题4项,国家文物局项目9项。这些课题和项目的研究内容广泛,涵盖了文物保护、考古、历史、艺术、古城设计、社教、宣传、媒体等各个方面。

馆外项目列表 |

||

| 项目类别 | 项目负责人 | 项目名称 |

| 国家级课题(3项) | 铁付德 | 《实验考古及考古探测技术可控考古试验场前期设计研究》国家科技支撑项目 |

| 杨 林 | “遥感技术在中华文明探源中的应用研究”“十二五”科技支撑计划项目“中华文明探源工程(四)”“以周家庄遗址为中心的聚落研究” | |

| 戴向明 | 科技部“十二五”科技支撑计划项目“中华文明探源工程(四)” | |

| 文化部项目(4项) | 肖 飞 | 文化部艺术科学基金项目《博物馆数字化资源在创意产业中的利用》 |

| 马燕如 | 文化部科技提升计划《中国古代青铜铸造工艺及展示研究》 | |

| 艾 晶 | 文化部科技创新项目《led在博物馆、美术馆的应用》 | |

| 马宗洁 | 文化部文化艺术科学研究项目《汉魏两晋南北朝佛像金身研究》 | |

| 文物局项目(9项)

|

铁付德 | 《文物保护工作量清单》 |

| 铁付德 | 《文物保护技术基础标准》 | |

| 铁付德 | 《馆藏四神云气图壁画保护修复报告》 | |

| 潘 璐 | 《博物馆金属文物预防性保护研究与实例分析》 | |

| 潘 璐 | 《可移动文物病害评估技术规程》 | |

| 潘 璐 | 《铁质文物综合保护技术研究》 | |

| 潘 璐 | 《青铜文物修复工作量计价清单》 | |

| 马燕如 | 《馆藏金属文物保护修复档案记录》 | |

| 成小林 | 陕西、河南出土唐代釉陶器釉层及胎体热膨胀系数的检测 | |

| 马立治 | 可移动文物病害评估技术规程 金属类文物 | |

在积极组织申报国家及省部级课题的同时,为进一步加快专业人才的培养,建立一支与业务发展相适应的以中青年为骨干的专家学者队伍,从2010年开始设立了“馆级科研课题”,并拨付了专项的课题经费作为项目支持。2010年、2013年举办了两届馆级自主科研课题的立项申报评审,两次立项申报数量合计达100余项,充分显示了专业人员尤其是年轻学者的学术研究热情。本着宁缺毋滥、宽进严出的原则,经过专家初审、学术委员会终审,有陈成军的《近年国内博物馆原创性临时展览研究——以国家一级博物馆2008年—2009年运行状况评估为例》等16项馆级课题获准立项,这些课题完成后经过评估也都达到了预期。

16项获准立项的馆级课题 |

||

| 序号 | 项目负责人 | 项目名称 |

| 1 | 侯 珂 | 《国家博物馆藏品影像的知识产权管理》 |

| 2 | 陈成军 | 《近年国内博物馆原创性临时展览研究——以国家一级博物馆2008年-2009年运行状况评估为例》 |

| 3 | 李守义 | 《中国国家博物馆馆史研究(1912年——1949年)》 |

| 4 | 马海鹏 | 《近现代文献复制技术研究》 |

| 5 | 马燕如 | 《后母戊鼎综合技术研究》 |

| 6 | 张晋平 | 《金属展柜与木制展柜内空气质量分析及比较研究》 |

| 7 | 王 飞 | 《博物馆人才培养研究》 |

| 8 | 赵 菁 | 《国家博物馆教育活动观众研究》 |

| 9 | 郝寅祥 | 《博物馆文物支撑加固的设计理念与实际操作》 |

| 10 | 霍宏伟 | 《中国国家博物馆藏汉唐珍稀钱币专题研究》 |

| 11 | 王志强 | 《图像证史:中国国家博物馆藏战图与明清军事文化研究》 |

| 12 | 田 率 | 汉译《白金汉所藏中国青铜器》 |

| 13 | 杨红林 | 《馆藏西方老照片与近代中国》 |

| 14 | 刘 钧 | 《中国国家博物馆互联网网站观众行为与心理分析研究》 |

| 15 | 王建平 | 《山西周家庄遗址龙山至二里岗时期冶铜技术的初步研究》 |

| 16 | 潘 路 | 《博物馆预防性保护实例分析与研究》 |

四、促进馆藏资源转化,加强引进展览的策展,形成国博特色的展陈体系

2011年至2015年,在我馆主办或参与主办的94个展览中,19个以历史文物和考古类为主的专题展览,都反映了我馆在馆藏文物研究方面的具体成果,其中的“古代中国”“复兴之路”,凝聚了我馆几代专家的研究成果,反映了从以阶级斗争为纲到以历史发展分期的时代变化,结构合理,表述清晰。而在古代青铜器、佛造像、书画、玉器、家具、钱币等方面的专题展览方面,也都有相应的研究内容。在近现代史研究方面,“抗战与文艺:纪念抗日战争胜利70周年馆藏文物系列展”集中展示了我馆在抗战历史与文物研究方面的成果,“文艺与抗战”“延安电影团史料”“抗战摄影”“抗战木刻”,都是深入研究的个案。

对馆藏的研究,将馆藏研究转化为展览资源,从而形成具有国博特色的展陈体系,这之中有着一以贯之的提倡和坚持,反映了博物馆研究的特点,这就是不为研究而研究,而是注重成果的转化,使基于馆藏的展览更具有学术内涵和学术品质。

5年来,对外合作的展览成为具有国博特色展陈体系中的一大亮点。所引进的诸多名馆、名家、名作的展览,在策展工作中研究人员发挥了专业所长,表现了我馆在艺术研究方面的实力,反映了在“历史与艺术并重”新的发展定位下所形成的展陈特色。从展览主题确立、作品甄选、空间设计、陈列安排等多方面,也表现了我馆在接应外展方面的实力,“启蒙的艺术”“道法自然——美国大都会博物馆藏精品展”“鲁本斯与凡戴克——列支敦士登王室珍藏展”“永远的思想者——罗丹雕塑回顾展”,以及与意大利合作的三个展览,都成为引进外展中加强策展的成功案例。

古代中国”基本陈列"

“复兴之路”基本陈列"

“领袖•人民:馆藏现代经典美术作品展”展厅场景

“中国古代佛造像艺术”专题陈列

“中国古代青铜器艺术”专题陈列

“中国古代玉器艺术”专题陈列

“中国古代瓷器艺术”专题陈列

“启蒙的艺术”

“道法自然——美国大都会博物馆藏精品展”

“佛罗伦萨与文艺复兴”

5年来,全馆出版著作140部,研究论文1029篇,图录100多部,内容涵盖中国古代史与考古、中国近现代史、艺术史、文物科技保护、社会教育等方面。以中国知网引用我馆论文数量为例,2010年引用86篇,2011年引用150篇,到2015年则上升到311篇,显现出大幅度的提升。

在中国古代史与文物研究方面,出版了《中国国家博物馆馆藏文物研究丛书》(3种)《中国古代物质文化》《洛镜铜华:洛阳铜镜发现与研究》等一批专著,其中《中国古代物质文化》荣获“第十届文津图书奖”、“2014中国好书”;《洛镜铜华:洛阳铜镜发现与研究》入选“2013年全国文化遗产十佳图书”。与世界著名博物馆合作,开展流失海外的中国古代文物研究,编辑出版了《海外藏中国古代文物精粹》两卷。此外,《中国国家博物馆展品中的100个故事》《文物背后的中国历史》,深入浅出,也都有较好的社会反响。类似的专业成果还有涉及到中国历史的方方面面,它们既有高屋建瓴的宏观论述,又有见微知著的深入剖析,从不同视角探讨中国的历史问题,具有一定的学术价值。

在考古学方面,围绕早期国家形成和文明起源这一重大课题,在晋南地区展开了持续13年的聚落考古调查。其中,在运城地区发现了史前至商代近200处遗址,出版考古报告《运城盆地东部聚落考古调查与研究》,荣获“2011年度文化遗产优秀图书”奖;《垣曲商城》(二)公布了1988—2003年的考古发掘报告,发掘项目被列为科技部“十二五”科技支撑计划项目“中华文明探源工程及其相关文物保护研究”中的一个子课题,在学术界产生了较大的影响。

在探索早期秦文化的研究课题中,我馆与多家单位合作,在甘肃东部地区持续开展工作,完成了对西汉水上游等地区的考古调查并出版了调查报告,对礼县大堡子山、西山,张家川县马家塬戎人墓地,清水县李崖、甘谷县毛家坪等遗址进行了大规模的发掘,取得了一系列重要的科研成果。在关中地区开展了大规模的“秦汉离宫别馆遗址调查与研究”,取得了重大收获,出版《滹沱河上游先秦遗存调查报告(一)》。

我馆在国内最早成立了水下考古部,并开展了多项国内水下调查发掘和国际合作项目。如中肯合作项目——拉穆群岛地区水下考古调查,中俄合作项目——旅顺港外沉船水下考古调查,山东青岛海域“伊丽莎白皇后号”沉船遗址调查,宁波小白礁一号沉船遗址发掘,广西甄皮岩洞穴遗址水下考古调查等。出版了相关的研究报告和学术专著。为配合“一带一路”的建设愿景,充分发掘古代丝绸之路的精神和文化价值,遥感考古部积极参与了中亚地区丝绸之路的文化考古调查。此外,还先后对多处遗址进行了遥感考古调查与研究。

在中国近现代史方面,第一次全面系统地梳理和总结了国博的发展历程,编辑出版了《中国国家博物馆百年简史》,填补了国博发展历史研究的空白。《见证辉煌——中国共产党90年文物图集》《中共党史珍闻录》《毛泽东与中国抗战》,在党史研究方面具有较高的学术价值。《新疆公民政治行为理念建设研究》是关于新疆公民政治行为理念建设研究方面在国内出版的第一部专著,获得国家哲学社会科学基金的支持。其他还有如《陈璧与中国铁路》等一批优秀论文,立论新颖,视角独特。除了理论研究,对近现代史的文物研究也取得了一定的成果,如《文物背后的故事》《从馆藏文物看美洲华侨对孙中山早期革命活动的支持》等。

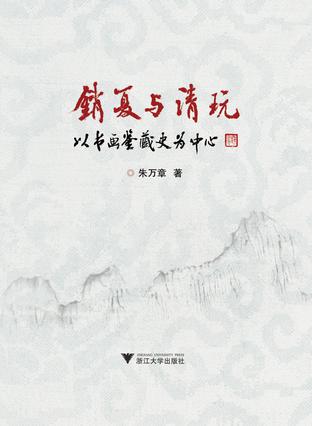

在艺术史研究方面,对馆藏明人《抗倭图卷》的研究,结合日本东京大学收藏的《倭寇图卷》进行对比分析,形成了研究系列。还涌现出一批像《藏传佛教阿弥陀佛与观音像研究》《销夏与清玩:以书画鉴藏史为中心》等具有学术意义的艺术史论著和研究论文。

在文物科技保护方面,我馆的文物科技保护工作一直以来在业界具有良好的声誉和较高的影响力,尤其是具备一流的金属文物保护科技系统,作为“金属类文物保护国家文物局重点科研基地”的依托单位,承担着金属文物保护战略性应用研究及博物馆界文物修复保护的重任。此外,还参与并实施了国家重点科研项目“文化遗产保护关键技术研究”之子课题“铁质文物综合保护技术研究”。其中,“铁质文物抽真空脱盐方法”和“一种室外铁质文物氟碳复合封护的方法”获得2011年国家发明专利。其推广将显著减缓我国各种铁质文物的腐蚀损失,有效的应用于文化遗产保护工作。

在社会教育方面,出版研究类书籍14部。其中和北京史家小学经过3年的合作,精心设计开发了《中华传统文化——博物馆综合实践课程》,成为国内文博行业第一套“博物馆综合实践课程”。完成了从“教育活动”到“教育课程”的华丽转身,使我馆的公共教育迈出了从“同质化”走向“个性化”发展的一步。《认知——国家博物馆课程学习绘本》则是国内博物馆界首部以绘本形式呈现的主题教学用书。另外还有《国家博物馆宣教模式的新思考》等研究论文。

在其他方面,基于博物馆学的范畴,在安保、信息、物业、工程等方面都有一些针对相关业务内容的具体研究,如《国博物业管理实务》《国博设备管理实务》《国博经营管理实务》等。

全馆科研成果获奖统计摘要 |

||||

概述:2011年至2015年,我馆业务人员取得了丰硕的学术成果,共出版专著68部,合著50部,论文1029篇,图录100多本。 |

||||

| 奖励类别 | 序号 | 获奖人 | 获奖项目名称 | 所获奖项 |

国家发明专利(4项) |

1 | 铁付德 | “可控考古模拟试验场中的古井遗址复建方法” | 国家发明专利 |

| 2 | 铁付德 | “用于实验与探测的可控考古遗址复建模型试验场” | 国家发明专利 | |

| 3 | 文物科技保护部 | “铁质文物抽真空脱盐方法” | 国家发明专利 | |

| 4 | 文物科技保护部 | “一种室外铁质文物氟碳复合封护的方法” | 国家发明专利 | |

科研奖励(12项) |

1 | 铁付德 | 文物出土现场保护移动实验室研发与应用 | 获科技部颁发的国家科技进步奖二等奖 |

| 2 | 戴向明、王立之、王月前、洪梅等合著 | 《运城盆地东部聚落考古调查与研究》 | 获中国文物报社颁发的2011年度文化遗产优秀图书奖 | |

| 3 | 谭 斐 | 获罗中立奖学金的青年艺术家入围 | ||

| 4 | 雷 琳 | 《“泛阿拉伯革命”及其对中亚与中国新疆的影响》 | 新疆维吾尔自治区第十届哲学社会科学优秀成果二等奖 | |

| 5 | 霍宏伟 | 《洛镜铜华:洛阳铜镜发现与研究》 | 《洛镜铜华:洛阳铜镜发现与研究》获“2013年度全国文化遗产十佳图书” | |

| 6 | 杨 军 | 《跬步集》 | 2015年4月获得第五届中国书法兰亭奖理论三等奖 | |

| 7 | 马宗洁 | 《从汉译弥勒经典看佛教的城市与民族文化发展观》 | 中国都市人类学2015年度优秀论文二等奖 | |

| 8 | 朱万章 | 《恽寿平家族传人略考》 | 优秀论文 常州市社科联,上海社科院历史研究所 2015年11月20日 | |

| 9 | 孙 机 | 《中国古代物质文化》 | 1、十五次入选各地之好书榜,其中六次被列为第一种(新京报)“2014年度图书”(唯一一种);2、《光明日报》第一种;3、中华书局2014年度“双十佳图书”第一种;4、中国图书评论学会“大众好书榜”第一种;5、中国文物报社“2014年度全国文化遗产十佳图书”第一种;6、中国国家图书馆第十届“文津图书奖”第一种)。 | |

| 10 | 李万万 | 《宣传的艺术》 | 2011年荣获北京市文联举办的第六届文艺评论奖评奖活动二等奖 | |

| 11 | 郑 艳 | 《美国艺术博物馆对外展览的策划与实施》 | 2014年荣获中国美术家协会“2014年度中国中青年美术家海外研修工程”奖 | |

| 12 | 安 嫱 | 书法作品《世说新语》 | 2015年荣获文化部举办的国家艺术基金评奖活动最高奖 | |

13 |

社教部 | 人文纪录片《国脉——国家博物馆100年》 |

中国广播电视协会评为“第七届记录中国创优评析人文(自然)类一等节目”。国际3D技术协会授予“2013年度3D纪录片杰出成就金奖”。被国家新闻出版广电总局评为“2012-2013年度优秀国产纪录片及创作人才扶持项目优秀中片”。被中国广播电视协会评为“第九届中国纪录片国际选片会创优评析人文自然类一等节目”。 | |

|

《中国古代物质文化》 |

《洛镜铜华:洛阳铜镜发现与研究》 |

《中国国家博物馆展品中的100个故事》 |

|

《文物背后的中国历史》 |

|

《垣曲商城》 |

|

《滹沱河上游先秦遗存调查报告》 |

《中国共产党90年图集》 |

《中共党史珍闻录》 |

|

《新疆公民政治行为理念建设研究》 |

《销夏与清玩:以书画鉴藏史为中心》 |

积极组织和参加相关领域的各种学术交流活动,5年来派代表参加多种学科的重要学术会议360余次,其中,我馆组织的大型学术会议近20次。

1、学术研讨提升展览的学术层次

2011年,配合“启蒙的艺术”大型国际交流展所组织的“启蒙之对话”系列论坛,先后邀请到国内外著名专家学者杨振宁、汤一介、潘公凯以及德国的策展人和教授等就相关问题进行探讨,取得了广泛的社会影响和良好的学术声誉,不仅延伸了展览的时空,扩大了展览的影响,而且对启蒙运动研究领域也是一次全面的理论总结。另外,还先后举办了潘天寿、李可染、黄胄、刘勃舒、刘开渠等艺术家的学术研讨会;还举办了“抗战与文艺:纪念抗日战争胜利70周年馆藏文物系列展”学术研讨会,“巨人毛泽东——毛泽东书法与当代名家雕塑绘画展”学术研讨会等,它们的积极意义都可以作为展览与研究相结合的成功案例。

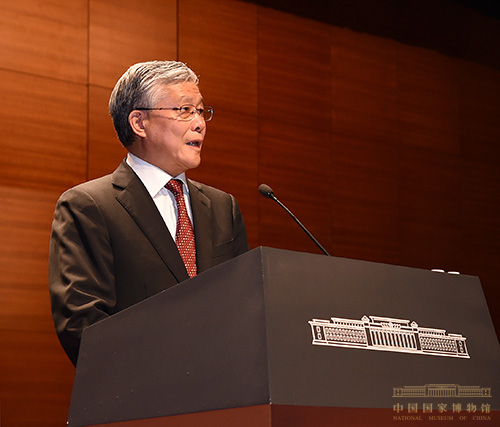

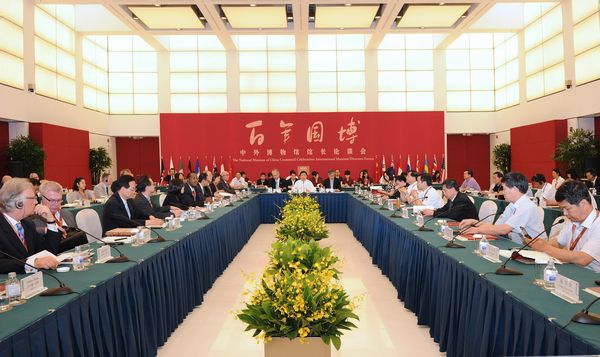

2、以国际博物馆界的合作推动博物馆学研究

2012年,“百年国博——中外博物馆馆长论谈会”,有来自15个国家近50位世界知名博物馆馆长和文化机构负责人,以及国内重要博物馆、美术馆馆长40余人参加了研讨会,会议就“面向未来的博物馆定位与职能”、“当代博物馆的文化传播与公众服务”两大主题展开讨论。各国博物馆馆长分享管理经验,并就交流合作、遗产保护、可持续发展、数字技术、社会媒体等多个话题自由讨论。论坛会搭建了国际博物馆界的交流平台,意义重大,影响深远。同年,还举办了“中美博物馆馆长研讨会”,来自中美两国30家知名博物馆、美术馆的馆长就博物馆的管理与运营、社会责任和国家交流三大主题展开探讨。2013年,又主办了“中国——阿拉伯国家博物馆馆长论谈”。这些学术会议的召开,进一步开拓了学术视野,推动了我馆在博物馆学方面的研究,提升了我馆的国际影响力。

3、以学术研究发挥引领作用。

不断加强与国内文博领域的学术交流,与多所文博机构建立了良好的合作关系,先后主办了“中国博物馆协会藏品保护专业委员会2011年学术研讨会”“2013年国际博物馆照明趋势专家研讨会”“中国博物馆协会出版专业委员会年会”等;派代表参加国际博协、中国博物馆协会、中国文物保护技术协会、中国考古学会、北京博物馆学会等重要学术组织的年会。不断与国内外学界加强交流、扩大影响。

4、以积极参加馆外的学术活动发挥影响力

积极派代表参加多领域的学术交流。瓷器、钱币、玉器、佛造像、出土文献等有关文物研究方面,如“瓷之韵:定窑学术研讨会”、“金代钱币研讨会”等;历史文化交流方面,如“2012海上丝绸之路”学术研讨会、“明代中国研讨会”、汉藏密教国际研讨会、“抗战影像的保存与传播”研讨会等;考古方面,如“中国文明起源与形成学术研讨会”“世界考古—上海论坛”“国际遥感考古年会”“海洋声学技术与水下考古交叉学科论坛”“中韩水下考古学术研讨会”等;教育方面,如“博物馆青少年教育示范课程推广会”“北京地区博物馆教育资源有效使用经验交流会”等;文物保护方面,如“全国文物修复技术研讨会”“东亚古代青铜冶铸业国际论坛”等。

2011-2015我馆组织的重要学术会议 |

||

| 场次 | 时间 | 会议名称 |

| 1 | 2011年2月3日 | 商周青铜器范铸思想学术研讨会 |

| 2 | 2011年4-11月 | “启蒙之对话”系列论坛 |

| 3 | 2011年6月 | “潘天寿、李可染、黄胄艺术国际学术研讨会” |

| 4 | 2011年12月 | 《中国国家博物馆馆刊》百期纪念暨博物馆的学术建设与馆刊编辑座谈会 |

| 5 | 2011年12月 | 中国博协藏品保护专业委员会2011年学术研讨会 |

| 6 | 2012年7月10日 | 百年国博——中外博物馆馆长论谈会 |

| 7 | 2012年8月 | 中国国家博物馆田野考古合作项目研讨会 |

| 8 | 2012年11月 | 中美博物馆馆长研讨会 |

| 9 | 2013年4月26日 | 2013年国际博物馆照明趋势专家研讨会 |

| 10 | 2013年7月8-10日 | 中国画史的梳理与重构国际学术研讨会 |

| 11 | 2013年10月11日 | 陈家泠艺术作品捐赠仪式暨学术研讨会 |

| 12 | 2013年10月15日 | 中国——阿拉伯国家博物馆馆长论谈 |

| 13 | 2014年10月 | 常州,中国博物馆协会出版专业委员会筹备会议 |

| 14 | 2014年10月 | 第三届中韩水下考古学术研讨会 |

| 15 | 2014年11月 | 厦门,中国博物馆协会出版专业委员会成立大会暨一届一次会议 |

| 16 | 2014年11月 | 独与天地精神往来——刘勃舒八十艺术展学术研讨会 |

| 17 | 2014年11月 | 开渠百年——刘开渠与20世纪中国美术学术研讨会 |

| 18 | 2015年5月 | 中华文明探源工程山西陶寺、周家庄遗址现场讨论会 |

| 19 | 2015年7月 | 中华文明探源考古现场会 |

| 20 | 2015年7月10-13日 | 中国博物馆协会出版专业委员会一届二次会议暨2015年全国性学术研讨会 |

“启蒙之对话”系列论坛

潘天寿艺术、李可染艺术、黄胄艺术国际学术研讨会

百年国博——中外博物馆馆长论谈会

中美博物馆馆长对话

2013中阿丝绸之路文化之旅:中国——阿拉伯国家博物馆馆长论坛

七、加强人才培养和学术团队建设,保证学术研究持续发展、后继有人

为了保证学术研究的持续发展与后继有人,加大了人才培养的力度。2011年,外派培训96人,馆内培训2130人。2015年,全年组织馆内培训1430余人次,馆外培训190余人次。2011年,在中央文化管理干部学院举办了两期科级干部培训,全馆80名科级领导干部参加;2015年对新走上科级领导岗位的60余名科级干部分两期赴上海进行培训。为提高我馆员工英语水平、加强在实际工作中外语应用能力,2011年至2015年,组织业务和管理部门部分员工进行英语集中培训,每年参加人数约30人,五年共150人。

为促进中外博物馆界的业务了解和合作,5年来,积极派遣相关专业人员赴德、韩、英等国进行培训交流。根据我馆与德国三家博物馆之间的合作协议,2010年、2012年,分两批从业务岗位选拔24人,赴德国博物馆进行展览策划、藏品管理与保护、社会教育与推广等方面的学习交流。2014年双方互访人次24名,交流项目主题为文物保护与修复。2015年又派出3名业务人员赴德国进行对等交流。根据与韩国国立中央博物馆签订的馆际交流协议,先后以“数字化博物馆建设”“博物馆网络建设”“博物馆社会教育”“文创产品开发与运营”和“绘画”为专题,5年间共派出近20名研究人员到韩国考察研修。自2006年以来,在连续5年派出人员赴英国参加大英博物馆举办的国际博物馆馆员交流项目之后,2011年以后又两次派出研究人员参加该项目。另外,大英博物馆还邀请我馆保管二部和社会教育宣传部2人参加其夏季培训学校学习。其它还有赴澳大利亚、朝鲜、香港等国家和地区进行考察和交流。

大力加强人才培养和学术团队建设,推动和改善了我馆职工队伍的结构变化。截至2015年12月底,我馆的专业技术人员中有正高56人、副高116人、中级298人、初级187人;高级职称人员占总人数的20%。在学历构成中,博士60人,硕士233人,大学本科485人,专科57人,大学本科以上学历占职工总数近91%。

同时,聘用不转入人事关系的名誉顾问、名誉研究员等智囊型、研究型的高级专业人才,完成科研、展览等项目任务所需的特殊专业人才,以及高级管理人才和高级经营人才;注重发挥离退休老专家作用,返聘一些身体条件允许的离退休高级专家参加重要科研项目的学术研究和重大展览的设计论证、重要业务工作的现场指导,以及馆藏文物系列丛书的编辑等工作。

2015年2月6日我馆组织英语比赛

2012年4-5月, 我馆培训人员观摩藏品扫描

2015年,我馆工作人员在大英博物馆检索数据库

“国博讲堂”经过5年已发展成为我馆具有世界性的常设学术交流平台。邀请国内外博物馆界、科研院所、高等院校等机构的著名专家学者,就相关领域的前沿、热点学术问题以及人类共同关注的文化问题等发表精彩演讲。截至2016年5月,已经举办讲座70场,内容涵盖历史、艺术、文物、考古、国学、宗教、非遗、博物馆学等多个领域,并以高度的学术性、思想性和艺术性,得到了听众的肯定和支持,拥有了一大批忠实的听众和粉丝,在社会上产生了广泛的影响,为弘扬社会主义核心价值观及践行国博为公众服务的核心价值理念,发挥了重要作用,体现了博物馆作为公益性文化机构的重要价值,成为国内学术普及化的品牌项目。

2011年10月12日,孙机先生《从汉代看罗马》讲座现场。(摄影:董清)

2012年2月22日,孙机先生《国博讲堂》《神龙出世六千年》讲座现场。(摄影:周子杰)

2013年4月21日,敦煌研究院院长樊锦诗女士做《敦煌莫高窟及其文化价值》的演讲。(摄影:马腾飞)

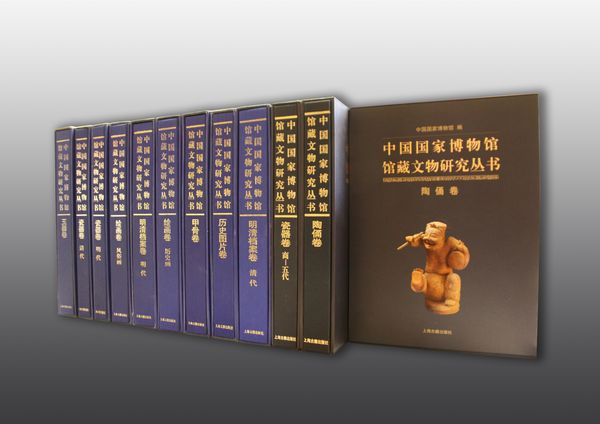

为提高出版物的学术水平和出版质量,加强了对馆内各类出版物的统一管理,规范了出版工作流程,形成了更加高效的编辑出版机制。相继制定了《中国国家博物馆出版项目管理办法》《中国国家博物馆出版物报酬管理办法》等规章制度。在统一的部署与规划下,5年来,继续推动出版“中国国家博物馆馆藏文物研究丛书”,出版了《瓷器卷》、《陶俑卷》、《陶器卷》;先后组织编辑出版了“中国国家博物馆国际交流系列丛书”“中国国家博物馆国内交流系列丛书”“中国国家博物馆古代艺术系列丛书”“中国国家博物馆展览系列丛书”“中国国家博物馆20世纪中国美术名家系列丛书”等六大系列丛书。同时启动了《海外藏中国古代文物精粹》系列丛书的编辑出版工程,已经出版了英国V&A卷和泉屋博古馆卷。总计出版展览图录、学术著作100多部。

此外,为配合建馆100周年,编辑出版了《中国国家博物馆百年简史》,完成了馆史的梳理和研究,还编辑出版了《百年国博纪念学术文集》收录了自上世纪30年代至2012年年初我馆研究员公开发表的论文121篇,是百年国博学术历程和成果的缩影。另外,还编辑出版了《中国古代书法》、《甲骨文金文集粹》、《百年收藏集粹》等学术著作。

《中国国家博物馆馆藏文物研究丛书》

《百年国博纪念学术文集》

《中国国家博物馆简史》

《海外藏中国古代文物精粹•英国国立维多利亚与艾伯特博物馆卷》(摄影:马腾飞)

《中国国家博物馆百年收藏集粹》

《中华文明——〈古代中国陈列〉文物精粹》

《中国国家博物馆藏中国古代书法》

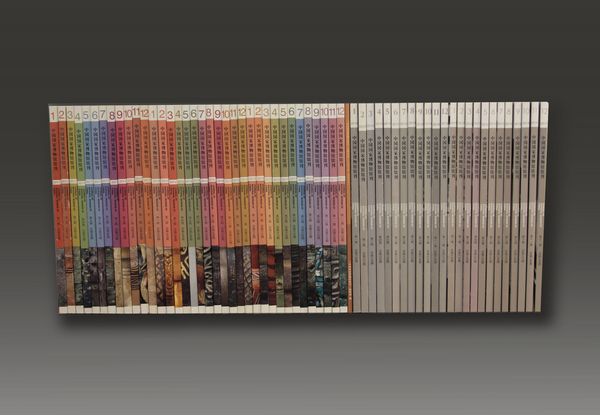

2011年,原《中国历史文物》和《近代中国与文物》合并改刊为《中国国家博物馆馆刊》,并突出“历史与艺术并重”的办刊理念。改刊后的馆刊成为国际博物馆界唯一的一份学术性月刊,从文图的编辑到形式的设计、印刷的质量都有了大幅度地提高。馆刊的编辑以学术质量为立刊之本,关注学术前沿,反映重大学术问题。其中有及时反映学界最新考古发掘成果的周原遗址凤雏三号基址的发掘;关注重大学术问题的二里头遗址与偃师商城遗存比较研究;反映学术前沿的商代的俯身葬和毁物葬研究。

在内容布局和形式设计上,突出办刊特色,充分体现博物馆科研工作的特点和成果,同时,注重与我馆业务工作紧密结合,密切配合馆内的重要学术活动、重大展览等,组织相关专题研究。5年来,馆刊共组织15个专题。如“启蒙的艺术” “纪念国博建馆100周年” “中国梦与中国优秀传统文化” “纪念抗日战争胜利70周年”专题。这些专题契合了当时国内的宣传和研究热点及馆内的展览,充分反映了我馆的科研成果和科研特色,在同类期刊中独具特色。

以馆刊为中心,注重培养我馆作者队伍,反映我馆学术研究成果,引导和推动我馆的学术研究。围绕馆藏文物《抗倭图卷》《平番得胜图》,连续三年组织了“《抗倭图卷》与《倭寇图卷》研究”“《太平抗倭图》与倭寇问题再研究”“平番与抗倭图卷研究”三个专题,先后刊发了12篇研究文章,推动和深化了馆藏文物研究。馆刊还及时刊发了一批我馆考古发掘的新成果,如肯尼亚沉船遗址水下发掘、山西周家庄遗址发掘等。自2011年改刊至2015年底,《馆刊》已出版60期,共刊发文章844篇,馆内用稿186篇,馆内用稿率约22%,馆内作者用稿量一直保持较大比例。馆刊推动了我馆科研工作发展,并成为反映我馆科研成果的重要阵地。

较高的学术质量和鲜明的办刊特色,使馆刊在学术界和社会上的影响越来越大。2011年,馆刊被编入由中国知网、中国学术期刊网和北京大学联合发布的《中文核心期刊目录总览》,属文物考古类核心期刊。馆刊中文核心期刊的排名逐步上升,2011年列12名, 2014年则提升到第9名。2011年,馆刊被南京大学收入CSSCI来源期刊扩展版。2014年被中国社会科学研究评价中心纳入“中国人文社会科学综合评价AMI”扩展期刊。2014年,国家新闻出版广电总局组织开展“学术期刊认定清理工作”,在11月第一批公布认定的5756种社科类学术期刊中,馆刊列第一名。2015年,馆刊入选文化部直属单位首批A类期刊。

同志们,在过去的5年中,学术研究工作取得了骄人的成绩。但是,我们还应该看到其中的不足,看到建设世界一流大馆的学术任务还很艰巨,因此,目标尚未实现,同志还需努力。

《中国国家博物馆馆刊》百期纪念暨博物馆学术建设与馆刊编辑座谈会

《中国国家博物馆馆刊》百期目录

《中国国家博物馆馆刊》出版150期暨改版五周年座谈会

2011-2015年《中国国家博物馆馆刊》

2014年《中国国家博物馆馆刊》

2016年5月16日