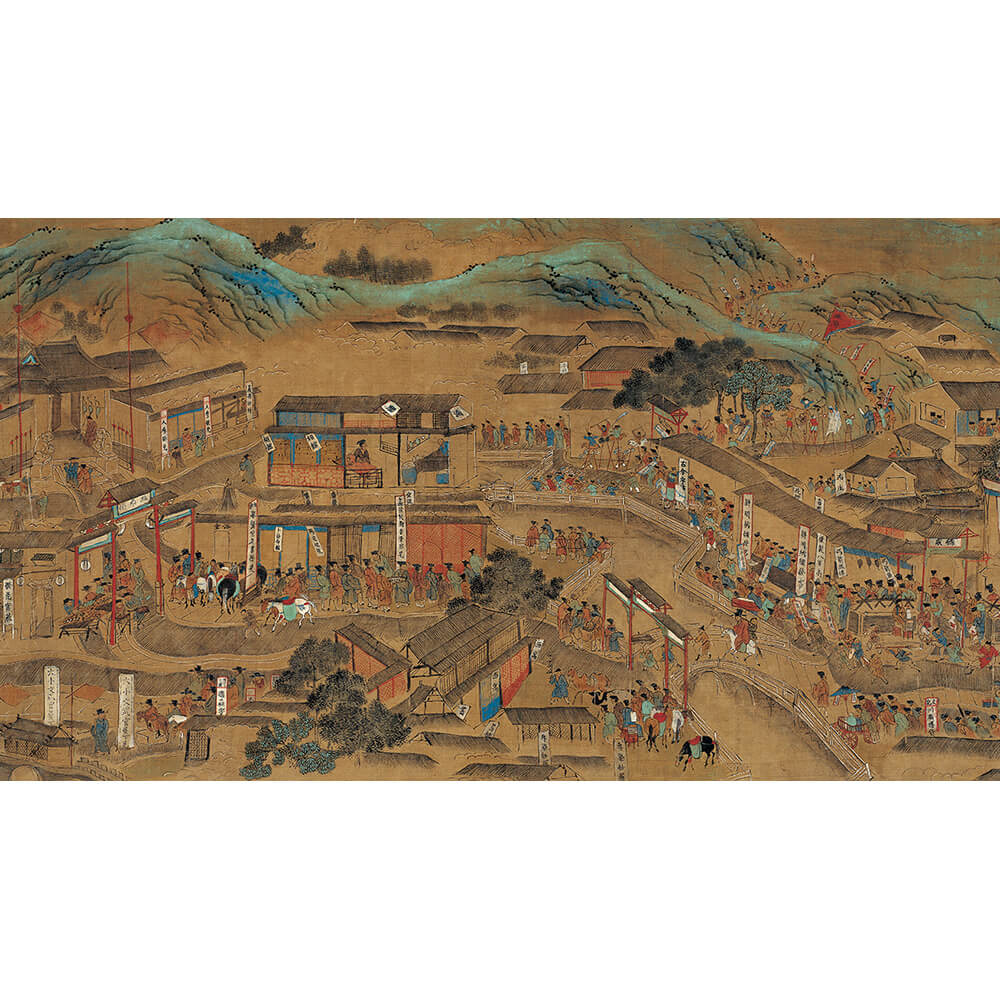

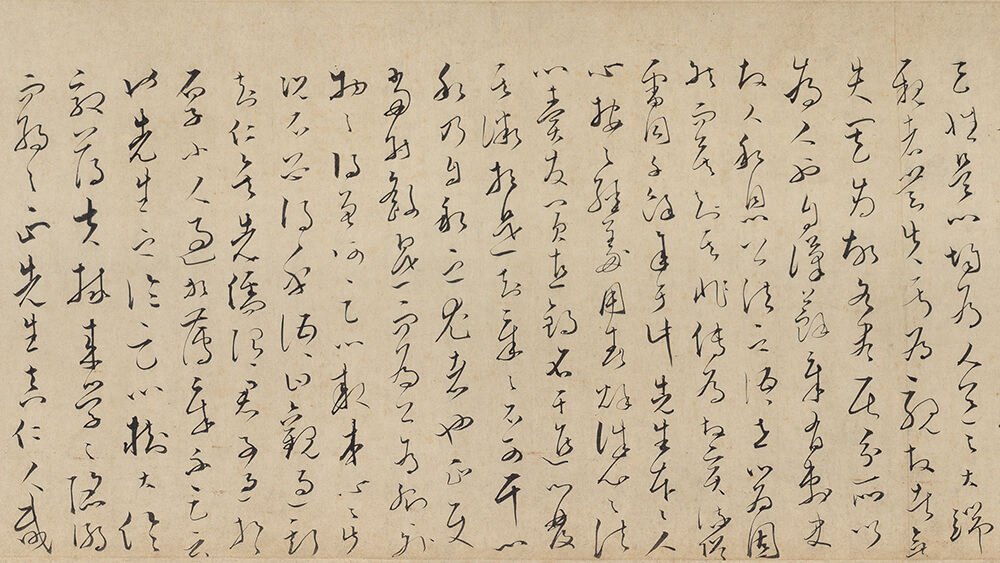

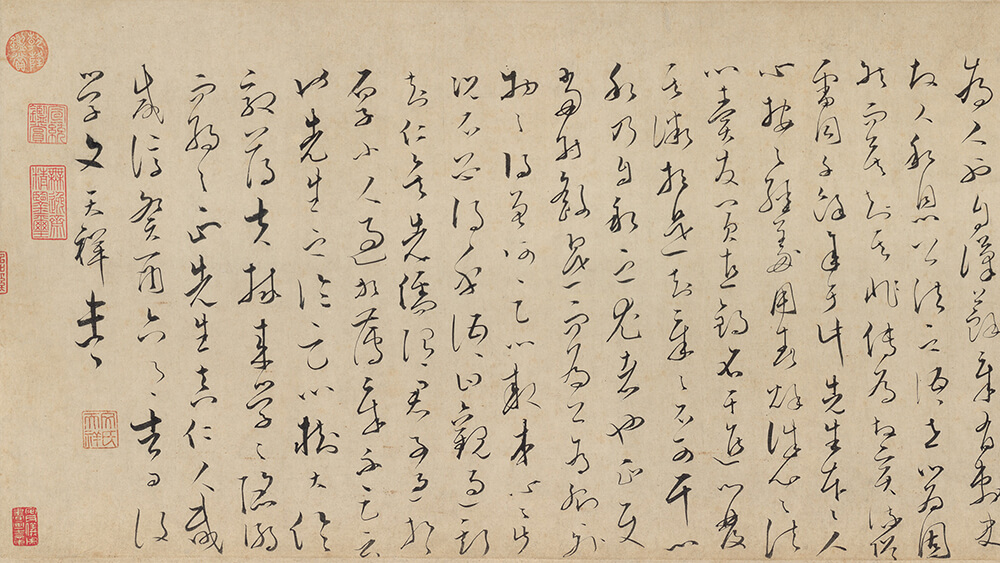

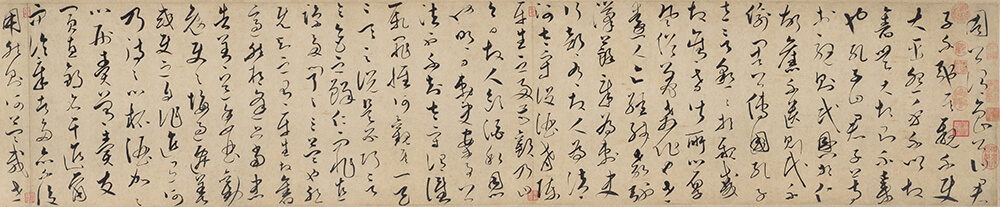

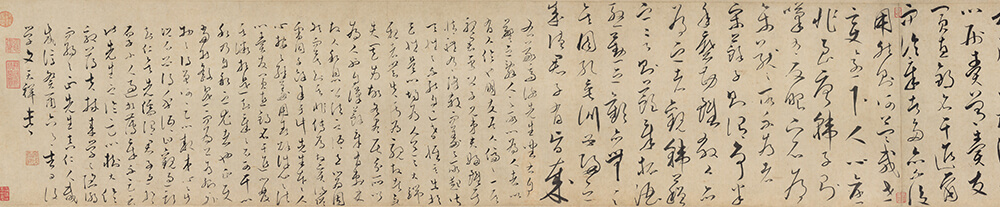

《南都繁会图》卷

此图卷描绘了明代南京城市商业兴盛的场面。画面从右至左,由郊区农村田舍开始,经城中的南市街和北市街,止于南都皇宫,着重表现纵横的街市,市面店铺林立,标牌广告林林总总,车马行人摩肩接踵。画卷内共绘有1000多个职业、身份不同的人物和 109 个商店的招幌牌匾,充分反映了明代城市经济和社会生活的深刻变化。卷首署“明人画南都繁会景物图卷”,尾署“实父仇英制”,但从绘画技法看,并非仇英的作品。

明成祖迁都北京后,南京虽然不是首都,但仍是明朝重要的政治、经济和文化中心。《南都繁会图》这幅写实风格的绘画作品为我们提供了明代南京丰富的历史信息。其中最大的亮点有两个:

一是商业贸易的发达。画卷所绘的招幌匾牌,如“西北两口皮货”、“立记川广杂货”、“福广海味发客”、“京式靴鞋店”、“川广云贵德森字号”、“南北果品”等招幌牌匾,说明南京是各地百货云集、五方商民杂处的商业大都市。而“东西两洋货物俱全”招幌,则隐约地透露出了明代中外贸易的发达程度。

二是文艺活动的丰富。画卷中人物最为集中的地方是戏台前面。戏台搭在街道的中央,分前台和后台,前台上有一位艺人正在唱戏,后台有一位艺人正在化妆。男性观众站在街上,而女性观众则坐在上面遮有布幔的两座女台上看戏。街道周围的店铺酒楼也挤满了看客。画卷上还出现了踩高跷、武术表演等民间文艺活动,也吸引了大群的观众。

画卷上的人物,衣饰奢华飘逸、颜色鲜艳亮丽,隐隐暗示着明代中后期都市生活的奢靡之风以及对明初规定的各种等级制度的僭越。