进入新时代以来,为积极响应国家“一带一路”倡议,持续推进“文化润疆”,中国国家博物馆站在承担历史使命的高度审视边疆考古的重大意义。2018年,国家博物馆对本馆考古工作重新加以定位,在考古院增设了民族与边疆地区考古研究所,开始将考古工作重心向边疆地区倾斜。民族与边疆地区考古研究所主要负责边疆地区及国外考古的调查、勘探、发掘和研究工作,不断探索和积累中华文明多元一体、东西方文明交流互鉴、古代丝绸之路形成与变迁的考古实证。

(一)乌什吐尔遗址

遗址简介:乌什吐尔古城遗址位于新疆维吾尔自治区阿克苏地区库车市玉奇吾斯塘乡西5公里处,坐落于天山南麓、塔里木盆地北缘、渭干河东岸的绿洲台地之上。遗址呈不规则长方形,南北最长208米,东西最长123米,总面积约2万平方米。东、南、北部均保存有城垣墙基,西部为临河断崖,局部城垣还筑有马面,东南部有一高大的瞭望台式建筑。

自2019年开始,国家博物馆牵头联合新疆维吾尔自治区文物考古研究所、阿克苏地区文博院等单位对乌什吐尔遗址开展主动性考古发掘工作。发掘清理的主要遗迹有房屋、排房、灰坑、灶坑、储粮仓棚、排水管道。出土遗物主要有陶器、建筑废弃物、动物骨骼、铜钱、铜器以及少量塑像残片、木器、铁器、玻璃器、玉石器、骨器、粮食种子、果核、纺织品等。值得重视的是,2021年遗址出土了一件与秦汉国家祭祀遗址出土玉人极为相似的玉人残件,或可为寻找西域都护府提供重要线索,此外还出土了十数枚五铢钱,有可能将遗址的年代进一步提早至西汉。

根据近年的考古工作,我们初步判断乌什吐尔古城遗址延续使用时间较长,现存遗迹的主体年代为魏晋至唐代。城中建筑经历了多次翻修重建,尚不能完全排除遗址在更早时期为佛寺建筑的可能性,但至少在唐代,此处应不是佛寺,而非常有可能是柘厥关。

2024年5月至8月,中国国家博物馆联合新疆维吾尔自治区文物考古研究所对库车市乌什吐尔古城遗址进行第六次主动性考古发掘,发掘面积600平方米。共发现并清理房屋建筑9座,部分房址尚有地面和带有红彩的墙皮保留,其中3座为之前所未见之结构,且分别有较多绘壁画残块以及石膏疑似塑像残块出土,疑为早期建筑遗迹。除陶片、动物骨骼、铜钱等常规遗物外,另有较多铁渣、铜渣出土。此外还发现了墨书木牍残件、泥塑佛像残块、木雕佛手、青铜镶嵌饰件、带金箔的纺织品残片等重要遗物,可能与早期遗址的性质相关。

乌什吐尔遗址考古队合影

1.项目背景

乌什吐尔古城遗址位于新疆维吾尔自治区阿克苏地区库车市玉奇吾斯塘乡西5公里处,坐落于天山南麓、塔里木盆地北缘、渭干河东岸的绿洲台地之上。其西与新和县的夏合吐尔遗址隔河相望,其北约1公里处为库木土喇石窟。20世纪初,乌什吐尔遗址曾遭到国外数支探险队的劫掠,据信曾被盗走佛像、文书等珍贵遗物。20世纪20年代,国内学者对其进行过多次调查,推测其性质为佛寺遗址或关卡遗址。2019-2023年,中国国家博物馆联合新疆文物考古研究所、阿克苏地区文博院等单位,连续五年对乌什吐尔遗址开展了考古发掘工作。近年的考古发掘显示,乌什吐尔遗址现存建筑的主体年代为魏晋至唐代,其性质可能为集驻军、戍守、屯田、稽查行旅等多种功能为一体的军事戍堡类遗址,对照文献记载,应为唐代的柘(zhè)厥关。

2.考古成果

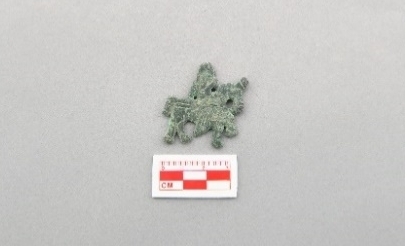

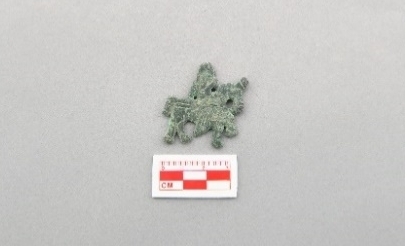

2023年5月下旬至8月对遗址进行发掘,发掘区域主要在遗址东城南部、瞭望台以北区域,发掘面积600平方米。共清理台状建筑一座、台阶状遗迹一处、房址两处、灰坑两座、道路一条。其中台状建筑和台阶状遗迹为乌什吐尔遗址首次发现,据初步判断,台状建筑应与瞭望台有关,台阶状遗迹可能为城墙的附属或加固性建筑,为此前判断古城遗址为一处军事性质的戍堡提供了更多证据,也为我们进一步了解遗址的结构布局、建筑形式提供了新的材料。此外,2023年还发掘出土大量陶片(包括龟兹文陶片和汉文陶片)、动物骨骼、少量铜钱、青铜饰件、绿釉砖以及蜻蜓眼、围棋子、六面骨骰等遗物,这些遗物都指向了遗址的丰富内涵。

乌什吐尔遗址2023年发掘出土文物

乌什吐尔遗址2023年发掘现场

2023年乌什吐尔遗址考古队合影

收起

2022年7月13日,乌什吐尔遗址考古队按照工作计划,赴新疆维吾尔自治区阿克苏地区库车市开展本年度考古发掘工作。今年共清理了遗址东南部高台建筑1座、房址8座,还出土了大量陶片、动物骨骼以及文书残纸四片、青铜饰件以及纺织品等重要文物。基本可以确定高台建筑为一瞭望台,瞭望台东侧建筑为马厩,为之前判断遗址为军事戍堡性质提供了新的依据。静态管理期间,乌什吐尔遗址考古队坚持室内整理工作,主要进行了陶片清洗和拼对、标本挑选和编号、整理发掘日志和遗迹照片、摄制标本照片、绘制标本线图、撰写器物描述、出土文物修复、查找相关文献、整理账目票据等一系列工作。共绘制文物线图300余件、摄制文物照片800余张、修复文物25件。

收起

2021年4月至7月底对遗址进行了考古发掘,发掘总面积600平方米。共清理房屋9座、排房8座、排水管道1条、灰坑4座。除出土与往年相似的遗物外,还出土了龟兹文陶片、石膏佛足、青铜小佛像、骨骰子、金戒指、玉人残件以及五铢钱、汉龟二体钱等对进一步判断遗址性质和年代具有重要价值的文物。其中,几乎完全相同的玉人此前主要发现于秦汉时期代表国家最高等级的祭祀遗址中,如陕西凤翔雍山血池遗址。根据此前的考古发现,同一时期的祭祀用玉应由中原王朝的专门机构统一制作而成。乌什吐尔遗址玉人残件与血池遗址出土玉人尤为相肖,而血池遗址年代约在西汉早中期,由此判断这件玉人残件的年代也约在西汉。更重要的是,祭天是国家最高统治者才有资格进行的活动,在乌什吐尔遗址所在的西域地区,能够代表皇帝行使祭天职责的必然是当时区域内最高权力机构的长官,而汉王朝在西域设立的等级最高的管辖机构无疑是西域都护府。因此,乌什吐尔遗址玉人残件的出土,或许可为寻找西域都护府遗址提供一些重要线索。玉人与五铢钱的发现,还可能将遗址的年代进一步提早至汉代。

2021年乌什吐尔遗址考古发掘工作照

房屋遗迹F5(自南向北拍摄)

收起

2020年5月至8月对遗址进行了发掘,发掘面积600平方米。发现并清理灰坑4座、房屋遗迹2座、排房15座、灶坑1座。其中在4号排房东北角发现储粮仓棚一座,这也是乌什吐尔遗址首次发现储粮遗迹。仓棚周围散落较多碳化粮食和植物种子,经初步辨识有粟、黍、核桃、沙枣、杏等。在发掘过程中,除出土了陶片、建筑废弃物、木器、玻璃器残件、骨头、碳灰、铜钱等遗物外,还发现较多铜饰件(残片)、铜钉(泡)、陶纺轮、刻花陶灯盏、铁器等生活用具及工具。

仓棚遗迹

墙上的椽洞以及排房遗迹

收起

(二)玉孜干遗址

遗址简介:玉孜干遗址位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市阿瓦提乡阿瓦提村二组东侧200米。城垣平面近圆形,东西长465米,南北宽400米。垣墙上窄下宽,底部宽10*15米,残高2*3.5米。高台位于城址内的中心位置,是城址内唯一地面可见的遗迹,平面呈椭圆形,南北长60米,东西宽50米。

在国家文物局和新疆维吾尔自治区文物局的大力支持下,中国国国家博物馆考古院与新疆维吾尔自治区文物考古研究所组成联合考古队自2020年开始对玉孜干遗址进行考古发掘。

通过近两年对城内高台的发掘,明确了城内高台为平面近方形的城址,四周为宽约9米的墙体。墙体明显分为两期,第二期墙体应是对第一期墙体的补砌沿用。方形城址墙体内侧的北、西、南三面均有宽约60—80厘米的二层台。墙体外侧有一斜坡状护坡堆积。对最晚期活动面的两块动物骨骼进行碳十四年代测定,年代为公元前550-公元前400年之间,这说明至迟到春秋中晚期,在塔里木盆地的北缘从库尔勒到轮台一线都已经有城市分布。

2024年4月至11月,中国国家博物馆联合新疆维吾尔自治区文物考古研究所对库尔勒市玉孜干古城遗址进行第四次主动性考古发掘。发掘面积800平方米,分为中央高台和外围城垣两个发掘区。通过本年度的考古工作,基本厘清了中央高台大型建筑东部的地层堆积情况,掌握了外围城垣的城墙形制结构和建造方式。初步确认玉孜干古城的始筑年代不晚于公元前5世纪。这一发现不仅完善了孔雀河流域的考古学文化编年,对认识塔里木盆地北缘早期文明的演进也具有重要意义。

库尔勒市玉孜干古城遗址

1.项目背景

玉孜干遗址地处天山南麓,塔里木盆地北缘,位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市西南5公里,坐落在孔雀河冲积扇形成的古绿洲上。遗址北望铁门关,东接孔雀河北岸烽燧线,西通西域都护遗址群,地理位置十分重要。

库尔勒市玉孜干遗址

遗址现存于地表之上的遗迹有外围城垣和中央高台。外围城垣平面为规整的椭圆形,城垣周长近1250米,围合面积约13万平方米。中央高台位于遗址中部略偏北,平面呈椭圆形,南北最长110米,东西最宽66米,高于周边地面约3-5米。为了对遗址的年代、文化面貌、形制布局和建筑结构等问题进行深入和彻底的研究,自2020年起,中国国家博物馆考古院联合新疆维吾尔自治区文物考古研究所启动库尔勒市玉孜干遗址考古发掘项目,至今已连续进行了四年的工作。

2.考古成果

2023年对玉孜干遗址进行第三次考古发掘,明确了遗址的形制布局:遗址由外而内为外围城垣、城内高地和中央高台三重结构。本年度主要对大型建筑F1的东南角进行发掘,旨在进一步厘清这一建筑的形制结构和墙体的构筑方式。

玉孜干遗址2023年度考古发掘主要遗迹

2023年的发掘工作成果显著:其一,基本确认了F1东墙的结构和营造方式;其二,利用探沟摸清了东墙主墙体、护坡和文化堆积的层位关系,对中央高台的形成过程也有了基本的认识;其三,在F1的南墙东端发现一处小型附属建筑F2;其四,揭露出一处通往中央高台顶部的曲尺形夹道遗迹。

本年度出土遗物种类有陶器、石器和冶铸遗物等。陶器根据特征大体可划分为早晚两期:早期陶器以彩陶为代表,有黄地红彩和红地黑彩两种,纹饰可见正(倒)三角纹、井点纹等。本阶段器物特征和彩陶纹饰与察吾乎文化所见相近;晚期陶片以红陶为主,器表多为素面,纹饰可见少量联珠纹、水波纹、忍冬纹等。器形宽大,可辨者多为缸、瓮、罐类器物,年代约相当于魏晋-唐代。

2023年度考古发掘启动

工作照-提取测年样品

收起

2021年6月,对玉孜干遗址城内高台、周边城垣、城内重点区域进行初步勘探。2021年7月1日至2021年10月1日对城内高台顶部进行考古发掘,发掘面积600平方米。基本完整清理出高台城址夯墙的北段、西段和部分东段、南段,剩余东南角尚未揭露。城址平面基本为南北长20米,东西宽19.5米的正方形。内部为修建近现代麻扎填充大量垫土。向下清理至深约3.8~4.4米发现一保存较为完整的活动面。出土遗物以陶器、石器、动物骨骼为主。陶器皆为陶片,有彩陶片、夹砂红褐陶片、夹砂灰褐陶片等,可辨器形有口沿、耳鋬、器底等。动物骨骼包括牛、马、骆驼等。

通过对嵌入活动面的动物骨骼进行碳十四年代测定,为公元前550-400年,属于春秋中晚期。这与轮台县正在发掘的奎玉克协海尔古城的年代相近。这说明至迟到春秋中晚期,在塔里木盆地的北缘从库尔勒到轮台一线都已经有城市分布。

2021年城内高台发掘区域

2021年国家文物局专家组检查玉孜干遗址

收起

为深入践行文化润疆,中国国家博物馆考古院积极开展边疆考古工作,确立了以新疆考古为重心的业务方向。在国家文物局和新疆维吾尔自治区文物局的大力支持下,中国国国家博物馆考古院与新疆维吾尔自治区文物考古研究所组成联合考古队于2020年10月9日至2020年11月6日对玉孜干遗址进行考古发掘。

玉孜干遗址位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市阿瓦提乡阿瓦提村三组南侧200米。地面现存遗迹主要有周边城垣和城内高台。城垣平面近圆形,东西长465米,南北宽400米。垣墙上窄下宽,底部宽1015米,残高23.5米。高台位于城垣中部略偏北,平面呈椭圆形,南北长60米,东西宽50米。城内高台位于城址内的中心位置,是城址内唯一地面可见的遗迹。

2020年发掘布方的区域位于城内高台的北侧边缘。布方面积600平方米,实际发掘面积400平方米。发掘思路是首先找出高台的一个明确边界,然后以此向两边延伸寻找更大范围的边界,直至对高台的形制有一个明确的认识。通过此次考古发掘,初步了解了城内高台及周边的地层堆积情况,明确了高台废弃后倒塌堆积的分布范围。通过对迁墓沟的局部清理,初步了解了高台的营建方式及分布范围。

以往对玉孜干遗址的研究多结合对历史文献的考证,而对其城址的形制、布局及年代等问题则涉及较少。通过对玉孜干遗址进行考古发掘可以为上述问题的研究提供基础资料。玉孜干遗址位于库尔勒市近郊,开展玉孜干遗址的考古发掘为当地的城市规划及对遗址的保护利用将提供有力支撑。

2020年玉孜干遗址发掘区域

玉孜干遗址2020发掘区域遗迹分布示意图

收起

(三)古龟兹地区古代城址、戍堡及佛寺遗址调查

2021年10月9日至10月29日,中国国家博物馆考古院乌什吐尔遗址考古队赴新疆维吾尔自治区阿克苏地区库车、柯坪、新和、沙雅等市县进行考古调查,主要调查对象为上述市县范围内汉唐时期的古城遗址,以期与乌什吐尔遗址进行比对联系,进一步梳理汉唐时期西域军政建置。本次调查工作得到了阿克苏地区文旅局和文博院的大力支持,取得了预期效果。

本次共调查古遗址50余处,基本涵盖了上述四个县市较为重要的古城遗址,对调查的全部遗址进行了测绘和拍照,并对其中30余个遗址进行了航拍。这些调查资料目前正在后期整理中,2022年计划将其中较为重要的遗址资料整理并发表,并继续在库车周边的拜城、温宿、乌什、阿瓦提县等地进行调查。

在库车可可沙遗址调查

在库车唐王城遗址进行测绘

对新和县玉尔衮古城遗址进行拍照

2024年8月开始,边疆考古所相关人员先后加入地区文物普查队,助力第四次全国文物普查阿克苏地区普查工作。普查队对库车市、乌什县、新和县200余处遗址进行了实地勘测踏查,加强了地区文物普查队的人员和技术力量,提高了地区四普工作的时效性及数据的准确性。目前,“四普”工作已进行至沙雅县,仍在持续进行中。

阿克苏地区四普调查工作照

1.项目简介

为配合乌什吐尔遗址考古发掘工作,进一步推进汉唐时期西域军政建置体系研究,中国国家博物馆考古院乌什吐尔遗址考古队自2021年起就对阿克苏地区相关遗址开展了考古调查。此前的调查区域主要集中在乌什吐尔遗址所在的库车市以及周边的沙雅县和新和县。2023年11月,乌什吐尔遗址考古队再次启动调查工作,与阿克苏地区文博院的相关业务人员组成考古调查联队,在阿克苏地区开展了为期半个月的考古调查工作。

2.考古成果

本次调查的对象主要是阿克苏地区各县市保存较好的、较为重要的、且与乌什吐尔遗址的性质特点具有可比性的遗址。本次调查区域覆盖了阿克苏地区七县二市,涵盖了古城、戍堡、佛寺、烽燧、聚落等各类遗址共计30余处,对每一处遗址都进行了详细测绘、摄影、航拍和记录。通过这次调查,我们对阿克苏地区汉唐时期不同类型的遗址有了更为直观的认识,为进一步做好乌什吐尔遗址的发掘和研究工作积累了重要材料,也为全面探索古代龟兹、姑墨、温宿地区古代城市面貌以及汉唐时期中央王朝对该地区的有效治理打下了良好的基础。

库车市伊斯塔那烽火台

乌什县别迭里烽燧

柯坪县丘达依塔格戍堡

考古调查联队全体成员合影

收起

1.项目背景

新疆沙雅县位于塔里木盆地北部,渭干河与塔里木河的交汇地带,地处汉唐时期古龟兹国的腹心区域,是古代丝绸之路上的一个重要节点。迄今为止,在沙雅县境内的荒漠、绿洲、河谷尚保存着多处古城、戍堡、烽燧和佛教寺院遗址。为拓展新疆考古工作,2022年7月,中国国家博物馆与沙雅县文化体育广播电视和旅游局联合启动沙雅县汉唐时期遗址考古研究项目。

对沙雅县汉唐时期遗址进行考古调查和研究,一方面,可以充分说明本区域汉唐时期文化、生活的昌盛景象,进而为今后深入开展考古工作和大遗址保护规划提供大量的基础数据和有益的经验;另一方面,该地区全新世早期以来气候波动明显,地形地貌复杂多变,开展环境考古调查工作,能够为我们全面了解环塔里木盆地区域人地关系演进提供新的洞见。

2023年度沙雅县汉唐遗址考古调查遗址分布图

沙雅阔那协尔古城航拍图

沙雅铁热克协尔烽火台航拍图

2.考古成果

2023年9月,中国国家博物馆沙雅汉唐遗址考古队对沙雅县的29处遗址进行了调查,范围基本覆盖了沙雅县境内的渭干河流域、塔里木河流域。遗址类型有古代城址、戍堡、烽燧、聚落址和佛教遗址等,其中包括乌什喀特古城、小央达克协海尔古城、博提巴什古城等重要文物保护单位。调查方法除采用常规的地面踏查外,还全面收集了遗址所在区域不同时期的卫星影像,并运用无人机低空航拍和RTK采集了大量的空间地理数据,获取了遗址的正射影像和数字高程模型。调查中采集石器、陶瓷片、古钱币、建筑构件和冶炼炉渣等遗物,以及大量的动物标本和环境样品。通过本年度的调查工作,我们对沙雅地区汉唐时期不同类型遗址的时空分布规律,各遗址的规模范围、建筑形制、文化属性及保存现状有了较为全面的认识。更有意义的是,本次工作通过勘察遗址附近地质、地貌景观,初步了解该地区地貌演化的历史,积累了在内陆干旱地区开展环境考古的实践经验,为今后深入推动环塔里木盆地人地关系研究奠定了基础。

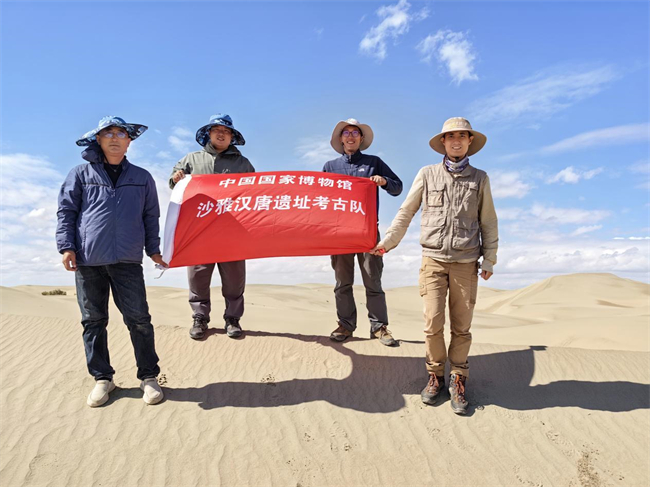

沙雅汉唐遗址考古队

工作照--考古队员提取环境样品

收起

(四)陕西陈仓下站遗址

遗址简介:下站祭祀遗址位于陕西省宝鸡市陈仓区潘溪镇下站村,地处秦岭北麓渭河南岸的台塬之上,东西两侧为冲沟,台塬南北长约4.3千米,东西宽约600米,南北狭长,北距渭河河道仅800余米。遗址位于台塬中部偏北,东西宽540米,南北约430米,总面积约23万平米。经田野调查和勘探,初步明确该遗址中心有一处面积较大的砖瓦堆积区,约2000平方米,平面呈不规则“凹”字型,砖瓦堆积区及周边分布有各类祭祀坑,总计1400余座。祭祀坑形制主要分为长方形和长条形两种类型。长方形祭祀坑较多,主要分布于砖瓦堆积区西侧,方向基本为东西向。长条形祭祀坑分布于砖瓦堆积区东侧,南北向平行分布,分布范围约7万平米,宽窄相间,宽则1米,窄则0.6米,长度一般约120米。

2024年7月开始,中国国家博物馆与陕西省考古研究院、宝鸡市考古研究所、陈仓区博物馆合作对下站遗址进行了第四次主动性考古发掘,发掘面积800平方米,目前清理祭祀坑8座,按形制和坑内埋藏牺牲种类不同可分为窄长条形和宽长条形祭祀坑两类。宽长条形祭祀坑是下站遗址新发现的祭祀遗存类型,宽约80-120厘米,长度大于65米。坑底摆放数量较多的马,为后续建立下站遗址秦汉祭祀分期年代标尺提供了新的材料。目前发掘工作还在持续进行中。

陕西下站遗址发掘现场

收起

1.项目背景

畤(zhì)祭是秦的祭祀传统,始于秦立国时襄公所立西畤。自秦文公开始,秦、汉两代在雍(今宝鸡地区)曾先后设置鄜(fū)畤、密畤、吴阳上畤、下畤、北畤,分别祭祀白帝、青帝、黄帝、炎帝和黑帝,史称“雍五畤”。自2015年始,中国国家博物馆与陕西省考古研究院等单位联合在宝鸡地区开展“秦汉雍五畤考古调查、发掘与研究”,相继发掘凤翔雍山血池、陈仓吴山祭祀遗址。2018年,联合考古队在陈仓区磻(pán)溪镇又发现一处内涵丰富的秦汉时期祭祀遗址。2020-2023年,经国家文物局批准,中国国家博物馆、陕西省考古研究院、宝鸡市考古研究所、陈仓区博物馆组成联合考古队,对下站遗址进行了3次主动性考古发掘,证明这里就是秦汉时期的密畤所在。

下站遗址地处秦岭北麓渭河南岸的台塬之上

2.考古成果

2023年度的考古发掘,共清理各类祭祀坑28座,灰坑、盗洞90余座,尤以祭祀坑的收获最大。祭祀坑的种类可以分为长方形祭祀坑、洞室祭祀坑、窄长形祭祀坑和长条形祭祀坑四类。其中以长方形祭祀坑和洞室祭祀坑发现最为重要。

长方形祭祀坑,皆为车马坑,按规模不同可细分为两类:超大型车马坑,长8.7、宽7.9米,目前仅发现1座。中型车马坑,宽度皆小于3米,坑内置大型木箱,木箱内放置车马一乘,架披具。车舆前部有男女玉人各1件,玉璜、玉琮各1件。

洞室祭祀坑,规模稍小,洞室内放置小型偶车马,部分偶车还配有伞盖,伞盖边缘垂挂铜铃,十分精美。

窄长形祭祀坑,形状近长方形,坑内埋藏有铜质模型车马器和少量玉器。

长条形祭祀坑,为动物牺牲坑,宽度仅0.4-0.6米,坑内主要埋藏牺牲为牛,头向北,摆放有序,紧密排列。

长方形车马祭祀坑(左)、洞室祭祀坑(右)

考古队员在发掘现场进行讨论

密畤(下站遗址)从公元前672年一直延续使用到西汉晚期,前后长达六百年,是研究先秦至西汉时期祭天礼制及其演变最为完备的实物材料。三次考古发掘工作中发现的不同时代的各类祭祀遗存,将为我们以下站遗址为基础,建立秦汉国家祭祀遗存的分期年代标尺提供重要资料。

我们开工啦

考古队员合影

收起

2022年,中国国家博物馆与陕西省考古研究院、宝鸡市考古研究所、陈仓区博物馆合作对下站遗址进行第二次主动性考古发掘,发掘面积800平方米,共发掘祭祀坑、灰坑、盗洞等遗迹80余处。

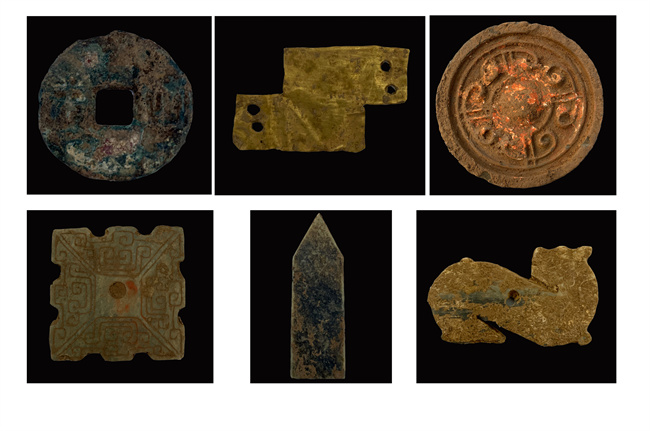

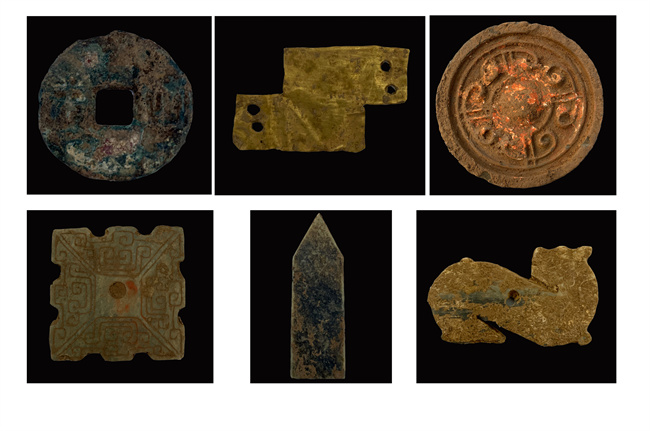

本年度共清理祭祀坑14座,除以往发现的长条形祭祀坑、长方形马坑、羊坑外,清理5座窄长条形祭祀坑,为此前秦汉祭祀遗址中未见的新祭祀坑类型。同时,清理4座大型长方形祭祀坑,虽均被盗扰,但盗洞中仍出土精美玉车马饰件、金饰件、青铜兵器、漆皮等,由此推知大型祭祀坑中应放置有高等级车马。这些玉车马饰件,有的年代相对较早,与春秋时期秦人车马坑中出土器物形制相似。

本年度所获遗物除发现于盗洞填土中外,主要出土于灰坑与扰土层中,包括大量砖、瓦、瓦当、陶器以及半两钱、铁器、玉器等,年代基本为战国至西汉时期。祭祀坑中也出土有玉圭、玉环(残)、玉竹节形器、铁臿等。

通过本次对下站遗址的发掘,我们发现了新的祭祀坑类型,首次在下站遗址发现车马祭祀坑的线索,并发现年代早于秦汉时期的与祭祀坑相关联的器物,这些都为我们以下站遗址祭祀遗存为基础,讨论秦汉祭祀年代分期问题提供了重要线索。

下站遗址出土器物

窄长形祭祀坑

收起

2020年经国家文物局批准,中国国家博物馆联合陕西省考古研究院、宝鸡市考古研究所、陈仓区博物馆对下站遗址进行考古发掘。本次发掘面积800平米,发现祭祀坑、房址以及灰坑等遗迹总计70余处,出土大量马、牛、羊祭祀用牺牲、铺地砖、瓦、瓦当以及少量玉器、铁器和青铜车马器。房址平面基本为圆形或者椭圆形,边缘设置灶和烟道,未发现明显的地面痕迹。房址废弃以后填埋建筑垃圾,出土大量砖、瓦、瓦当和陶器残片,年代属于战国至西汉时期。所有的房址均打破了祭祀坑。祭祀坑依据平面形状可分为两种类型:长条形和长方形。长条形坑最早,南北纵长形,宽约60—70厘米,长度延伸到发掘区以外,根据勘探长约100米,坑内埋藏牛骨。长方形坑打破长条坑,根据坑内埋藏动物骨骼又分为三类:第一类埋藏马,基本为东西向四匹马;第二类埋藏羊,东西向四只羊;第三类坑埋藏牛,这一类坑形制、尺寸较前两类坑大且打破前两类坑。从发掘发现的祭祀坑和出土的砖瓦等遗物分析,下站遗址至少从东周持续使用至西汉,汉承秦制。据《史记》记载在渭河南岸只有一处畤,“(秦)宣公四年(672BC)作密畤”于渭南,祭青帝,这里的“渭南”显然并非今陕西渭南市,而是指渭河南岸。发掘出土汉代陶文“密”字,与血池祭祀遗址出土“上畤”、“下畤”陶一样,都是刻划在陶制容器上,应当具有相同的功能和意义。综合以上,我们判断下站祭祀遗址是雍五畤之一秦宣公所建密畤,祭祀青帝。

下站遗址F1(自东向西)

下站遗址方形祭祀坑

下站遗址长条形祭祀坑

收起

(五)甘肃陇东周秦文明调查

2019年11月,考古院民族与边疆考古所对陇东地区的平凉、庆阳两市境内的泾河及其支流进行区域系统考古调查及发掘,以商周、秦汉时期遗址为重点,总结不同时期遗址的分布规律及演变,从而为研究关中腹地对西北疆域的控制模式、交通路线、军事防御等课题铺垫基础资料。

(六)蒙古国考古项目

遗址简介:石特尔墓地位于蒙古国中央省境内,车勒县东北约20公里处,东北方向背靠一处低矮的小山。墓地分东、西2区,彼此相距约1.2公里。东区面积约6.5万平方米,墓葬数量约161座;西区面积约7万平方米,墓葬数量约257座;墓地总面积约13.5万平方米,墓葬数量总计约418座。墓葬地上全部为圆形石碓墓,根据石碓的直径大小,可将墓地内的墓葬分为三个等级:大型墓,直径约12米左右;中型墓,直径约10米左右;小型墓,直径约6—7米左右。地理坐标为东经105°24′36.85″,北纬48°31′52.57″。

2018年4月,中国国家博物馆与蒙古国国家博物馆正式签订“蒙古国青铜时期至早期铁器时期游牧文化研究项目”合作合同,联合对车勒县石特尔匈奴墓地进行考古发掘。本次发掘,中蒙联合考古队选择东区大、中、小型墓各一座进行发掘,分别编号M1、M2和M3,其中M1附属两座小的殉葬墓,编号XM1和XM2,5座墓出土文物共计126件(组)、人骨5具。通过发掘我们初步对石特尔墓地的等级结构、文化性质、面貌和年代等有了初步认识,揭示了匈奴文化的多元性及汉匈文化交流的普遍性。

收起

2019年8月26日至9月24日,考古院工作组赴蒙古国与蒙古国国家博物馆考古研究人员合作,对2018年石特尔匈奴墓地发掘资料进行整理,为期30天。

经过一个月的工作,基本完成对石特尔匈奴墓地出土文物的清洗、修复、保护等工作,并对文物进行测量、拍照、绘图和文字描述。据统计,总共出土各类文物126件组,包括黄金饰品、青铜器、铁器、漆木器、陶器、骨器、玉石器、玛瑙等。从这些出土文物判断,墓葬年代约相当于中国东汉时期,性质应该是属于匈奴的低等贵族或平民墓地。同时采集了人骨、铁制品、土样、漆木器等样本进行科学检测。

收起

(七)中亚考古调研项目

习近平总书记强调,要推进文明交流互鉴,重视人文合作,加强“一带一路”建设的学术研究、理论支撑、话语体系建设。近年来,中国国家博物馆积极践行“一带一路”倡议,密切开展国际合作与人文交流,并以古代丝绸之路沿线国家为重点,不断扩展考古学研究的广度与深度,为推动共建“一带一路”高质量、高水平发展贡献国博力量。2018年至2019年,中国国家博物馆考古队走出国门,与蒙古国同行联合发掘了该国中央省石特尔匈奴文化墓地,充分展现了汉代草原丝绸之路的文化交流与文明互动。2023年,为寻找古丝绸之路文明交流互鉴的代表性物证,国博考古院于9月份赴中亚哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦两国开展实地调研,重点关注张骞凿空西域之前丝绸之路东西方的文化交流与冶金术传播。2024年9月,庄丽娜副院长一行5人赴哈萨克斯坦阿斯塔纳和科克舍套,与哈萨克斯坦国家博物馆进行合作洽谈、田野考察等。

2024年9月,庄丽娜副院长一行5人赴哈萨克斯坦阿斯塔纳和科克舍套,与哈萨克斯坦国家博物馆进行合作洽谈、田野考察等。考察的遗址位于该国北部的科克舍套市,分为聚落与墓地两大类,这些遗址的年代最早可达青铜时代早、中期(约公元前19世纪至公元前17世纪),主要为青铜时代晚期与铁器时代早期遗存。此次哈萨克斯坦北部的调研考察为未来我馆在“一带一路”沿线国家开展联合考古工作提供了宝贵线索。

收起

本次调研工作主要对中亚地区青铜时代至早期铁器时代的遗存、遗物进行考察,并特别重视冶金考古相关材料的收集。由于时间所限,在哈萨克斯坦,重点对该国的国家博物馆进行了考察。乌兹别克斯坦的调研涉及塔什干和撒马尔罕两个地区。在塔什干,考察了乌兹别克斯坦国立历史博物馆、塔什干博物馆、科学院考古所以及库雍、撒尔马力克、东肯遗址。在撒马尔罕,考察了撒马尔罕州立博物馆以及凯布、赛康、陶力布洛克遗址。

哈萨克斯坦国家博物陈列“金人”

哈萨克斯坦国家博物陈列黄金饰品

乌兹别克库雍遗址

乌兹别克凯布矿冶遗址

乌兹别克大型石构遗迹

哈萨克斯坦国家博物馆黄金展厅展出的8具斯基泰-萨卡时期“金人”以及大量珠宝首饰等黄金制品,显示出古代精湛的矿冶技术与黄金工艺。乌兹别克斯坦博物馆陈列的采矿工具和考古遗址发现的采矿遗存揭示了该地区早期矿业、冶金的生产模式,反映了该地区早期冶金术传播交流的状况。

收起